七小ダイアリー 令和3年12月(1日~15日)

楽しいことは(1年生) 12月15日

昨日と比べて、かなり暖かくなった5時間目。1年生hあ外に出て精一杯体を動かします。「おにごっこ」ですが、1年生の子供たちにとっては、自由に走り回れることが一番楽しい時間です。「遊びは心の安定につながる」と、低学年では生活科の授業の中でも大切にしてます。

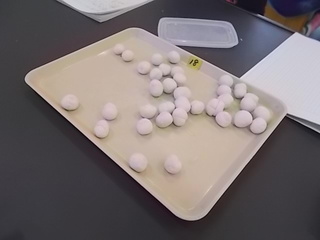

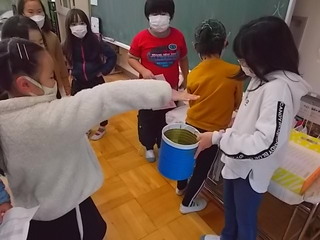

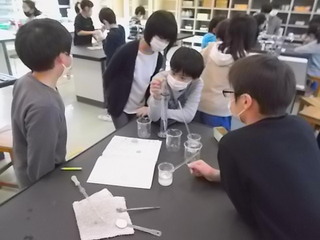

重さは変わるか(3年生) 12月15日

「粘土は形を変えると重さも変わるか」という問いに、「形が変われば重さも変わると思います」という率直な予想が出されました。「では実験で確かめてみましょう」と、粘土を丸めたものをたくさん作り、様々な形に変えて重さが変わるかどうか実際に確かめてみます。さて、どのような結果になったでしょうか。

自分で確かめてみたことは、自分自身の力になります。

社会科見学(6年生)~その4 12月14日

昼食中です。

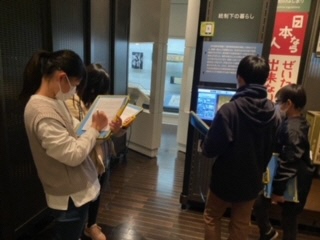

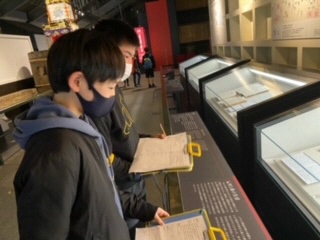

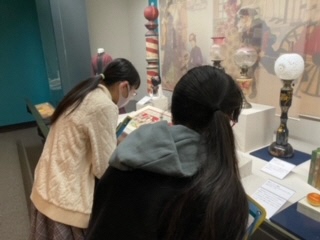

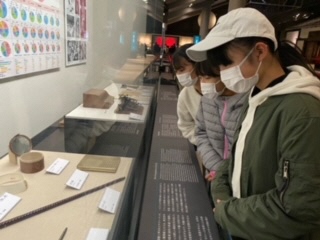

社会科見学(6年生)~その3 12月14日

今日二番目の目的地である昭和館に到着して見学開始です。

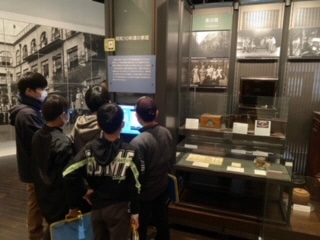

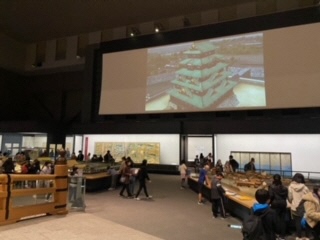

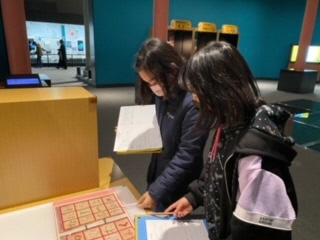

社会科見学(6年生)~その2 12月14日

江戸東京博物館に到着して見学開始です。

画像を追加しました

社会科見学(6年生) 12月14日

けやき学級の6年生も一緒に、社会科見学に出かけました。今日はこの冬一番の冷え込みでしたが、見学先はすべて室内。江戸東京博物館と昭和館の見学は、社会科の学習の補充・発展が目的です。出発の会とバスの中の様子が届いたのでアップします。

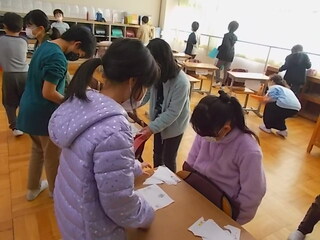

歯磨き健康キャンペーン 12月13日

今日から21日まで(14日を除く)、歯磨き健康キャンペーンがあります。毎日中休みに行うクイズラリーでは、赤いベレー帽をかぶった保健委員会の子供たちが、クイズを出します。「よい歯の日は4月18日である」「七小で虫歯が見つかった子の数は100人よりも多い」などをYES NOで答える二択クイズがありました。この他にも「七日間昼歯磨きチャレンジ」もあります。学校では毎日給食後に歯磨きをしていますが、七日間となると家庭でも昼食後の歯磨きが必要です。このキャンペーンは、家庭も一緒に取り組みます。

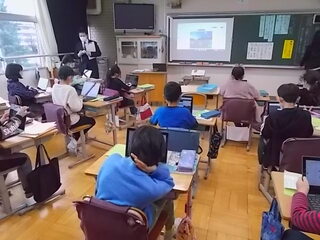

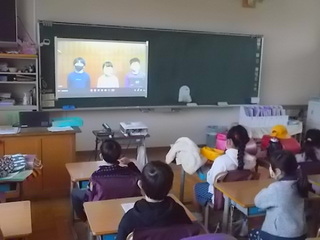

委員会集会

今朝は環境委員会による環境委員会集会を行いました。感染症対策として各クラスにGoogle meetをつなぎ、放送室から映像を配信しました。金魚のえさやりや植物の管理など、日ごろの活動の内容をクイズを交えて発表することができました。「9月に環境委員会が植えた花は、コスモスと何でしょう」「環境委員会が集めたごみの種類は何が一番多いでしょう」など、身近な環境の問題を話題にして関心をもってもらうことをねらいました。

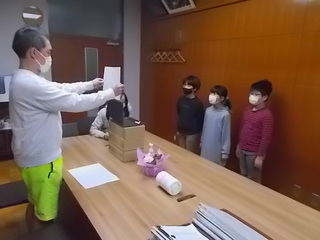

表彰式 12月12日

第13回 石田波郷俳句大会の表彰式がありました。七小から多数の応募作品がありましたが、四人の入選と一人の特選があり、12日に行われたた表彰式で表彰されました。五・七・五の17文字で表される俳句で、自分の思いを表現した力作が多く寄せられた大会でした。

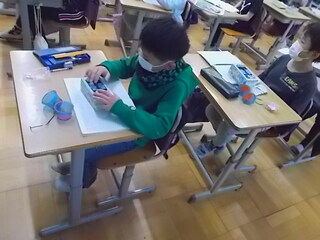

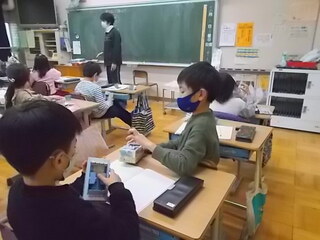

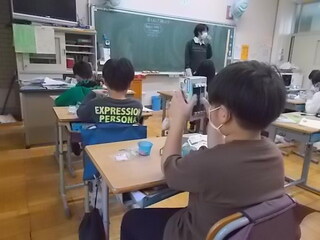

何を撮影したのか(2年生) 12月11日

2年生がタブレットを片手に学校内を回り、画像の撮影をしていました。同じアングルから、子供たちが撮影したものと同じようなものを撮ってみました。

これは算数の授業。「縦・・ × 横・・」で合計が計算できるものを学校の中から探してくるという、九九の学習の応用です。小鳥の写真なら「2×4」。靴箱なら、上履きが入っている場所が「3×4」。単に九九を唱えるのではなく、自分の身の周りから九九がうまく使える場所がないか探すアドベンチャー型の算数学習です。家庭でも地域でも、簡単にできる発展型の学習でもあります。

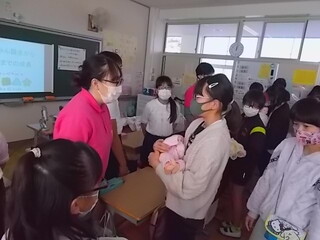

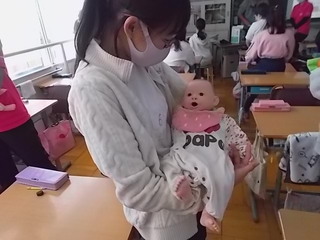

赤ちゃんのチカラプロジェクト 12月10日

ウィズアイの皆さまのご協力のもと、2年ぶりに「赤ちゃんのチカラプロジェクト」を行いました。授業の後半では、赤ちゃんとお母さんをリモートでつないで、「最近赤ちゃんができるようになったこと」の紹介がありました。3000gほどに重さを調整してある赤ちゃんのダミー(写真右)を使って、実際にだっこをしてみる体験など、命の大切さを学習しました。

登校時避難訓練 12月10日

地震はいつ来るかわかりません。登校時に大きな地震が起こることも想定しなければ、子供たちの安全が守れないということで、今回初めて登校時の避難訓練を行いました。この想定での訓練は、あまり行われていませんが、七小ではもしもに備えて、さきがけの実施になりました。通常の避難訓練のほぼ3倍の時間がかかりましたが、「自分の身をどう守るか」を体感する貴重な時間になりました。ご家庭のご協力もいただきありがとうございました。非常時にはご家庭や地域のご協力をよろしくお願いいたします。

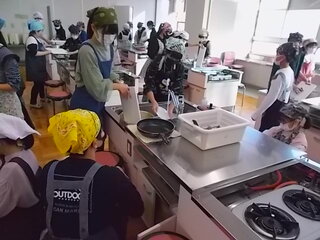

ジャーマンポテト(6年生) 12月9日

6年生がジャガイモを使った調理実習です。今回はジャーマンポテトを作りました。ジャガイモとベーコンなど使って調理します。火や包丁の使い方にも十分に注意が必要です。コロナの影響で調理実習が思うようにできない時期もありましたが、感染症対策をした上での実施です。学校での活動が少しずつもとに戻ってきたことが実感できますが、まだまだ予断を許さない中、「今できることをしっかりと」を、どの学年でも進めています。

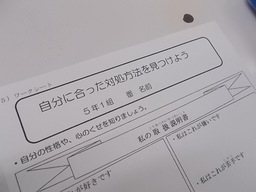

自分の取扱説明書(5年生) 12月9日

「自分に合った対処法を見つけよう」という保健の授業です。自分が得意なことや苦手なこと、心をコントロールするときの呼吸法などを自分で見付けていくことで、心の安定を自ら図れるきっかけにすることがねらいの授業です。まず、得意なことや苦手なことをカードに書きます(写真右)。自分を知るための第一歩です。呼吸法のほかに、自分に合ったヨガのポーズを見付けていきます(写真下右)。今回も養護教諭が中心になって行いました。

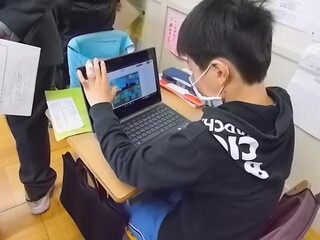

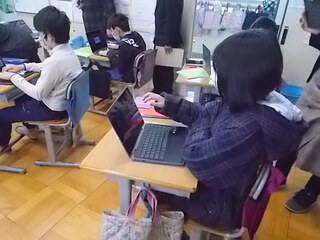

語彙を増やす(4年生) 12月8日

自分の伝えたいことを言い表す語彙を増やしていく授業です。今日は4年2組が授業研究でした。「空」「教室」などから連想される言葉をたくさん出して、自分が伝えたいことに合う語彙を増やしながら、詩を書く力を伸ばしていくことがねらいです。ここでもタブレットを使って、自分のイメージに合う言葉をたくさん出し合い、画面上で意見を共有します。自分の書こうとする詩にぴったり合う言葉が見つかれば詩の完成度も上がります。

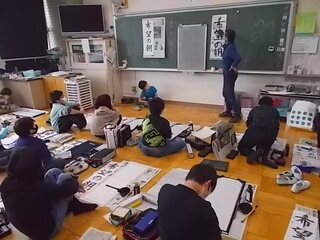

今年もこの季節になりました 12月8日

書初めの練習を始めたのは5年生です。「希望の朝」は毎年5年生が取り組んでいる課題です。今年もこの季節になりました。普段の毛筆の授業とは異なり、机を全部廊下に出してフロアを使っての練習です。3~6年生は毛筆、低学年は硬筆の書初めは例年通りで、これから月末にかけて各学年で練習が進みます。冬休み中の課題にもなります。

たてわり班活動 12月7日

お天気が心配されましたが、2学期最後のたてわり班活動は、校舎内と校庭に分かれてのびのびと行うことができました。先月は雨で、室内での遊びを工夫しましたが、持久走旬間中になっている今日は、外に出て体を動かしている班が多くなりました。異学年での交流を通して、集団づくりや集団行動のルールを体得していくたてわり班は、互いに認め合い、支えあい、助け合う活動を実践する場でもあります。

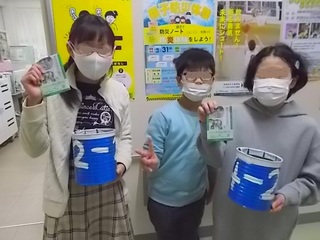

ユニセフ募金 12月7日

10日までの予定でユニセフ募金が始まりました。朝8時25分からの5分間、代表委員が各教室で募金を受け付けます。今日は募金の初日でした。

音の性質(3年生) 12月6日

箱の上に輪ゴムを渡して、音が出る様子を観察している3年生。「音が出ているときは輪ゴムが震えている」など、音の出る仕組みを実験キットを使って観察しています。音の大きさを変えると物の震え方が変わることも一緒に学習します。音を聞きながら、輪ゴムを観察しながらと、様々な感覚を働かせての実験で音の性質を体感していく学習です。

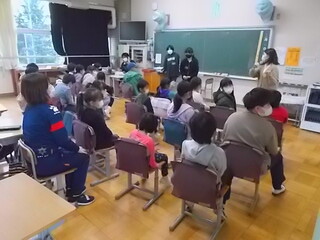

ユニセフ集会 12月6日

毎年この時期に行っているユニセフ募金を、今年度も行います。明日7日から募金が始まるのを前に、今日はリモートでユニセフの活動と募金の使われ方が全校に伝えられました。「100円の募金が、世界中の子供たちの命を救うことにつながる」という動画を流しました。この活動は、今年も代表委員会が中心になります。

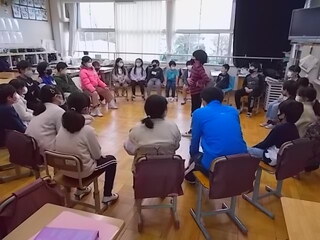

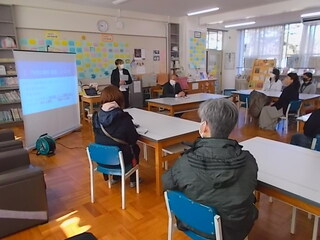

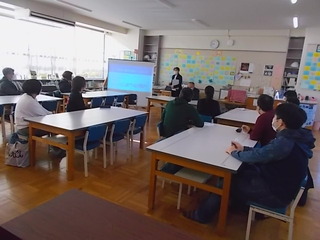

道徳授業地区公開講座~意見交換会 12月4日

2校時に図書室で、意見交換会を行いました。七小の道徳授業と道徳教育についての説明後の意見交換では、「多様な価値観にどのように対応していくか」が話題になりました。道徳の授業は何が正しいかを理解することも大切ですが、同じような場面に立ったとき自分で考え・判断できる心の構えを作ることも大きな目的です。そして、「これらを実践するのが家庭であり地域」で、子供たちの背中を学校はどのように後押ししていったらよいのかなど、短い時間の中にも内容の濃い意見交換会でした。ご参会いただいた皆様、ありがとうございました。

土曜授業日・道徳授業地区公開講座 12月4日

早朝より多くの保護者の皆様にご来校いただきました。ありがとうございました。1時間目に全校一斉で道徳の授業を公開しました。今回も来校者の制限を行ったため、半分の保護者の方々にしか道徳授業を公開できなかったことが残念です。来年度以降、早く一斉公開が実現できることを願っています。

走り高とび(4年生) 12月3日

「砂場で走り高跳びをやった」という方もいるかと思いますが、七小では体育館でマットを使って行っています。今日、4年生は1年ぶりの走り高跳びで、まずはゴムひもをつかってのウォームアップです。今後、竹のバーを使った高跳びの練習が始まります。

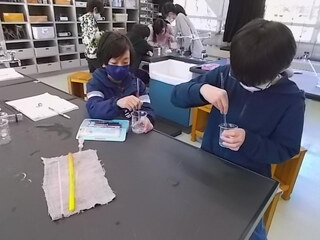

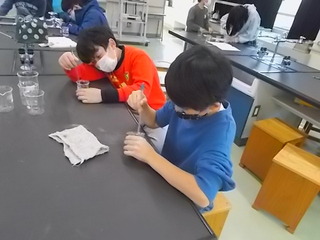

ものの溶け方(5年生) 12月3日

食塩とミョウバンを使って、一定量の水に物がどのくらい溶けるか、「ものの溶け方」の学習です。今日は少しずつ水の温度を上げて、溶け方に違いがあるかどうかを調べています。ミョウバンは水の温度を上げれば溶ける量が増えるが、食塩はさほど変わらない。こうなると、子供たちからは「なんで?」という疑問が出てきます。「ものによって溶け方に違いがある」ことを学習するのがねらいですが、「なぜ、このような違いが出るのか」については扱いません。ものが違うとなぜ溶解度が異なるのかは、かなり難しい問題です。

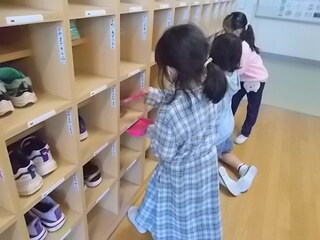

美化タイム 12月2日

隔月で行っている美化タイム。自分たちの身の回りを整えて、自分たちの生活・学習環境を自分たちでつくる意識を育てていきます。1年生は自分たちの靴箱の掃除をしました。4月に入学してから8か月。そうじなどが自分たちで上手にできるようになりました。1年生の成長は、毎日見ているとあまり気付きませんが、数か月単位で見ていると目覚ましいものがあります。あと4か月ほどすると、新しい一年生を迎える立場になります。

こころの劇場(6年生) 12月2日

本来なら劇場に出かけて行って観劇するものですが、コロナ禍でできないために動画視聴です。劇団四季の作品は全編で110分。休憩を含めて6年生が図書室に集まって視聴です。広い図書室を使うと動画視聴もゆったりとできます。

七小フェスティバル 12月1日

2年ぶりに行われた七小フェスティバルです。残念ながら今年度も保護者への公開はせずに行うので、ホームページ上で各学級の取組を紹介します。

8時45分に、放送で代表委員から初めの言葉があり(写真右)、フェスティバルがスタートです。1年生はお店を出さずに、全校を回ります。

2年1組 あそびの広場

遊びの広場を作った2年1組は「しゃてき」「ボーリング」「もぐらたたき」の3つのブースがあります。もぐらたたきは、2年生が中に入って手動でモグラを出しました

2年2組 ゲームセンター

2年2組は「時間あて」「ワニワニパニック」「つり」の3つのブースです。写真は時間あてで「10秒たったと思ったら手を挙げる」というルールで進めるゲーム。ストップウオッチを持った子がジャッジをしていました。

3年1組 ボールコロコロ

ボールを机の上で転がすゲームですが、これが結構難しい。というのも、コースが曲がっていたり、途中によけなければいけない壁があったりと、転がすルートを自分で決めてボールをコントロールしなければなりません。難易度に合わせて3つほどコースが作られていて、自分で選べるようになっています。

3年2組 3-2からの挑戦状~たからさがしゲーム~

「たからさがし」は二つのステップを踏みます。まず、本物の地図を手に入れるためのミッション~破られた地図を組み合わせて本当の地図を手に入れる~。次に「手に入れた地図を使って宝を探す」。たからさがしは楽ではないようです。

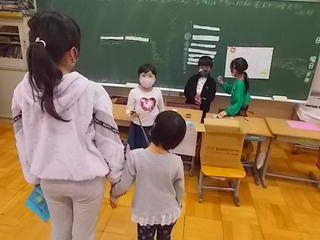

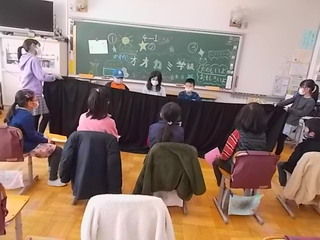

4年1組 オオカミ学級

11月30日のダイアリーでも紹介した「オオカミ学級」。ポイントは「演技を見抜くこと」だそうです。写真は「一人だけ本当にくすぐられている人を当てる」ミッション。4年生はかなりの役者がそろっていて、難易度の高いミッションです。

4年2組 中身はなんだ ミステリーボックス

箱の中にあるものを、触って当てるゲームです。箱の中、机の中にものをしまって触って当てます。ここは、タブレット端末がタイマーとして使われていました。

5年1組 消えた人を探せ ~5-1からの挑戦状~

校舎内のあちこちに、仮装した5年生がいます。全員を探し当てて戻ってくるという活動型のゲームです。「ウサギのぬいぐるみを持った子」「サンタの見習い」「読書中の少年」などを校内で探します。

6年1組 Final Stage ~6年生からの挑戦状~

6年生が体育館全体を使って作ったのは、脱出型ミッションです。平均台を渡る、跳び箱を越える、肋木に上る、テープをくぐるなど、複数のミッションをクリアするゲームです。低学年の子たちでミッションがクリアできない子がいると、6年生が手伝ってくれます。

けやきプレイルーム ~キックボーリング~

ボーリングとサッカーを組み合わせたゲームで「優しく蹴ることが」がこつだそうです。どの場所からボールを蹴るか、自分でレベルを決めることができるようになっています。

けやきE組 ~じゃんけん すずミッション~

スズランテープをよけたりくぐったりしながら進んで、けやき学級の子たちとじゃんけんをするミッションです。

けやきF組 ~つれつれ アニメンジャラ~

何が釣れたかが、釣った後にわかるゲームです。自分の気に入ったものが釣れるかどうかは「運」しだいという、ほかの釣りとは違った特徴があります。

ひのきH組 ~なんでもたからつり~

今回多くのお店で見られた「つり」です。H組では様々なものをつり上げることができるブースが作られていて、子供たちに人気です。

けやきB組 ~いっぱいつろう さかなつり~

B組ではつりあげるものが小さく難易度が高くなっています。同じつりでも、子供たちの創意工夫が随所に生かされています。

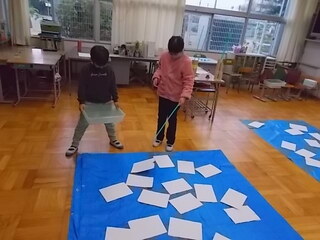

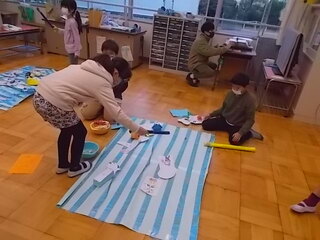

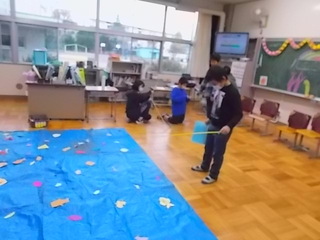

東昇降口 ~ひこうきや~

東昇降口に作られたのは「紙飛行機」のブースです。けやき学級の子供たちが折った紙飛行機を飛ばして、「下に落ちたら1点、かごに入ったら100点」などの点数が決まっています。普段からけやき学級の子供たちが作って遊んでいる紙飛行機をうまく使ったブースです。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

清瀬第七小学校

〒204-0022

東京都清瀬市松山3-1-92

電話番号:042-493-4317

ファクス番号:042-495-6037