七小ダイアリー 令和3年4月(16日~30日)

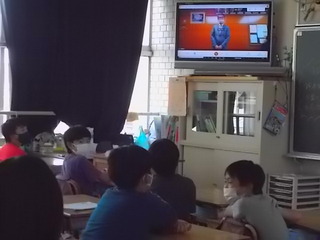

離任式 4月30日

今日の離任式は、七小で初めての動画配信、タブレットを使ったリモートで行いました。校長室で離任のあいさつをしている様子が、各教室に動画配信されたのは今回が初めてです。今回の準備には若干時間がかかりましたが、子供たち一人一人が1台ずつのタブレットを持っていれば、配信された動画を自分のタブレットで見ることができます。コロナの制約を、タブレットを上手に活用することで乗り切ることができました。離任された方の顔が見えることは、子供たちにも好評でした。

交通安全教室(1年生) 4月30日

1年生の交通安全教室を行いました。今日は東村山警察の方や、児童擁護に当たっている方のご協力もいただき、道路の歩き方や交差点での安全の守り方、信号にどう従うかなどについて学習しました。実際に五差路を横断したり、横断歩道で左右を確認して手を挙げて渡るなど、警察の方からの支援をいただきながらの45分間でした。この活動は1年生で毎年行っています。

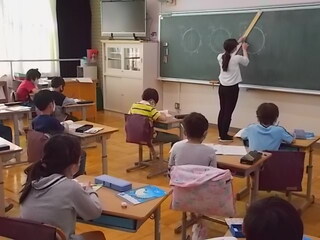

算数の授業(5年生) 4月28日

5年生の算数は1学級を二つに分けて進めています。今日は「体積」。前の時間まで学習したことをうまく生かして考えるのが、算数の授業の特徴です。この日は、立方センチメートルで表すと数値が大きくなってしまう1辺がメートル単位の立体の体積を、どう計算しどのように表すかの学習でした。算数の中で大切にされているのが、「いかに簡単に、わかりやすく考えたり計算したりできるか」です。

消防写生会 4月28日

2年ぶりに消防写生会を行いました。外で、間隔をあけて、マスク着用での実施です。今日は消防署と消防団からポンプ車が一台ずつ校庭に入りました。消防車の他に、防火服を着た隊員の方が放水の姿勢を通り続けてくださいました。「今日は赤のクレヨンがこんなに小さくなったよ」と一人の子が教えてくれました。午前中2時間、和やかな雰囲気の中での写生会でした。

憲法の学習(6年生) 4月27日

6年生の社会科では、「政治・国際」にかかわる学習が始まりました。今日扱っていたのは、日本国憲法の三原則です。暗記に陥りがちな社会科の内容ですが、6年生では身近な出来事に置き換えて三原則を学習しています。「憲法の考え方が自分たちの生活のどんなところに生きているのか」を考えることで、より分かりやすくなります。覚えることではなく、使える理解を得ることがねらいです。

春を探す(3年生) 4月27日

3年生が裏庭で春探しの活動です。3年生は4月になって新しい教科が増え、今日は理科の時間の中での春探しです。昨年度は生活科の中で、季節に親しむ活動がありました。生活科では「季節に親しんで遊ぶ」ことがねらいでしたが、3年生に進級して理科の学習として行っているので、目的が「季節の植物や生き物がわかる」「季節の変化がわかる」というようにワンランク目標が上がります。今日は細かい観察のために、子供たちはルーペを使っています。

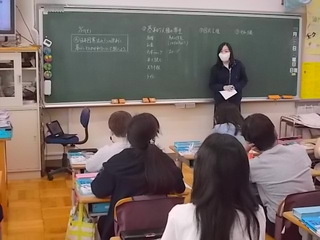

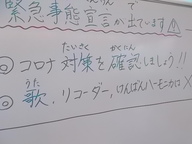

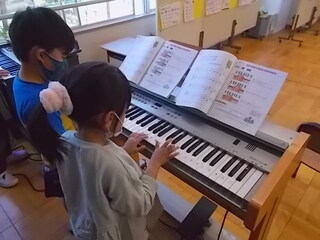

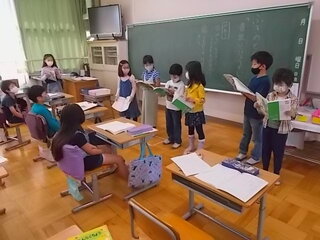

音楽室で 4月26日

緊急事態宣言発令で、音楽の授業では歌唱(歌を歌うこと」とリコーダーや鍵盤が使えなくなっています。それでも、音楽の授業でできることはないかと、キーボードやマリンバを使って2年生が合奏練習をしています。「キーボード以外の楽器も練習するの?」と聞いてみると、「今日はキーボードだけで、次の時間は木琴(マリンバのこと)、その次が鉄琴」と教えてくれました。多くの制限がある中で、今できることを考えて積極的に進めています。

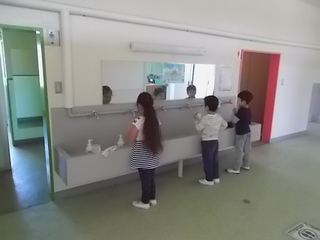

1年生も歯磨き開始 4月26日

1年生も給食後の歯磨きが始まっています。七小で行っている歯と歯の健康についての指導は、全国レベルで表彰を受けています。1年生でもさっそく歯磨きタイムが始まっています。給食の準備の時には、一緒に歯磨きの準備もします。給食終了の時間に2階に行ってみると、食べ終わった子たちの歯磨きが始まっていました。この活動は卒業まで、給食のある日は毎日続きます。

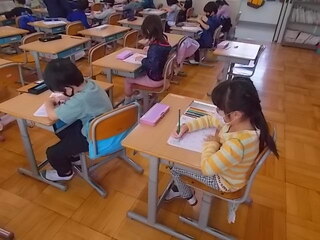

土曜授業(全学年) 4月24日

今年度最初の土曜授業日です。今年は例年通り、一単位時間を45分に戻して授業を行います。今日は保護者会のため、午前中2時間の授業でしたので、その一部を紹介します。

緊急事態宣言発令に対する保護者会の実施について 4月23日

表記の件についての案内がトップページと新型コロナウィルス感染症関連情報にあります。

遠足(3・4年) 4月23日

3・4年生が遠足に行ってきました。行先は所沢市の滝の城址公園。片道一時間半ほどの距離でした。今日は昼前から気温がどんどん上がり、汗ばむ陽気になりました。遠足が実施できるのは2年ぶりです。「疲れたけれど楽しかった」というのが子供たちの率直な声です。比較的歩く距離が長い遠足でしたが、リタイアはゼロ。全員が歩ききりました。

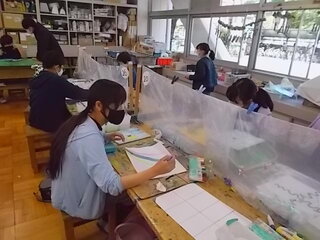

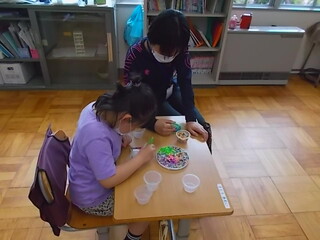

アイロンビーズ(けやき学級) 4月22日

けやき学級が毎年取り組んでいる活動に「アイロンビーズ」があります。「(図案を見ながら)作ったよ」と、一人の子が教えてくれました。ビーズはすべてピンセットで扱うので、細かい手作業になります。ビーズの並べ方が描いてある紙を見ながら作るものと、自分でデザインを楽しむものとがあります。どちらも集中力を高めながら丁寧に仕上げていくことを最も大切にしていきます。

清掃 4月22日

1年生の教室を掃除しているのは6年生。給食が始まった1年生は、昼休みが終わるころには下校してしまうため、しばらくは6年生が教室や廊下の掃除を代行してくれます。

2年生の教室をのぞいてみると、教室の中も廊下も、ほうきをもって自分たちで清掃を始めていました。1年間の成長にはとても大きなものを感じます。

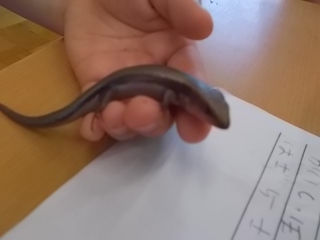

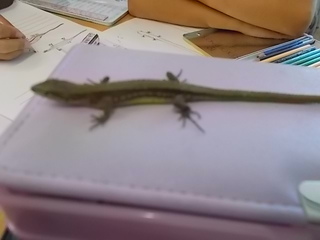

この季節になってきました 4月21日

3年生の子供たちが生き物の観察をしています。春に活動を始める生き物を、教室でスケッチしていました。机の上にいたのはカナヘビ。七小は生き物や植物が豊富で、裏庭に行くとカナヘビを簡単に見付けることができて、子供たちに人気です。春先に生き物がたくさん見られる季節になると、休み時間に虫かごをもって遊んでいる子供たちにたくさん出会うのも七小ならではです。

清瀬市立学校における宿泊行事の実施について

この件についてトップページに案内があります。

避難訓練 4月21日

今年度最初の避難訓練がありました。理科準備室から出火という想定で、1年生を含めて全員が校庭に避難する訓練をしました。「おさない、かけない、しゃべらない、もどらない」という基本的な約束を知ること、安全な避難を体感することがこの時期の訓練の大きなねらいです。1年生からほとんどといってよいほど声が聞こえなかった訓練です。

ロング昼休み 4月20日

今日20日は、七小の特色の一つである「ロング昼休み」。汗ばむ陽気の中、子供たちは30分間の昼休みを校庭で過ごしました。全力で走る鬼ごっこは、かなりの運動量です。クラスごとにどんな遊びをするかを決めて、学級ごとに活動します。1年生は給食後に下校のため、ロング昼休みは次回以降からの参加です。

たんけん準備(2年生) 4月20日

「がっこうたんけん」の下見をしているのは2年生です。1年生を案内して学校内を回る授業を、生活科で行います。2年生は校舎内案内図を見ながら、どのようなルートで、どの教室を回るかを確かめています。昨年度は今の3年生に学校内を案内してもらった2年生が、今度は新入生に七小を紹介します。

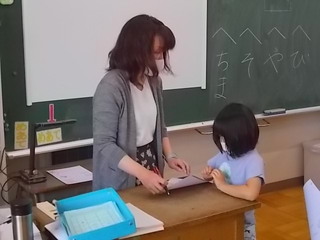

給食開始(1年生) 4月19日

1年生は今日19日から給食が始まりました。1年生は3時間目の迎える会に続いて、小学校生活で初めての給食準備でした。今日は内容が盛りだくさんです。初めて給食の白衣に袖を通して、一人一人にに配膳の役割があります。給食当番がクラスの中で一回りするのにしばらく機間がかかりますが、時間をかけて給食の進め方を学んでいきます。感染症対策のため、食事中のみマスクを外して、会話は禁止です。

1年生を迎える会 4月19日

3校時に1年生を迎える会を行いました。暖かな陽気のもと、校庭での実施です。午前中、雲一つない晴天のもとで1年生を迎える会ができて、とてもよかったです。

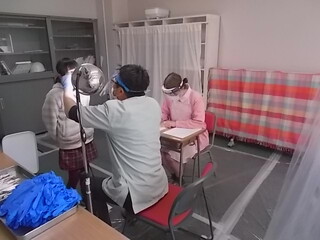

歯科検診 4月16日

定期健康診断が始まり、歯科検診がありました。密を避けるために、廊下で間隔をあけて並び、順番を待ちます。

七小では、歯と歯の健康指導に年間を通して取り組んでいます。給食後の歯磨き、歯科衛生士による指導など、これからの健康指導のスタートが歯科検診。「自分の歯の状態を知ること」です。これから1年間、学年に応じた歯と歯の健康指導が続きます。

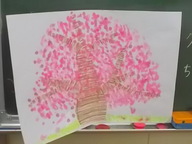

桜を描く(けや学級) 4月16日

けやき学級の図工の授業です。画用紙に桜の幹を描いた紙を貼り付けて、その上に絵の具で桜を表現します。指に桃色の絵の具をつけて画用紙に色を付ける、ペットボトルの底に絵の具をつけてスタンプにする、筆を使う、という3種類の方法です。今日は幹の部分を作ることが活動のメインで、次の図工の時間から花びらを描いていきます。ペットボトルを使った色付けでは、5枚の花びらがきれいに浮かび上がり、子供たちから「きれい」「本物みたい」という声が挙がりました。

朝遊び 4月16日

七小では毎週金曜日の朝の時間を「朝遊び」としています。今日は今年度最初の朝遊び。少し肌寒い朝になりましたが、子供たちは外で元気に体を動かしました。1年生は来週以降からの外に出る予定です。ボールを使ったり、鬼ごっこをしたりと、クラスごとに担任も一緒に活動しました。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

清瀬第七小学校

〒204-0022

東京都清瀬市松山3-1-92

電話番号:042-493-4317

ファクス番号:042-495-6037