令和6年度3学期の給食

3月19日

牛乳・カレーライス・ビーンズサラダ・グレープ寒

小学校生活最後の給食となる6年生には、こんな話をしました。

【カレーは、学校によって作り方や味が全然違う…清瀬小の味=母校の味を味わって食べてほしい。また、給食のカレーがおいしいのは味付けだけではなく「共食=みんなと食事の時間を共にしている」から。今日で1078回目の「共食」を過ごしたことを忘れないでいてほしい…】

この日のカレーの残菜率は「0.4%」でした。1年間しっかり食べてくれた清瀬小のみなさん、ありがとうございました!

そして、6年生のみなさん、ご卒業おめでとうございます!!!

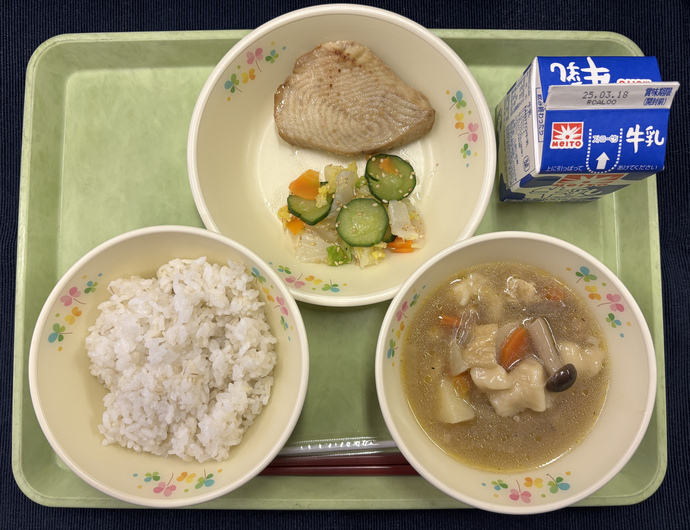

3月18日

牛乳・ご飯・のっぺい汁・鰆の花園焼き・菜の花和え

成長と共に名前が変わる出世魚の「鰆」は、春という漢字が使われる縁起の良い魚です。また、「菜の花」は、鮮やかな緑色で給食を彩ってくれました。子供たちが苦手な和食の献立でしたが、目と舌で味わい、もりもり食べてくれました。

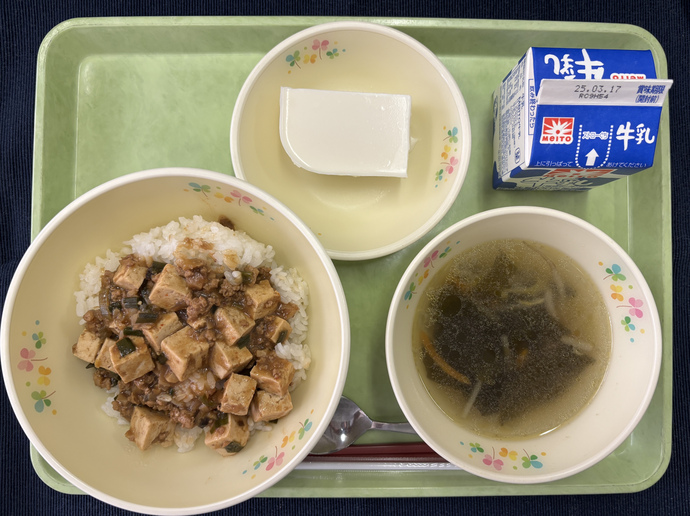

3月17日

牛乳・中華丼・春雨スープ・はるか

3月14日

牛乳・ご飯・五目味噌汁・鶏の唐揚げ・ひじき和え

和食は、ごはんと味噌汁を基本とする「一汁三菜(給食では一汁二菜)」になっていること、ユネスコ無形文化遺産に登録されている世界に誇る日本の文化であること等を伝えた後、「出汁の飲み比べ」を通して「うま味」を体験しました。飲み比べたのは、鰹出汁・味噌湯・給食の味噌汁の3種類です。授業後は、「出汁だけ、味噌だけだとあまりおいしくない。」や「出汁と味噌の両方が大切、2つが合わさるからおいしい。」という感想が聞こえてきました。

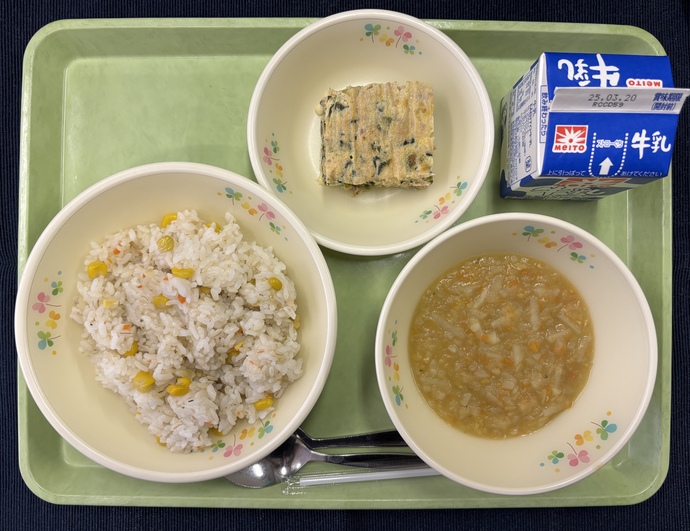

3月13日

牛乳・コーンピラフ・じゃがいものポタージュ・ツナとほうれん草のキッシュ風

給食ではパイ生地は無く、卵焼きに近い形のキッシュでしたが、「いつもと違う味付けでおいしい〜!」と好評でした。

3月12日

牛乳・味噌ラーメン・ジャンボ餃子・サイダーポンチ

数日前から楽しみでソワソワしていた子供たち…!笑顔で食べてくれていて、給食室も嬉しい気持ちでいっぱいになりました!

3月11日

牛乳・湯炊きご飯・はっと汁・もうかざめのにんにく焼き・即席漬け

また、災害時に食事を提供することを想定して、普段は炊飯器(電気)で炊くご飯を、回転釜(ガス)で炊く訓練も行いました。「水や温度の加減が難しいため、繰り返し訓練することが大切」と調理員さんも話していたので、毎年続けていこうと思います。

今日は、その「湯炊きご飯」、東日本大震災で被害が大きかった宮城県(東北地方)の郷土料理「はっと汁」、宮城県で漁獲量日本一の「モウカザメ」を組み合わせた献立でした。1年間の避難訓練を振り返りながら、好き嫌いせず、残さず食べてくれていました!

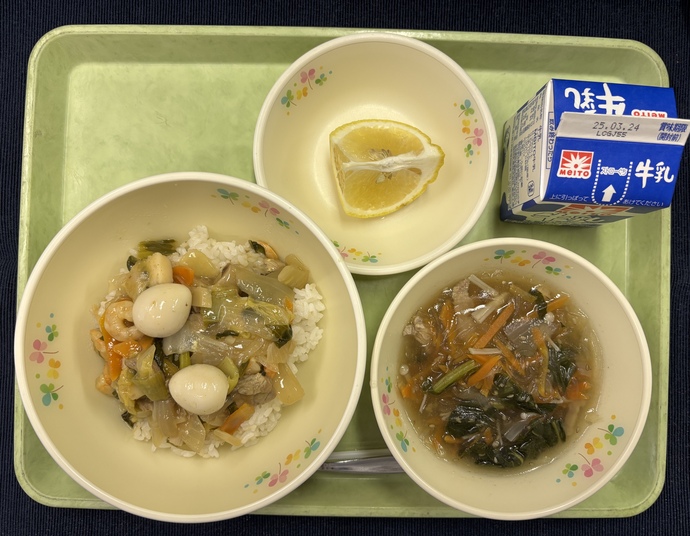

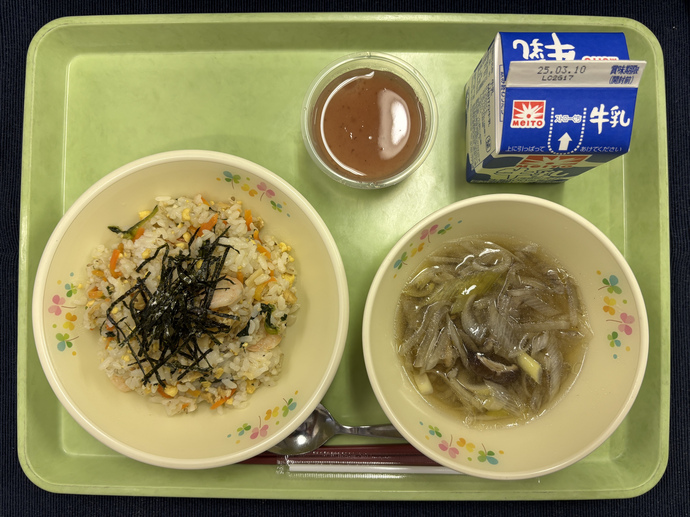

3月10日

牛乳・麻婆丼・わかめスープ・ヨーグルト寒

3月7日

牛乳・ご飯・にら玉汁・ピリ辛肉じゃが・清見オレンジ

果肉が柔らかく多汁で、みかんよりも皮が厚いことや、皮を剥くとオレンジのような香りがすることが特徴です。愛媛県や和歌山県で生産されていますが、静岡県清水市(果樹試験場)が発祥の地で、「清見潟」という海岸の名前が由来です。

3月6日

牛乳・ココア揚げパン・チキンポトフ・ツナサラダ

給食室では、パンの様子を見ながら丁寧に揚げて、「どこを食べてもおいしく食べられるように…」と1つ1つ手作業でココアをまぶしてくれていました。

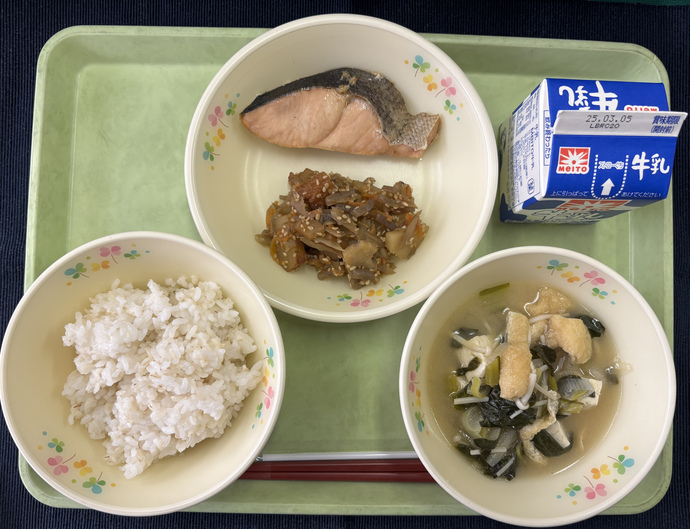

3月5日

牛乳・ゆかりご飯・豚汁・焼きししゃも・ごま和え

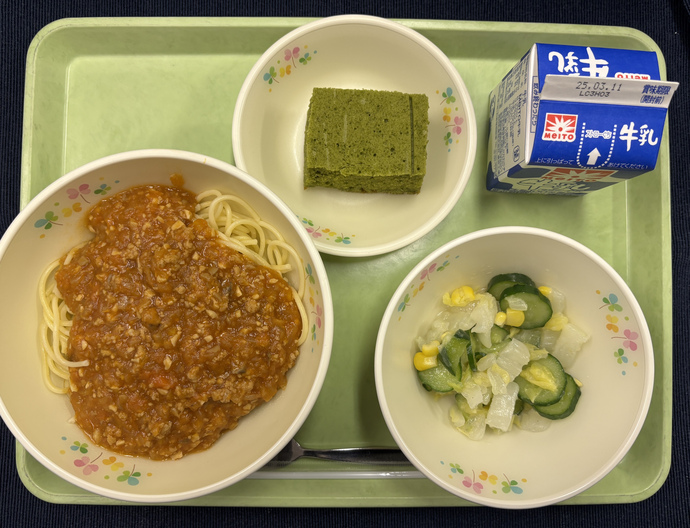

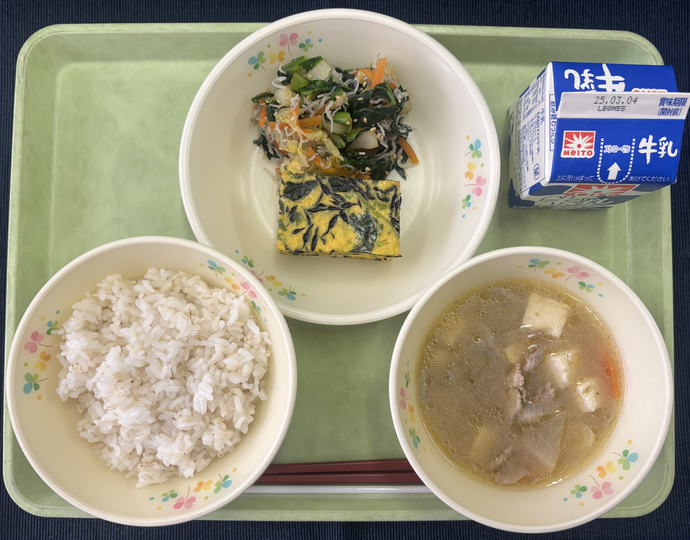

3月4日

牛乳・スパゲティミートソース・白菜サラダ・お茶ケーキ

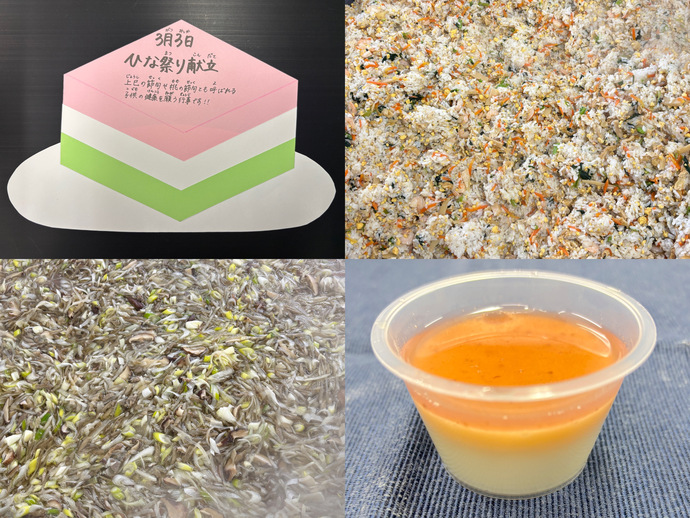

3月3日

牛乳・春のちらし寿司・沢煮椀・雛ゼリー

今日は、雛人形と一緒に飾られることが多い「菱餅(ひしもち)」をイメージした3層のゼリーを作りました。子供たちには、菱餅の写真等も見せながら「緑色=新芽」、「白色=雪」、「桃色=花」と例えていて、冬から春への移り変わりを表していることを伝えました。ちなみに、ゼリーは「緑色=抹茶」、「白色=豆乳」、「桃色=いちご」味でした!

2月28日

牛乳・手作りカレーミートパン・パスタスープ・ツナサラダ

2月27日

牛乳・ご飯・野菜の味噌汁・鮭の照り焼き・五目きんぴら

2月26日

牛乳・ちゃんぽん・華風漬け・スイートポテト

2月25日

牛乳・ご飯・豚汁・唐草焼き・ごまじゃこ和え

牛は暑さに弱いため、夏は食欲が落ちて水分を多く摂るため、乳脂肪分が少ない、さっぱりとした味わいになるそうです。一方、夏の暑さを乗り越えた冬は、濃厚な味わいになるそうです。

給食では、冬になると牛乳の残りが多くなりがちなので、こういった豆知識もはさみながら、牛乳を飲んでもらえるように声かけをしています。

2月21日

牛乳・ご飯・トックのスープ・魚の韓国焼き・ナムル

2月20日

牛乳・セサミトースト・冬のクリーム煮・ビーンズサラダ

2月19日

牛乳・ご飯・根菜汁・鰤のみぞれ煮・こんにゃく和え

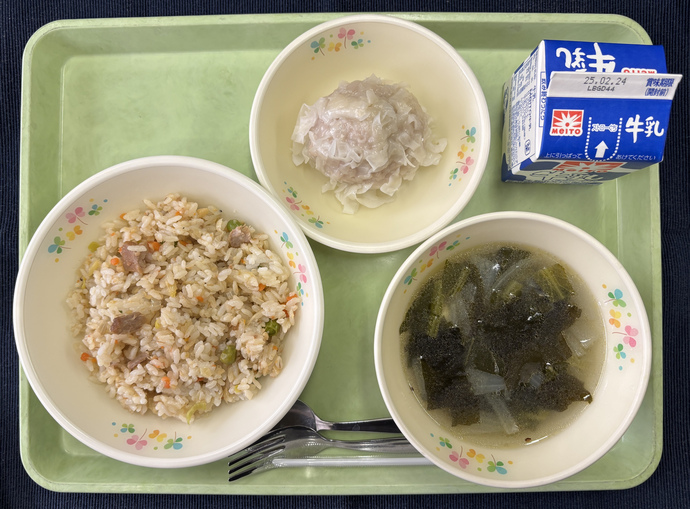

2月18日

牛乳・チャーハン・わかめスープ・花シュウマイ

2月17日

牛乳・ご飯・エコふりかけ・かき玉汁・肉じゃが

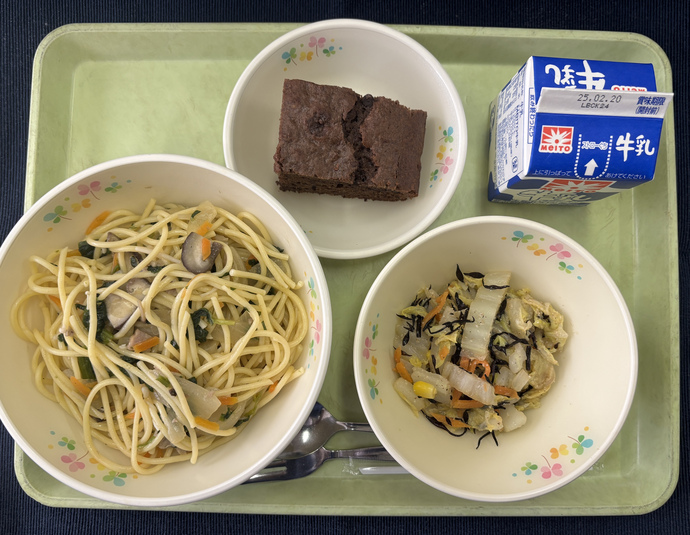

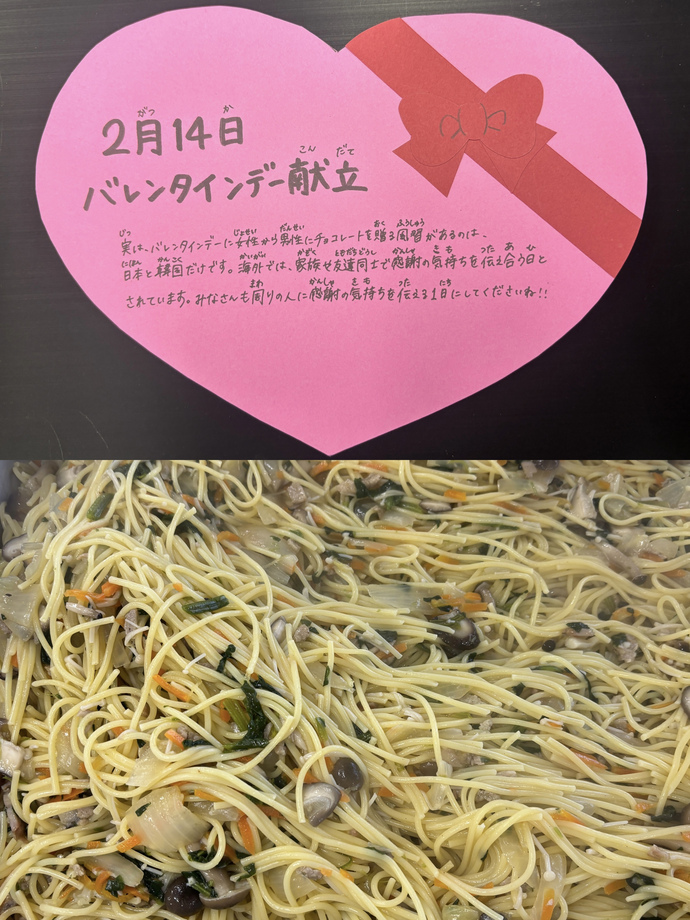

2月14日

牛乳・きのこスパゲティ・ひじきサラダ・チョコレートケーキ

2月13日

牛乳・ご飯・さつま汁・鯖の文化干し・茹野菜ごまだれかけ

2月12日

牛乳・白菜とそぼろのあんかけ丼・中華スープ・伊予柑(いよかん)

2月10日

牛乳・ご飯・五目味噌汁・甘辛だれの唐揚げ・白菜のお浸し

2月7日

牛乳・チーズトースト・ポークビーンズ・フレンチサラダ

チーズは約6000年前に偶然うまれた食べ物だと言われています。古いアラビアの民話には、こんな話があります。

→→→ラクダに乗って砂漠を旅する商人は、羊の胃袋で作った水筒に乳を入れて持ち運んでいました。乳を飲もうとしたところ、驚くことに、白色の塊とほんの少しの黄色の水分が出てきただけでした。恐る恐るその塊を口にしたところとても美味しかった…。→→→という話です。

これがチーズの発見だと言われています。この話は理にかなっており、ラクダの振動、砂漠の暑さ、羊の胃袋に含まれている酵素等の条件が揃っていたため、チーズが出来上がったと考えられています。

2月6日

牛乳・こぎつねご飯・じゃがいもと玉ねぎの味噌汁・ししゃもの香味焼き・青菜のからし和え

2月5日

牛乳・ハヤシライス・じゃこサラダ・フルーツヨーグルトがけ

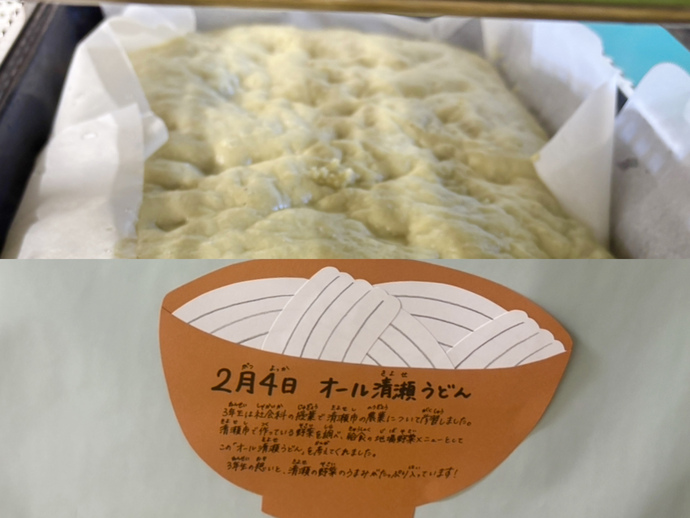

2月4日

牛乳・オール清瀬うどん・糸寒天の和え物・明日葉蒸しパン

2月3日

牛乳・節分ご飯・すまし汁・鰯のごまだれがけ・おかか和え

実は、節分は年に4回あり、季節の変わり目「立春・立夏・立秋・立冬」の「前日」を指します。それがいつしか、1年の始まりである立春の前日のみを節分と呼ぶようになりました。元々、節分の考え方は中国から伝わってきた文化です。中国の「追儺(ついな)」という行事が日本で「豆まき」という形になり広まりました。また、節分に飾られる「柊鰯(ひいらぎいわし)」には、柊の葉の棘と鰯の匂いが鬼を遠ざけることから、魔除けや厄除けの意味があります。

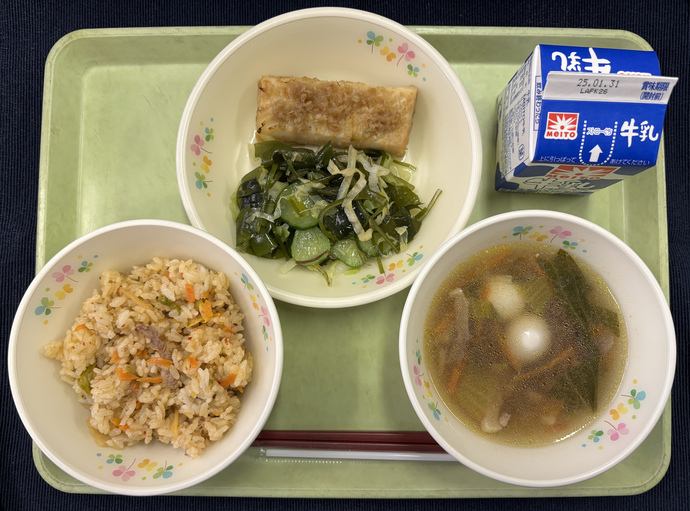

1月31日

牛乳・スパゲティナポリタン・ツナサラダ・にんじんケーキ

1月30日

牛乳・清瀬にんにんおにぎり・白菜の味噌汁・肉じゃがじゃが

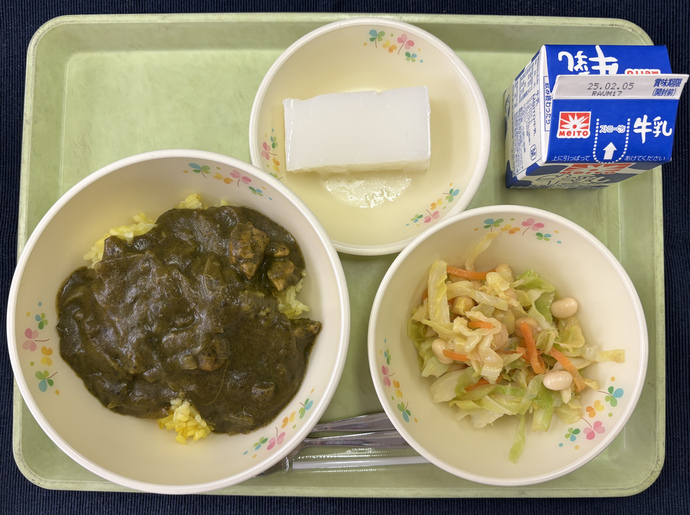

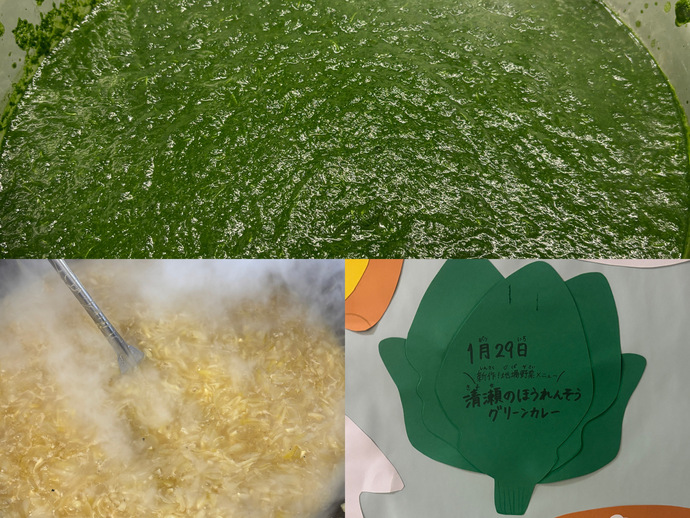

1月29日

牛乳・清瀬のほうれんそうグリーンカレー・ビーンズサラダ・サワー寒

1月28日

牛乳・わかめご飯・王道味噌汁・ねぎ塩唐揚げ・三色野菜炒め

昨日、給食がたくさんの人に支えられていることを知った子供たち…。実は、食事のあいさつについても学んでいました。「いただきます・ごちそうさま」はたくさんの命に人に感謝の気持ちを伝えるあいさつだからです。

今回は「ごちそうさま」に注目しました。漢字では「ご馳走様」と書きます。これは、荷馬や食べ物を集める人(冷蔵庫がなかったため、文字どおり走り回って買い物をしなければならなかった)を表す漢字です。今日は献立を考えてくれた6年生にも届くように、たくさんの人に感謝の気持ちをこめて「ごちそうさま」が言えた子供たちでした。

6年3組さんの献立は、調理実習で作った「ご飯・味噌汁」と「炒め物」を組み合わせていました。学習したことが活かされた素敵な献立でした!6年3組さんありがとう!

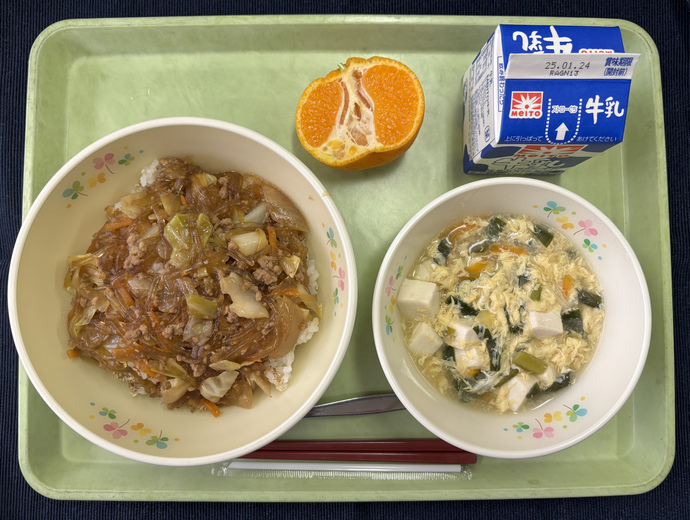

1月27日

牛乳・キムチチャーハン・春雨スープ・いかの香味焼き・海藻サラダ

今日はさっそく、6年2組が考えてくれた献立だったので、普段は見えない「給食に関わる人々」を紹介しました。今日の献立では、メニューを考えてくれた6年生、給食を作ってくれた調理員さん、食べ物を運んでくれる八百屋さん・お肉屋さん・牛乳屋さん・農家さん、栄養士…等、たくさんの人が関わっていることがわかったようです。

清瀬小のみんなのことを考えて、人気のメニューを中心に栄養バランスを考えて立ててくれた6年2組さんの献立は残菜もとても少なかったです!6年2組さんありがとう!

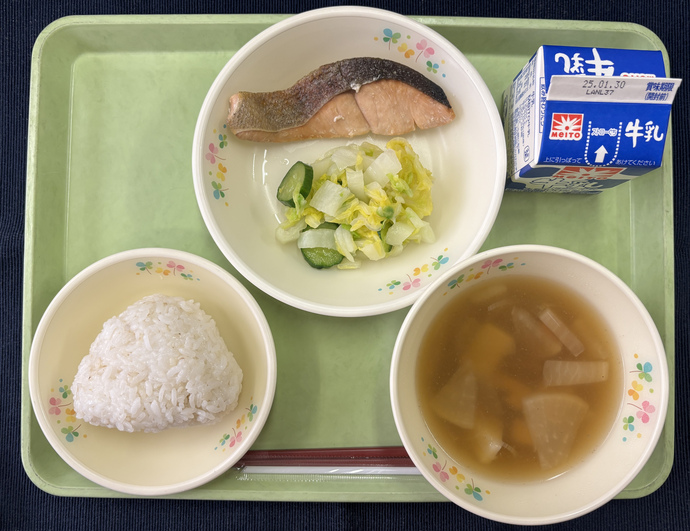

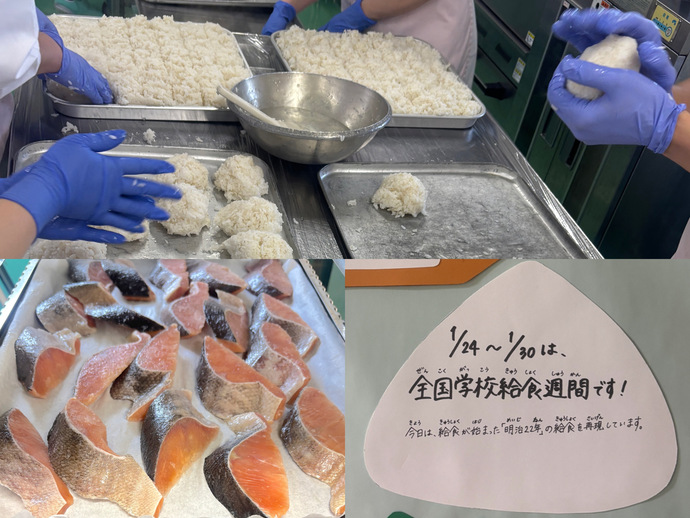

1月24日

牛乳・塩にぎり・田舎汁・鮭の塩焼き・野菜の即席漬け

今日の献立「塩にぎり・鮭の塩焼き・野菜の即席漬け」は、給食が始まったとされる明治22年の献立をイメージしています。給食は山形県のお寺にあった忠愛小学校から広まったと言われています。貧しくてお弁当を持ってこられない子が多かったため、お坊さんは毎日必死に歩き回り、お経を唱えながら食べ物やお金を集めて給食を作っていました。

その後も様々な時代背景と共に給食の内容は変化していき、現代の給食になりました。(※ぜひ1月の給食だよりもご覧ください。)調理員さん・農家さん等たくさんの人に感謝の気持ちをこめてモリモリ食べました!

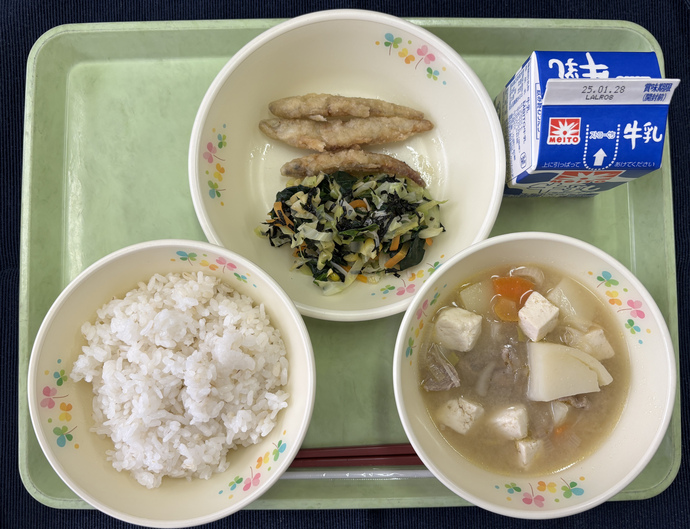

1月23日

牛乳・黒砂糖コッペ・クリームシチュー・ブロッコリーサラダ

1月22日

牛乳・ご飯・豚汁・わかさぎの唐揚げ・磯和え

肥満予防・味覚の発達・言葉の発達・脳の発達・歯の病気予防・がん予防・胃腸の働きを助ける・全力投球…などです。ぜひ「ひみこのはがい(い)ぜ」の語呂合わせで覚えて、子供たちに伝えてみてください!

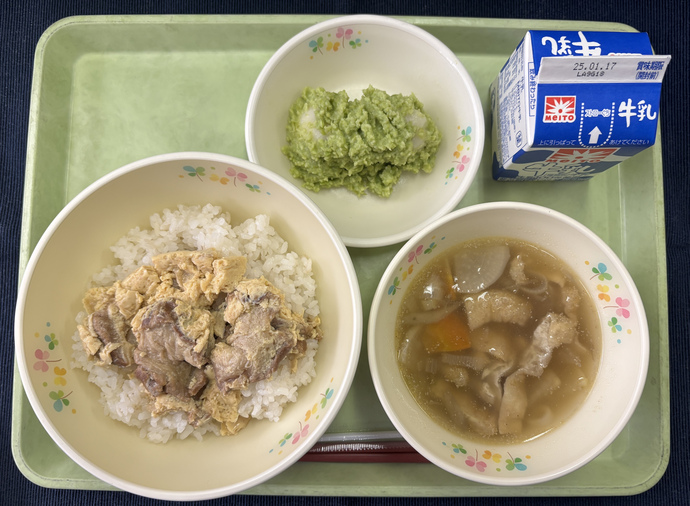

1月21日

牛乳・タンメン・ゆかり漬け・大豆とさつまいもの甘辛がらめ

1月20日

牛乳・野沢菜ご飯・野菜の味噌汁・鯖の南部焼き・五目豆

1月17日

牛乳・麻婆春雨丼・にらたまスープ・ぽんかん

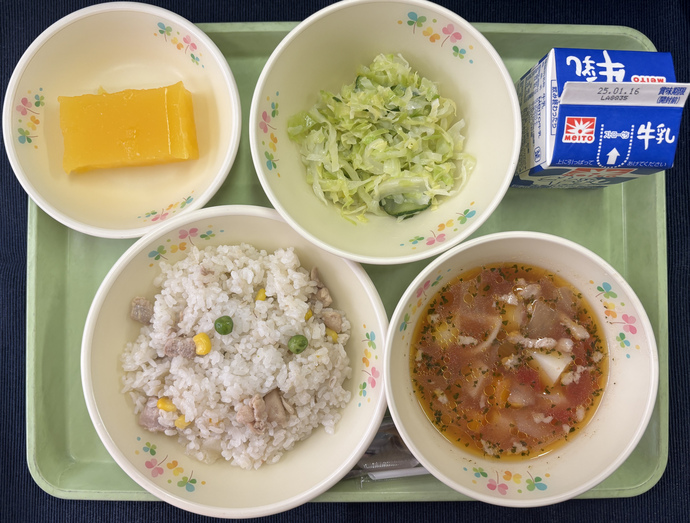

1月16日

牛乳・鶏肉とごぼうのご飯・けんちん汁・ぶりの照り焼き・かぶの柚子風味

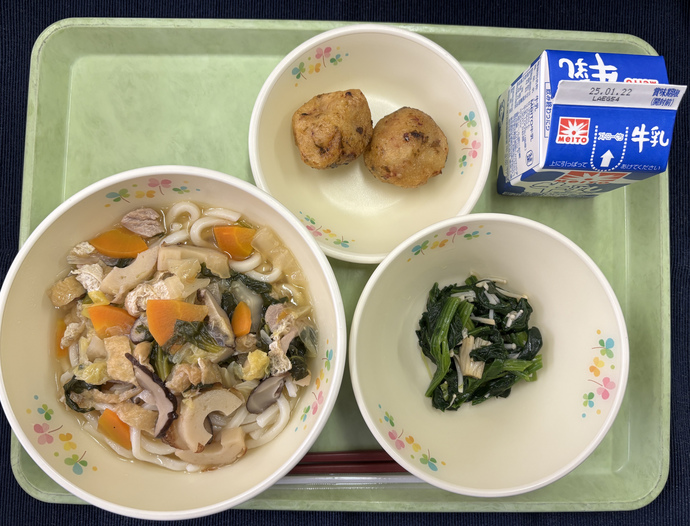

1月15日

牛乳・ちゃんこうどん・青菜の和え物・ポテトたこ揚げ

1月14日

牛乳・手作りピザパン・コーンシチュー・コールスローサラダ

1月10日

牛乳・仙台麩の卵とじ丼・根菜汁・ずんだ餅

正月に飾る「鏡餅」には、その年の神様が宿ると言われ、その神様の力を授かるために、鏡餅を食べる風習がうまれました。鏡餅は縁起の良いものなので「切る・割る」ではなく「開く」という言葉を使います。

宮城県では正月・婚礼・法事・葬儀等、昔から餅を食べる機会が多く、そのためか種類も豊富な地域です。その中でも、ずんだ餅は宮城県の郷土料理として親しまれてきました。ずんだ餅という名前にも諸説あり、(1)甚太(じんた)という農夫が作った、(2)伊達政宗公が陣太刀(じんたち)の柄で枝豆を砕いた、(3)豆を打つ音(ずんだ=豆ん打)…と様々です。

子供たちは食缶を開けるなり、緑色の見た目に衝撃を受けていましたが、「一口は食べてみる!」、「食べてみたらおいしかった!」とチャレンジしてくれた子が多かったです。

1月9日

牛乳・チキンピラフ・ミネストラスープ・フレンチサラダ・みかん寒

1月8日

牛乳・鶏飯・きびなご揚げ・白くま風ミルクプリン

さて、2025年は「鹿児島県献立」から始まりました。1月7日は「七草粥」を食べてお正月の豪華な食事で疲れた胃腸を休める風習があるため、給食でもお腹に優しくて、1年を楽しく始められるような献立にしました。

鹿児島県の奄美群島の郷土料理「鶏飯(けいはん)」は、ごはんの上に具材を乗せ、鶏がらスープをかけて食べます。昔、鹿児島本土から奄美群島にやってくる役人に対して、貴重だった鶏肉を使って、もてなし料理として振る舞われたそうです。このことから、もてなしや祝い事で食べられるようになりました。

また、主菜として登場した「きびなご」は鹿児島県の郷土料理では欠かせない魚です。ししゃもが苦手な子もきびなごは小さくて食べやすいのか、残さず食べてくれました。

そして、デザートのミルクプリンは「白くま」の名前で知られる氷菓子をイメージしています。白くまは、昭和20年代に創業した鹿児島県の老舗飲食店が発祥で、戦後の食糧難が落ち着き、食に楽しみを求めるようになったことを象徴する料理の1つだと言われています。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

清瀬小学校

〒204-0003

東京都清瀬市中里5-741

電話番号:042-493-4311

ファクス番号:042-495-6031