【芝山小学校】令和3年度 校長室より

3月25日

卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。式辞でも述べましたが、コロナ禍での学校生活は大変だったと思いますが、最上級生として一人一人頑張っていたと思います。これからも、常に目標をもって、前向きに、努力を続けてほしいと思います。保護者の皆様におかれましては、6年間の本校の教育活動に、御理解と御協力をいただき、感謝申し上げます。どうもありがとうございました。

以上で、今年度の「校長室より」は終了となります。1年間お読みいただき、ありがとうございました。在校生の保護者の方々、新1年生の保護者の方々、令和4年度も、本校の教育活動にご協力をよろしくお願いいたします。

3月24日

22日(火曜日)、23日(水曜日)に、延期されていた6年生を送る会を行うことができました。22日は、1~5年生の呼びかけ、プレゼント等は、リモートで行いました。6年生の合奏の出し物も、はじめはリモートでと考えていましたが、6年生の子供たちと先生たちが、6年生の演奏を生で聞いてもらいたいという願いを実現させるために、「中庭コンサート」という形で実施しました。22日は、雪のため、リモートでできることまでで終わりました。そして、23日、6年生が中庭で演奏して、1~5年生は密にならないように、教室(一部廊下等)で聞きました。6年生が「彼こそが海賊~パイレーツオブカリビアンより~」を2回演奏してくれました。限られた練習時間でしたが、心に残る演奏でした。6年生の皆さんありがとうございました。

本日は修了式でした。久しぶりに校庭で行いました。私から各学級の代表の皆さんに修了証を渡しました。各学級でも担任の先生から修了証をいただきました。1~5年生の皆さんは、明日から春休みになります。感染症に気を付けて、交通事故等にも気を付けて、健康で安全に過ごしてほしいと思います。明日は卒業式です。6年生の皆さん、あと1日頑張りましょう。

保護者の皆様、1年間本校の教育活動への御理解、御協力に感謝申し上げます。どうもありがとうございました。

3月18日

学年末、いよいよ今年度も残り1週間となりました。オンライン授業期間中、なかなかできなかった取組みを実施しています。3年生は、そろばん教室、郷土博物館見学と実施いたしました。講師の方々に来ていただき、2回にわたって、そろばんの使い方について学びました。郷土博物館にはクラスごとに見学に行きました。教室で清瀬市のことをいろいろと学んできましたが、博物館に行ってみて、昔のくらしの様子が分かる展示がたくさんありました。4年生の学習につながる勉強ができました。

音楽では、1~3年生でみんなは、小金井市観光大使をされている「Everly(エバリー)」というグループの皆さんのコンサートを体育館で学年ごとに聞きました。ピアノと尺八の演奏でみんなの知っている「ディズニーメドレー」「千と千尋の神隠し」等、みんなの知っている曲も織り交ぜて、楽しい時間となりました。

今年度最後の避難訓練も、予告なしで実施しました。今回は、地震、その後給食室より出火を想定した訓練でした。一昨日、東北地方を中心とした大きな地震があったばかりです。雨のため、廊下までの避難でしたが、子供たちは静かに避難することができました。清瀬消防署の方々にもご協力いただき、2年生の煙体験を実施することができました。消防署の皆さん、ありがとうございました。

もうすぐ修了式、そして6年生は卒業式です。感染症に気を付けながら、最後のまとめをしっかりと行っていきます。

3月14日

10日(木曜日)児童集会がありました。今年度は、感染症が拡大により「中止」ではなく、形を変えて「オンライン」で行ってきました。「できない」ではなく「どうしたらできるか」子供と担当で、いろいろと工夫して活動することができました。今年度最後の集会は、リモートステレオコール集会でした。集会委員がある言葉を1人一文字ずつ言います。各学級では、よく耳を澄まして、1人一文字ずつ発する音を組み合わせてある言葉を当てます。何問正解することができたでしょうか。集会委員会の皆さんありがとうございました。

11日(金曜日)は5年生の木工教室でした。市内の建具店の新井長治さんが講師です。昨年度はできませんでしたが、このところは、毎年お世話になっているそうです。一人分の本棚組立キッドを54人分用意してくださいました。パーツの角と角を合わせて丁寧にくぎを打っていきます。私も事前に、組立させていただきました。子供たちも喜んでいましたが、新井さんも子供たちの喜ぶ姿を見て、大変うれしそうでした。学校と地域の方のつながりがある、芝山小学校は素敵だと思いました。

11日(金曜日)はクラブ活動の最後でした。やはり、感染症対策、また3年生へのクラブ紹介、ということで、今回は学年を交えず、6年のみで、クラブ紹介について考えました。それぞれ、思うような活動はできませんでしたが、在校生、特に3年生にクラブ活動の楽しさを伝えようと、6年生ががんばってくれました。仕上がったVTRは後日3年生に見せ、新年度のクラブ活動選びの参考にしていきます。

だいぶ春らしい陽気が続いています。感染症に気を付けながらあと2週間過ごしていきます。

3月7日

まん延防止等重点措置期間が延長となりました。引き続き感染症拡大防止に努めながら、教育活動を行って参ります。

先週は代表委員会の子供たちが中心となって、挨拶週間、募金活動が行われました。私も、朝昇降口に立って挨拶をしていますが、代表委員の子供たちが加わると、挨拶もさらに活発になります。また、今回は、募金活動も兼ねて行われています。集められたお金は、日本財団「災害復興支援特別基金(新型コロナウイルス緊急支援)」を通じて、新型コロナウイルス対策で活躍する医療関係の方々等に届けられる予定です。少しでもコロナウイルス感染症で頑張っている人たちの役に立ててほしいと思います。

さて、今日は、校旗の引き継ぎの日です。今まで6年生が毎日、校旗を校庭に掲げてくれていました。いつから6年生が校旗を掲げていたかは分かりません。しかし、芝山小学校では、6年生が毎朝掲げていて、この時期に引継ぎを行います。校旗は、学校の大切なシンボルです。少し色はくすんできましたが、反対にそれだけ歴史の重みを感じます。これからは今の5年生がその仕事を引き継いでいきます。そして、その先もずっと受け継がれていきます。6年生の皆さん、今までありがとうございました。1~5年生の皆さんは、6年生や今まで卒業していった皆さんが代々受け継いできたこの校旗をこれからもずっと大切にしていってほしいと思います。

以前、全校朝会で「子供輝く@TOKYO」の取組で、「子供川柳」を募集すること(校長室より9月6日参照)、また、子供川柳「見つめよう、今と未来のわたしたち」に応募したこと(校長室より12月13日)の記事を掲載いたしました。

この度、東京都教育委員会のホームページ内に芝山小学校の子供たちが応募した作品が掲載されました、という通知が届きました。「東京都教育委員会 子供川柳 「見つめよう、今と未来のわたしたち」で、芝山小学校の子供たちの64作品を見ることができます。また、この件に関して、保護者、地域の皆様に「子供たちがつくった川柳の感想やメッセージを募集しています」という案内が届きましたので、添付いたします。もしよろしければ、自分のお子さんの作品、お友達の作品、問いませんので、フォームにしたがって、感想やメッセージをいただけると嬉しいです。学校からのお知らせ内にも添付の資料があります。よろしくお願いいいたします。

2月28日

早いもので、今日で2月も終わりです。24日(木曜日)に、プロなわとびプレーヤーの生山ヒジキさんによる「なわとび教室」がありました。今回は4年生、2年生の指導をしていただきました。4年生では二重跳び、2年生は交差跳びを中心に指導していただきました。二重跳びや交差跳びにつながる準備運動、それぞれの跳び方のポイント等を具体的に話していただき、クラスごとに広がって元気に跳んでいました。すぐに跳べた、とはいきませんが、その後の休み時間は、縄跳びをしていた子供たちがたくさんいました。今回の指導をきっかけに縄跳びを頑張る子供たちが増えるといいです。生山さんの話によると、東京都の小学校の子供たち一人1回ずつ、188人が二重跳びを連続で跳んだ記録がギネスブックに認定されているそうです。芝山小学校のおよそ半分くらいの人が二重跳びを1回ずつ連続で跳べると記録を越えられます。

26日(土曜日)は、久しぶりの土曜授業でした。保護者の参観は行いませんでしたが、道徳授業地区公開講座ということで、各学級道徳の授業を行いました。後日、道徳の授業についてはホームページ上に公開したいと思います。

本日は、避難訓練でした。今回は、事前予告なしということで実施いたしました。まもなく、3月11日ですが、震災は突然に起こります。ちょうど28日の授業では、5年生が東日本大震災で、奇跡的に残った1本松の話をしていました。また、先日も熊谷の河川敷で6時間以上、約60haにも及ぶ火災がありました。まだまだ空気が乾燥していて火事が起きると長い時間燃え続けます。火事にも気を付けたいものです。

今の学年も残り3週間と少しです。1日1日を大切にしていきましょう。

2月21日

今日から「対面による授業」が再開しました。先週もお伝えしましたが、今まで以上に感染症に気を付けながら学校生活を送ってまいりたいと思います。久しぶりの学校生活のはじめに、全校朝会(オンライン)で以下の話をしました。

児童の皆さんおはようございます。3週間のオンライン授業を終え、また、皆さんの声が聞こえるようになりました。とても嬉しく思います。私は、オンライン授業でも、たまに皆さんのクラスの様子を見ていました。ずっと画面越しでの授業は大変だったと思いますが、よく頑張っていたと思います。

今日は「感染症に気を付けて生活しよう」という話をします。

今日から皆さんと教室での授業が再開しましたが、新型コロナウイルス感染症がおさまったわけではありません。感染症を広げないようにするためには、お家の方々にもお願いしていますが、学校にウイルスを持ち込まない、学校から持って帰らないことが大切です。今も手洗い、マスク、ソーシャルディスタンスを守って生活していると思います。ぜひ、もう一度、今の手洗いは大丈夫か、マスクは鼻まで隠れているか、ソーシャルディスタンスをとれているか確認してみてください。 今も、お家からオンラインで授業に参加している友達もいます。学校からのお手紙でもお願いしましたが、しばらくの間、毎日タブレット端末を持ち帰ります。少しでも熱が高かったり、のどが痛かったりしたら、オンライン授業に切り替えることができます。皆さんで感染症に気を付けて生活していきましょう。

3週間のオンライン授業期間がありましたので、2月も後半です。2月は、6月、11月に続いて3回目の「ふれあい月間」です。何度かお話していますが、「いじめは許しません。」という話をしていますね。2月は、あと1週間で終わってしまうので、今回は、3月までふれあい月間として、取り組んでいきます。私の願いは、皆さんが友達と仲よく、毎日元気に学校に通ってきてほしいということです。

3学期も残り、1か月と少しです。4月から6年生は中学生に、1~5年生も1つずつ進級します。先生たちは、感染症に気を付けながら、残りの期間で大切なことをたくさんお話していきます。皆さんも、しっかりと今の学年の生活と学習のまとめをしていきましょう。今日は、「感染症に気を付けて生活しよう」という話をしました。

本日、学校だより(今後の予定(2月21日~3月4日)とお知らせについて)を配布させていただきました。まだまだ、感染状況によって、予定の変更もあるかもしれません。その場合には、メール配信等でお知らせして参ります。御理解、御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

2月18日

全面オンライン授業から3週間が経ちました。今週も子供たちはオンライン授業で頑張っていました。そして、ようやく、21日(月曜日)から学校が再開します。なかなか先生や友達にも会えず、我慢していた子供たちも大勢いたことと思います。休み時間に友達と遊べること、黙食ですが給食が食べられること等、今までできていたことができなくなる時間でしたが、今まで当たり前にできていたことの大切さにも気付けたかもしれません。3学期も残された期間は1か月と少しですが、1日1日を大切にしていきたいと思います。

保護者の皆様に、まずは、御礼です。学校再開に際しての調査回答にご協力をいただき、ありがとうございました。2月14日(月曜日)のホームページ「学校からのお知らせ」にも掲載しましたが、「対面による授業」の再開につきまして、感染症対策を徹底して参りたいと思います。以下2点について、御理解と御協力をお願いいたします。

1 今の現状では、感染症にかからない、感染症を防ぐ100%の対応というのは厳しい状況です。それでも、学校内での感染を防ぐには、今まで以上に、ウイルスを学校に持ち込まない、学校から持ち帰らないことが大切です。本人だけでなく、ご家族を含めて体調不調・発熱、PCR検査(抗原検査)を受診された場合等、お電話にて学校まで連絡をください。そして、できる限り登校を控えていただくようにお願いいいたします。

2 いつ、誰が、感染症にかかるか分からない、あるいは家族内で不調の方が出るか分からない等で、突然登校できなくなる可能性があります。そこで、しばらくの間、タブレット端末については、毎日持ち帰りするようにいたします。お持ち帰りになりましたら、毎日タブレット端末の充電をして学校に持ってくるようにお願いいいたします。

2月10日

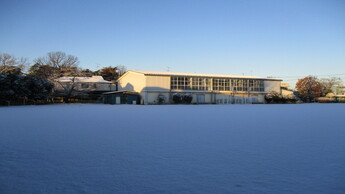

今日は約1か月ぶりの東京での積雪を観測、校庭もすっかり雪景色となりました。雪景色、といえば、お隣中国では、北京オリンピックが行われており、夏の東京大会同様、氷上、雪上で熱い戦いが繰り広げられています。新型コロナウイルス感染症拡大の中の大会ですが、選手たちには、練習の成果を十分に発揮してほしいと願っています。

全面オンライン授業から2週間が経ちました。今週も子供たちはオンライン授業で頑張っていました。各教員も、画像、動画等を活用したり、担任とぬいぐるみの掛け合いを混ぜたり、子供たちのために工夫して授業に取り組んでいます。タブレット端末に向かって長時間授業を行っていると、大人だけでなく、子供も目が疲れます。先週も見かけましたが、体を動かしている学級もあります。

全面オンライン授業が1週間延長されたことに伴い、資料配布日を設定させていただきました。今日がその日でしたが、本日雪の予報が出ていたため、14日(月曜日)にも設定させていただきました。あと1週間オンライン授業が続きますが、新しく配布された資料等も使って、頑張ってほしいと思います。

14日(月曜日)は新1年生入学事務手続き日です。本当は、説明会を行い、新入生の保護者の方々に対して、入学式のことや小学校生活について、現1年担任、養護教諭、栄養士から話をする予定でした。しかし、昨今の感染状況を鑑み、資料配布といくつか確認させていただく新1年生入学事務手続き日として、実施することにいたしました。学校ホームページ「令和4年度入学の方へ」内に、内容等書かれていますので、関係の方はご確認いただければと思います。特に、初めて入学される方はご質問等があると思います。また、健康面での相談、食物アレルギーでの相談のある方もいるかと思います。体育館内には相談を受ける係の職員がいますので、お気軽にお声を掛けていただければと思います。受付は13時30分~15時15分ですので、その時間内であれば、いつご来校いただいても大丈夫です。どの時間帯が混雑するかは分かりませんが、うまく分散できればと思っています。

暦の上では春、とはいえ、まだまだ寒い季節は続きます。引き続きオンライン授業につきまして、御理解と御協力をお願いいいたします。

2月4日

全面オンライン授業から1週間が経ちました。昨日は節分の日、豆まきをした御家庭もあるでしょうか。そして、今日は暦の上では立春、春です。2月の学校だよりの巻頭言は副校長が担当いたしました。

学校だよりの巻頭言には次のようにあります。「今、芝山小の校庭に立つ桜の木は、春にたくさんの花を咲かせるために、寒さに負けず努力している姿を見せてくれている。子供たちには、そんな桜の木の姿から、見えないところでの美しさを見抜き、ぱっと表面だけでは華やかな美しさが見えなくても、陰で一生懸命努力することの美しさに気付いてほしい。4月から、一人一人が素敵な中学生や次の学年になるには、桜の木のように栄養を身体の中にため込み、頑張る時期が必要であり、それが今の時期である。そして、その姿はとても美しい。」とあります。

本来なら、学校に登校して、各学級で授業を受け、休み時間は友達と遊び、黙食ではありますが、みんなで給食を食べたいところです。しかし、今は仕方ありません。私も、各学級のオンライン授業の様子を拝見しています。子供たちは本当によく頑張っていると思います。中学生や次の学年に向けて、その力をためているのだと思います。午前中だけでも、集中力を持続させるのはとても大変なことだと思います。ぜひ、お子様の頑張りを労ってあげてください。

各教員も、映像を交えたり、少し体を動かしたりする等、工夫をしながら授業に取り組んでいます。今日の終わりも、担任が「また、来週元気に会いましょう。」とあいさつすると「先生、さようなら。」と笑顔で挨拶をしている子供たちの顔が見られました。一週間のオンライン授業はとても疲れたと思います。明日明後日休みの日は、感染に気を付けながら、タブレット端末から離れて目を休め、体を動かす等、気分転換を図っていただければと思います。

ところで、依然として、東京都、全国の新規感染者は高い水準で推移しています。また、本市でも、多くの感染者及び濃厚接触者が出ている状況を受け、さらに対策を続けていく必要があるとして、昨日、清瀬市教育委員会として、2月18日(金曜日)までの「オンライン授業」の延長について決定いたしました。それを受け、本日、学校ホームページ「学校からのお知らせ」内に、「更なる感染症対策等のための「全面オンライン授業」の重点実施の延長について」を掲載いたしました。詳しくは、そちらをご覧ください。

もうしばらく、オンライン授業が続きますが、御理解と御協力をお願いいいたします。

1月31日

本日から、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、その対応として、市内全小中学校で全面オンライン授業が始まりました。学校で授業を受ける子供たちや給食を食べる子供たちもいましたが、大半はそれぞれのご家庭で授業を受けていただきました。

先週28日(金曜日)帰りには、昇降口で子供たちを見送っていたら、「校長先生、また元気に会いましょう。」と子供に声を掛けられ、こちらが元気をもらいました。

明日以降も、オンライン授業は続きます。子供たちや、保護者の皆様には、ご不便をおかけいたしますが、本校教職員もできる限りのことをしようと教職員一丸となって一生懸命取り組んでいます。本校の取組や各家庭、各業界の方々のご努力が、やがて成果として目に見える日が来ることを信じて、これからも共に頑張っていきましょう。

1月26日

久しぶりの「校長室より」です。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、様々な行事が中止や延長されており、学校生活に大きく影響しています。

それぞれの学年で書初めの席書会を行いました。2学期、そして冬休みに頑張ってきた成果を発揮していました。本来でしたら、保護者の方々にもご覧いただきたかったのですが、今年度は、子供同士の鑑賞のみとさせていただきます。また、清瀬市役所で開催予定だった、清瀬市児童作品展も中止となりました。展示される予定だった作品について、子供たちが見られるように昇降口に展示しています。

12日(水曜日)6年生の薬物乱用防止教室を行いました。講師は明治薬科大学の宮沢伸介先生です。薬は、本来「くさかんむり」と「楽」に分けられていることから、植物の力で体を楽にするものですが、法律に反した薬物があることを学びました。そして、薬物を使用すると体がボロボロになってしまうことや薬物を使用するよう誘われても絶対に断ること等、スライドを見せていただきながら多くのことを学びました。6年生にとって大切なことを学んだ1時間でした。

14日(金曜日)5年生の社会科見学でした。見学場所は埼玉県の川の博物館と明治なるほどファクトリー坂戸です。昨年度は社会科見学に行けていませんでした。改めて、4年生の時に学習した私たちの生活に欠かせない水について、川の博物館で、水がどのように運ばれてきているかを学ぶことができました。明治なるほどファクトリーでは、社会で学習している私たちの生活と工業生産について学ぶことができました。今は様々なものが機械化されていますが、やはり一つの製品を作るには作る人たちの思いがあります。5年生にとって社会で学習したものを実際に見ることができて、有意義な時間を過ごすことができました。

本日「更なる感染症対策等のための「全面オンライン授業」の実施について」のお手紙を配布いたしました。本ホームページ「学校からのお知らせ」内にも掲載されています。

学校では、オンライン授業の実施に向けて、様々なことを準備しております。学校での受け入れ体制づくり、また、給食の食数を確定させる必要がありますので、27日のご提出にご協力ください。(なお、お休みされている方につきましては、各担任より参加調査票について電話にて聞き取りさせていただきますので、ホームページにて予めご確認しておいていただきますようにお願いいいたします。)

今回の「全面オンライン授業」では、子供同士、子供と教員のつながりを通して、生活リズムを崩さず、学びを継続していきます。様々な業種の方々が、感染対策、感染者減少に向けて努力されています。本校での取組みをはじめ、様々な取組みの積み重ねが、東京都、全国での感染者減少という大きな成果につながると信じております。今回の「更なる感染症対策等のための「全面オンライン授業」の重点実施について」ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

1月7日

2022年がスタートいたしました。今年もよろしくお願いいいたします。新型コロナウイルス感染症のオミクロン株の感染者が増えてきています。手洗い、マスク、ソーシャルディスタンス等、今まで気を付けてきたことを続けて行っていきます。

1月7日は始業式でした。始業式では、以下のような話をしました。

児童の皆さん、おはようございます。

昨日は東京も久しぶりの大雪となり、心配いたしましたが、3学期が始まり、また、皆さんの元気な声が聞こえるようになりました。嬉しいことです。皆さん、冬休みは楽しく過ごせましたか。家族の皆さんと少しはゆっくり過ごせたでしょうか。中には、大掃除をしたり、親戚の方々に新年の挨拶をした人もいるかもしれません。

さて、今日の学校だよりには「3学期は0学期」という話をお家の方向けに書いています。よく「3学期は0学期」と言われることがあります。「1年生の3学期は2年生の0学期」「6年生の3学期は中学校1年生の0学期」このような言い方です。どの学期も大切な意味があります。そのうちで最も短い3学期ですが、1つはまとめの学期であること、もう1つは次年度への助走期間の学期の意味があります。まず、まとめの学期としてです。1、2学期、たくさんの学習をしてきました。ひょっとしたら少し苦手な勉強もあったかもしれません。しかし、苦手な学習も、その学年で確実に身に付ける。そのことが勉強を苦手にしないポイントです。そして、次年度への助走期間としてです。助走期間とは少しずつ慣れていく時間のことです。4月になると、皆さんは一つ学年が上がります。6年生は中学生になります。期待もありますが、不安な気持ちもあるかもしれません。次回の全校朝会に詳しくお話しますが、不安な気持ちは、だれか大人の人に相談してみるとよいかもしれません。新しい学年をイメージして、少しずつ前向きな気持ちで4月を迎えたいですね。

最後に2つお話します。1つは新型コロナウイルス感染症についてです。感染者が増えてきました。今まで同様、手洗い、マスク着用、ソーシャルディスタンス等、気を付けて行きましょう。もう1つは、1、2学期のはじめにも話したのですが、繰り返し言います。学校はいろいろなことがあります。いいことや楽しいこともたくさんあります。もしかしたら、いやなこともあるかもしれません。学校だけでなく学校から帰った後でも、いろいろなことがあると思います。特に、学期のはじめは、いつもは大丈夫なことも、悩むことがあります。芝山小学校の先生や主事さんは、皆さんを、とても大切に思っています。心配なことがあったら力になります。どんなことでも、先生や主事さんに相談をしてください。そして先生方、主事さん方は、いじめは絶対に許しません。このことを皆さんに伝えます。今学期も、いいことがたくさんある学校生活を始めましょう。お話を終わります。

本日は、各学級でキャリアパストートを書いたり、係を決めたりして、早速に国語や算数、専科の授業も含めて学習もスタートしました。4時間目は、集団下校で地区ごとに安全に下校いたしました。

今学期もどうぞよろしくお願いいいたします。

12月24日

今週は、今年最後の1週間です。今週は学期のまとめ、芝小交流会1・6年、2・5年は芝小交流会として校庭で楽しい一時を過ごしました。3年生は、学年合同でドッジボール大会、また、4年生は総合的な学習の時間のまとめで「つなげよう手と心」の発表会を行いました。それぞれ、学年または2学年合同で充実した時間を過ごすことができました。

21日(火曜日)は今年最後の給食でした。メニューは手作りチーズパン、ポークシチュー、コーンサラダ、アセロラかんです。詳しくは、別途本日掲載の給食室通信をご覧いただきたいと思いますが、本校の栄養職員が、手作りのパンに初挑戦いたしました。清瀬市で手作りパンが提供されるのは初めてのことだそうで、当日は市の職員の方も来てくださいました。食レポはあまり上手ではないのですが、…まず、手に持ってみると見た目以上にずっしりと重みがあります。食べてみると、パンはふんわり、チーズの風味が香ります。今年最後の給食、ぜひお子様に「どうだった?」と聞いてみてください。これからも手作りパンが提供されことを期待しています。手作りパンに挑戦していただいた、栄養職員、給食室の皆さんに感謝いたします。そして、1年間安全、おいしい給食を提供していただいてありがとうございました。

終業式は校長室からオンラインで行いました。話の内容は以下の通りです。

児童の皆さん、おはようございます。今日は、全校の皆さんが使いっているタブレットを使って、終業式を行います。

8月26日からスタートした2学期が今日で終了します。9月中は、緊急事態宣言中ではありましたが、5・6年生の宿泊行事が行われました。9月の終わりに、緊急事態宣言が解除され、ふれあい運動会や展覧会が開催されました。また、遠足や社会科見学等の校外での学習や、校内でも集会活動や2学年ごとに芝小交流会等も行われました。普段の学習でも、タブレットを使った学習や2~3人程度のグループ活動も少しずつ増えてきましたね。

今日は、2学期のまとめとして通知表、めぶきを担任の先生からいただきます。今回は、2学期頑張ったことやここを頑張ってほしい、といったことについて、所見、といって先生たちからの言葉が書かれています。基本的にはお家の方向けですから、漢字も多く使われていますから、読めない字もあるかもしれません。しかし、通知表をいただくときに、担任の先生から「ここを頑張りました。」「3学期はここを頑張りましょう。」といったことを聞くと思います。皆さんも、自分で、頑張ったこと、3学期に向けて頑張りたいことをふり返ってみてください。

これから冬休みになります。きっとお家によっていろいろな過ごし方があると思います。年末には家族みんなで大掃除、お正月に親戚の人と会って挨拶をする人もいるかもしれません。お休みを利用して、久しぶりに、遠くに出掛ける人もいるかもしれません。このところ少しずつですが、新型コロナウイルス感染症の感染者が増えてきているのが気になります。手洗い、マスク、ソーシャルディスタンス等、今まで気を付けてきたことを続けて行ってください。

1学期の終業式の日にもお話したお願いです。交通事故にあわないようにしてください。不審者が出そうな時間、場所に行かないようにしてください。困ったことがあったら、近くの大人に人に相談してください。学校以外にも相談できるように、以前プリントも配られたと思います。1月7日、3学期始業式に皆さんで元気に会いましょう。校長先生の話を終わります。

子供たちにも話したように、新型コロナウイルス感染症の感染者が少しずつ増えているのが気になりますが、健康に気を付けて安全な冬休みをお過ごしいただければと思います。2021年、本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、どうもありがとうございました。よい年をお迎えください。

12月17日

2学期の登校日数も残りが少なくなってきました。

15日(水曜日)は、6年生でNPO法人ウィズアイの皆様による赤ちゃんのチカラプロジェクトの授業がありました。コロナ禍で昨年度は行えませんでしたが、今年度はやり方を工夫して実施していただきました。

1時間目は、わたしたちの心と体の成長について、改めて学びました。子供たちは、生命が誕生することの不思議さ、生命尊重の大切さを実感したことと思います。

2時間目は、赤ちゃんを育てている保護者の方へのインタビュー、赤ちゃんをだっこする体験を行い、そして、赤ちゃんの成長の様子を写真と動画を見せていただきました。

例年なら実際に赤ちゃんを連れてきていただき、赤ちゃんを育てている保護者の方へ直接インタビューをするのですが、今回はオンラインで保護者の方へインタビューを行いました。また、赤ちゃんをだっこする体験も本物の赤ちゃんをだっこするのではなく、今回は実際の赤ちゃんと同じ大きさ、重さの人形をだっこする体験を行いました。

子供たちからは次のような質問があり、保護者の方々が子供たちの質問に丁寧に答えてくださいました。

Q 子育てをしていて大変なことはどんなことですか?

A 赤ちゃんは時間が決まっていません。夜中でも泣きます。

Qはじめて赤ちゃんのお世話をした時の気持ちはどうでしたか?

A生まれてきてくれてありがとう、という気持ちです。

Qぼくは小さい時けがをしたのですが、赤ちゃんがけがをしないように気を付けていることはどんなことですか?

A上の子がいるので、レゴを飲み込まないように、遊ぶところと分けています。赤ちゃんから目を離さないようにしています。

オンラインではありましたが、子育ての楽しさや努力の様子がよく伝わってきました。オンライン、人形を使っての初めての試みだった今回の赤ちゃんプロジェクト。直接赤ちゃんに触れ合うことができませんでしたが、この時間の学習を通して子供たちは自分や他者を大切にすることの重要性を十分に理解できました。今回、子供たちのために様々な工夫をしてご指導いただいた、ウィズアイの皆様、本当にありがとうございました。

15日(水曜日)の午後は避難訓練がありました。今回は火災を想定しての訓練です。北風が強まると校庭での避難では危険なことがある、という想定のもと、線路をくぐって、中央公園まで避難する訓練を行いました。子供たちは、教員の指示を聞き、静かに訓練を行っていました。子供たちにも話しましたが、これからの時期、空気も乾燥してくるので、火災が起きると大変です。火災を起こさないようにすることが大切です。

16日(木曜日)5年生、音楽鑑賞教室がありました。音楽鑑賞教室も昨年度実施できなかった行事の一つです。今年は、東京室内管弦楽団の皆さんが演奏してくださいました。皆さんよくご存じの「ベートーベン作曲 交響曲第5番「運命」」や歌は歌えませんでしたが、子供たちも知っている「ビリーブ」等の演奏があり、弦楽器、木・金管楽器、打楽器の紹介もあり、1時間があっという間でした。画面越しに見る音楽とは違って、生の演奏は迫力があると改めて感じました。

12月13日

2学期も残りわずかとなってきました。

教室を回ると、各学年の廊下には、1年生と6年生、2年生と5年生、3年生と4年生が、それぞれに展覧会を見て、お互いの学年へ書いたメッセージが掲示されています。異学年の友達の作品のよいところを認め合うことができていて、お互いに励まされます。

3年生の教室では、総合的な学習の時間「食べ物博士になろう」のまとめの発表会を行っていました。お米、いも、果物等が様々な変化をして私たちのくらしを支えていることが分かりました。「食育」は生きていくうえで大切な学習です。子供たちが自分たちの発表をして、友達の発表を聞いて、今まで以上に食に関心をもってくれたことと思います。

5年生の教室では、落語をクラスの友達に披露してくれました。題材は「まんじゅうこわい」です。ご存知の方も多いと思いますが、「まんじゅうこわい」と言いながら、相手からお饅頭をいただいてしまうというお話です。お友達と掛け合いながら、上手に披露してくれました。

各学級とも、学習、生活のまとめを行っています。

2学期のはじめの全校朝会で、『子供輝く@TOKYO』について話をしましたが、改めて、子供川柳「見つめよう、今と未来のわたしたち」の募集についての通知が届きました。子供たちに、コロナ禍での思い、気付き、ポストコロナで実現したい夢や希望に関する川柳を募集しています。応募締切は明日です。子供たちから提出されたものは、そのまま教育委員会に送ります。どのように公開されていくかは分かりませんが、私たち大人が子供の声に耳を傾け、その思いを知ることができるようになると思います。学校でも、何らかの形で見えるように公開したいと考えています。

12月6日

今年最後の全校朝会、以下の話をしました。

児童の皆さんおはようございます。令和3年(2021年)も残すところ1か月となりました。皆さんは、各クラスで、生活のまとめ、学習のまとめをしているところだと思います。

今日は「今年の漢字」について話します。12月12日(いい字一字)の「漢字の日」に、日本漢字能力検定協会が、今年1年を振り返って、漢字1文字を募集しています。昨年度は、コロナの影響でしょう。『密』という漢字が選ばれました。今年は、どんな漢字が選ばれるでしょうか。私が選ぶ今年の漢字は『輪』です。53年ぶりに東京でオリンピックが開かれたということで『五輪』の『輪(りん)』です。コロナ禍で行われたオリンピック・パラリンピックでしたが、たくさんの感動をいただきました。しかし、それ以外にも理由があります。『輪(りん)』の他に『輪(わ)』とも読みます。昨年は、コロナの影響で、授業中にお友達と話すことも限られていました。今は、マスクを着用したままですが、少しずつ、2人組、3人組『輪(わ)』になって話し合うことができてきています。この後、さらに給食の時も、以前のように『輪(わ)』になって(グループになって)食べられたらいいなと思います。そんな希望を込めて『輪(わ、りん)』にしました。

皆さんは今年を漢字一字で表すと何を選びますか。1年生だと「学」「早」「大」。2年生だと「活」「元」「友」。3年生だと「幸」「和」「遊」。4年生だと「愛」「希」「努」。5年生だと「謝」「豊」「夢」。6年生だと「誠」「尊」「優」等あります。クラスでも、今年の漢字について話し合ってみるのもいいですね。

令和3年、2学期の生活、学習のまとめをしっかりして、新しい年を迎えましょう。今日は、「今年の漢字」についてお話しました。

先週は、6年生と過ごす時間が多くありました。

1日(水曜日)は社会科見学でした。見学場所は江戸東京博物館と国会議事堂でした。朝は道路が渋滞していて予定より遅れて江戸東京博物館に到着しました。他の学校の見学者も大勢の中、入場するとまず目に飛び込んでくるのが日本橋を再現したものです。江戸時代の頃の大名かごに乗ってみたり、明治から昭和にかけての生活の様子について見学したりしました。もっと時間があればゆっくり見学してみたいと思いました。その後、国会議事堂へ移動しました。国会議事堂では、芝山小学校の他は1校のみ、ゆったりと本会議場の説明を聞きながら見学したり、天皇陛下の御休所や中央広間を見学したりすることができました。国会議事堂見学後には「ここが家だったら迷子になってしまう。」とその大きさに驚いている子供がいました。昼食は、江戸東京博物館見学後から国会議事堂見学後へ変更して、憲政記念館前の広場でいただきました。

2日(木曜日)は劇団四季「こころの劇場『はじまりの樹の神話~こそあどの森の物語』」のビデオ視聴をいたしました。例年なら、劇団四季が本物の劇場に招待していただき、劇を見せていただいているところですが、コロナ禍のため、子供たちのためにと動画配信を特別に行っていただきました。劇団四季からのご案内にも「劇場で生の舞台の感動をお届けすることは叶いませんが、本年度の「こころの劇場」にご来場いただく予定だった清瀬市の児童の皆さまに、動画配信の形式で作品をお届けさせていただきます。動画ではございますが、人との関わり・友情の大切さ等、作品に込められたメッセージを、コロナ禍で見失われがちな今こそ、子どもたちに届けたいと考えています。」とメッセージをいただいています。

お話は、木々が生い茂る森の中。家で本を読むのが好きな少年・スキッパーは、自分一人の時間を楽しんで暮らしていました。ある夜、しっぽが光る不思議なホタルギツネに頼まれ、巨大な樹にリュウのいけにえとして縛りつけられた少女・ハシバミを助けることに。大昔から来たというハシバミは森の住人たちと楽しい日々を送りますが、ある日スキッパーに「私は村に戻らなければならない」と告げます。「過去に戻り、逃げずに戦いたい」というハシバミに対して、反対する住人たち。その時スキッパーは――。…ぜひ、お子様とどんな話だったか聞いてみてください。

1日(水曜日)2年生のブックトークがありました。清瀬市内の図書館の方がさまざまな手法で本の紹介をしてくれました。まず紙芝居で図書館の利用を教えていただき、次にブックトークでテーマに沿った本を紹介していただきました。その後に本を見ずに話す「語り」が始まり、子供たちは語りに耳を傾け、本の世界に引き込まれていきました。最後に、子供たちは紹介された本や、点字のある本、ページのない本、布の本などを実際に手に取って読書を楽しみました。「こんな本があるなんて、始めて知った。」「読んでもらったホットケーキを借りに行きたい。」などの感想が出て、子供たちの本の世界がさらに広がりました。

2学期も残り3週間となりました。寒さに負けず、元気に登校してほしいと思います。

11月29日

明後日からは12月、師走です。2021年もあと1か月となります。1年間のまとめをする時期となりました。

先週は、振替休業日、祝日(勤労感謝の日)があり、学校に登校する日は3日間と短かったです。24日(水曜日)は展覧会の片付けをしました。準備の段階では、6年生がパネルや机等を準備してくれました。片付けは5年生が行ってくれました。5年生も協力して、てきぱきと片付けをしてくれました。5年生、6年生にとっては最後の展覧会、子供学芸員や準備片付けで大活躍でした。

25日(木曜日)4年生の社会科見学でした。見学場所は、羽村市立郷土博物館、玉川上水取水堰です。社会科の授業では、江戸時代初期に江戸の人口急増に伴って、水不足解消のために、玉川兄弟が玉川上水を作ったことについて学習しています。羽村から新宿までの43kmの入り口、多摩川から玉川上水へ水が送られるところを実際に見学してきました。私は、午後に用事があったので、今回は副校長が引率いたしました。4年生担任に聞いたところ、子供たちからは「授業で学習した玉川上水や玉川兄弟の像を見ることができてよかった」等の感想があったと聞きました。

芝山小学校では、言語活動の充実を目指して、各学級等で、読書活動や音読活動、俳句教室等に取り組んでいます。その一環として、同じ25日(木曜日)6年生がフジテレビアナウンサー(海老原優香アナウンサー、大川立樹アナウンサー)による言葉の授業『あなせん』を実施いたしました。授業では、自己紹介から始まって、前半では、相手に伝わる話し方について、ポイントをお話しいただきました。ポイントとして、1.伝わる声で話すこと、姿勢や発声が大事であること 2.季節、場所、数字等、イメージしやすいように詳しく伝えること 3.目線や身振りをつける等表現の工夫をすること 等を伺いました。

後半は、2人1組で、相手のことを知るために、取材しまとめる取り組みを行いました。相手の「好きなスポーツ」「好きなアニメ」「好きな食べ物」等のテーマを自分たちで決めて、友達にインタビューをしました。発表の時には、緊張しながらもインタビュー(取材)したことについて、好きな理由を話したり、相手に共感したり、みんな頑張って発表していました。

私も、お二人のアナウンサーに取材させていただきましたが、大川立樹アナウンサーは学生時代に野球部所属、140km/h超の速球を投げるピッチャーをやっていたそうです。また、海老原優香アナウンサーは、お話をしている中で、20年ほど前に私が勤務していた小学校に入学、担任していた学年とは違いましたが、2年間同じ校舎で過ごしていたことが分かりました。「昔、こんな行事がありましたね。」「私は○○先生にお世話になりました。」とお話をすることができました。

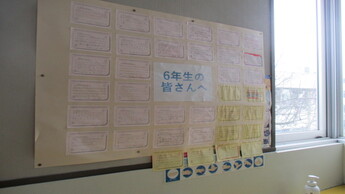

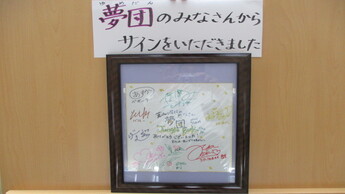

授業が終わった後も、子供たちは2人のアナウンサーに興味津々、いろいろと話し掛けている子供たちが大勢いました。帰りには「芝山小の皆さんへ」、ということで色紙を書いていただきました。昇降口におかせていただきます。海老原優香アナウンサー、大川立樹アナウンサーの他、準備・進行等では、フジテレビの木幡美子様、安孫子信明様にもご協力いただきました。お世話になりました4名の皆様に改めてお礼申し上げます。どうもありがとうございました。

先週は3年2組の授業参観をしました。

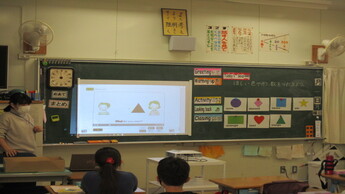

3年2組では、理科「物の重さを比べよう」の学習を行っていました。各グループで初めに粘土の重さを図ります。粘土を平らな形に変えたら重さはどうなるか。細かく分けてみたら重さはどうなるか。みんな予想を立てて、タブレットに入力します。実際に形を変えてみて重さを比べてみたらどうなったでしょう。それぞれのグループの代表者が数字を入力していきます。すると、前のモニター画面に映し出されるので、実験の結果がみんなで確認できます。結果は、「変わらない」というグループと「軽くなった」というグループがありました。多少の誤差が出てきてしまいましたが、…次回もう一度確かめてみることにしました。タブレットに入力した数字や言葉が、みんなですぐに共有することができました。

11月20日

18日(木曜日)から20日(土曜日)まで展覧会が行われました。1学期から作品づくりに取り組み、体育館が素敵な美術館へと変身しました。子供たちは密を避けながら、学年、学級ごとに鑑賞の時間を設けました。子供たちには、自分の作品を肯定的に受け止めてほしいと思いますし、また友達の作品の良さを感じ取ってくれていたらと思います。3日間多くの保護者の方々等にご来校いただきました。また、本日の午前中は、5・6年生の子供たちが、子供学芸員として、保護者の方々や清水前校長先生をはじめ昨年度までにいらした先生たちに作品の解説をしてくれました。子供たちは緊張したと思いますが、最後までよく頑張りました。ご来校いただいた保護者の皆様、地域の皆様、ご来賓の皆様、お忙しい中展覧会にお越しいただき、誠にありがとうございました。

先週は、地震その後給食室より火災が発生したという想定のもと、避難訓練を行いました。今回の訓練では、清瀬消防署の方々にもお越しいただき、5・6年生が消火器訓練を体験しました。なかなか消火器を使うことはないかもしれませんが、使い方を知っているのと知らないのでは違います。いざという時に落ち着いて行動できるとよいと思います。本日も午前中に地震がありましたが、地震に備えたり、これからの乾燥する季節、誤って火事を起こしたりしないことが大切です。

さて、先週は2年1組、きらりの授業参観をしました。

2年1組では、かけ算の学習を行っていました。めあては、「九九を使って考えよう」です。前半は、提示された絵(チョコレート)の数を数えます。不規則に並んでいるので、いくつのまとまりがいくつ(場合によっては一つの式に表せないものもあります。)子供たちは何通りのやり方も考えていました。最後にタブレットを使って、練習問題に取り組みます。子供たちは自分たちでどんどん、画面を見ながらキーボードをたたいて問題を解いていきます。子供たちは慣れるのが早いなと感じました。

きらりでは、一人一人の課題に応じて様々な学習を行います。(きらりでは「自立活動」といいます。)きらりでも、タブレットを活用させていきます。今回は、数秒ごとに画面が切り替わるときにその前の画面に出ていた絵柄はどれか当てるゲームです。集中力や記憶力を高めるために、意図的に繰り返しこうした活動も大切だと思いました。

タブレットは使っていませんが、5年生が家庭科の調理実習でご飯とお味噌汁を作っていたので授業参観しました。5年生は1学期からバケツで稲を育てていました。1組も2組も2~3合程度のお米ができました。私も子供たちが作ったお米をいただきました。子供たちも「おいしかった。」と言っていました。また、1年生も1学期から育てたサツマイモを講師の先生がふかしてくれたので、みんなでいただきました。みんなにこにこ食べていました。甘いおいもを食べると自然に笑顔がこぼれますね。

3日間の休みが終わると、2学期も残り1か月となります。展覧会に向けて頑張った力を生活・学習のまとめへとつなげていきたいと思います。

11且15日

いよいよ18日(木曜日)から展覧会が始まります。展覧会に向けての準備も大詰めです。本格的な展示はこれからですが、その準備の途中経過を少しだけお知らせします。

先週は、集会委員会が「リモートラッキーマンボウ集会」を行ってくれました。ドラえもんの「ラッキーマンボウ…」の歌に合わせて、ドラえもんたちが踊ってくれます。その間に、赤青黄緑の4つの色のどこかにマンボウが移動します。教室の子供たちがマンボウが出てくる色を予想して一人一人色の札を挙げます。歌が終わるとマンボウが出てくる、というものです。当たる確率は4分の1です。何度か繰り返されましたが、各教室盛り上がっていました。集会委員会の皆さん、ありがとうございました。

さて、先週は1年生、4年2組、5年2組、6年2組の授業参観をしました。

1年2組では、算数、繰り下がりの引き算の学習でした。前回の13-9の学習を思いだしながら、14-8の計算の仕方を考えます。(1)14を10と4に分けます。(2)10から8を引いて2。(3)2と4を合わせて6、等いくつかの方法で答えを導き出していました。みんなで、一緒に学ぶべきところを終え、タブレットを活用しての学習です。1年生は、タブレットを準備するところからが大変ですが、子供たちは1人でも頑張って起動、練習問題に取り組んでいました。担任も細かく1人1人を見て回り確認していました。

1年1組では、算数、繰り下がりの引き算、2組の1時間先の学習でした。前回の学習を思いだしながら、13-8の計算の仕方を考えます。やり方は2組と同様に(1)13を10と3に分けます。(2)…あとは2組と同じです。1組では、その後の練習問題を6問行いました。終わった子供からタブレットを活用しての学習です。1組の子供たちも1人でも頑張って起動、練習問題に取り組んでいました。1年生からこうしてタブレットに慣れていくと、6年生ではさらにうまく活用していけそうです。

4年2組では、社会科「玉川兄弟と玉川上水の開発」について学習していました。一人一人タブレットを用意します。担任からは、みんなに共通の資料、開発当時の想像図が配信されます。「玉川上水の工事はどのようなものだろう」との問いにみんなで考えていきます。その他、お金はどのくらいかかったか、工事を進めていての問題点等についての資料がタブレットを通じて配信されます。資料集のページを探すことなく、一つの資料からみんなで考えを深めることができました。

5年2組では社会科の授業を行っていました。「わたしたちの生活と工業生産」ということで、消費者が望む自動車について考えました。子供たちも慣れているのか、グループになって、タブレットを使って消費者が望む車について、話し合っていました。5年生になると、いろいろな考えが出てきます。・環境に良い車。・自動で運転できる車。・操作しやすい車。いろいろな意見が出る中で、「空飛ぶ車ってできるのかな。」と発言する子供もいました。今はまだ難しくても、遠い未来にはそんな時代も来るのかもしれません。今までも取り上げてきたタブレットの付箋紙機能を使って、上手に話し合い活動ができました。

6年2組では、家庭科の授業を行っていました。「こんだてを工夫して」ということで、栄養を考えた食事について考えます。今回は、その第1時です。担任から「みんなが考えた献立を給食に出してくれます。」と話があると、子供たちも「何にしようか。」考えているのか、笑顔がこぼれます。タブレットを用意して、3人組で献立を考えるときのポイントについて考えます。さすがは6年生です。担任から11月の献立表を受け取ると、・栄養のバランスを考えている。(赤、黄、緑の栄養素が入っている。)・カロリーは600~700くらい。・肉か魚、野菜、牛乳が入っている。・主食は米が多い。季節や行事に合わせた献立である。等、いろいろな献立のポイントに気付くことができました。一人一人が考えた献立が全部はできませんが、6年生がどんな献立を考えてくれるのか楽しみにしています。3人組で話し合う時は、司会者、タブレットに打ち込む人、発表する人と役割分担を決めていて、タブレットは3人組で話すときの道具として、鉛筆とノートのように扱っていました。すぐに情報を共有できるので、話し合いをスムーズに進めるうえでとても便利でした。

11月は、児童虐待防止推進月間です。先週、文部科学大臣メッセージの通知が届きました。「保護者、学校関係者、地域の皆様へ」と「全国の子供たちへ」と、以下の文部科学省ホームページに掲載されていますので、ぜひご覧ください。

〇保護者、学校関係者、地域の皆様へ

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422396_00005.html

〇全国の子供たちへ

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422396_00006.html

学校でも、児童虐待防止に向けて、職員で研修に取り組んで参ります。

11月8日

1学期から各学級、展覧会に向けて取り組んでいます。1学期から学習してきた図工作品の他、高学年は家庭科作品も出品する予定です。18日~20日には、体育館が素敵な美術館に変わります。こちらもご入場は、感染症対策として1家庭2人ずつとさせていただきますが、楽しみにしていてください。

先週は、代表委員会が挨拶週間で、昇降口や廊下等で登校してくる皆さんに元気よく「おはようございます。」の声を掛けてくれていました。最近は、昇降口に立っていると、元気な声が増えてきたように感じます。ぜひ挨拶週間が終わっても、元気な挨拶を続けてほしいと思います。

先々週の3年生、先週の2年生に引き続き、4日(木曜日)に1年生が中央公園に遠足に行ってきました。とても気持ちの良い天気に恵まれ、秋のビンゴをしたり遊具で遊んだりして、楽しい時間を過ごすことができました。お昼も、教室で食べる給食もおいしいですが、外でのお弁当もまたおいしくいただくことができました。用意してくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

また、コロナウイルス感染症の感染者は、減ってきていますが、今までは、全校で行っていた芝小まつりを芝小交流会として、2学年ごとに実施していくことにしました。先週は34年生の芝小交流会を行いました。教室、体育館等に、ボウリングや的当て、ピンポン玉リレーやボッチャ等全部で16のお店屋さんが並びました。前後半に分かれて、楽しい時間を過ごすことができました。

さて、先週は3年1組 2年2組 6年生の音楽の授業参観をしました。

3年1組では、外国語活動の授業でタブレットを活用していました。ウォーミングアップ、チャンツでは、色や形について、担任の問いに子供たちはリズムよく答えていました。この授業では、メインのアクティビティでタブレットを活用しました。先ほど学習した「What do you want?」を使って、ほしい色や形を友達に伝えます。すると、言われた友達はその色や形をタブレットで与えてあげます。集めていくとクリスマスツリーや自動車ができてきました。

2年2組では、かけ算九九の学習です。今は「七の段」の学習をしています。7×6の計算の仕方を工夫して答えを出します。子供たちから、7を3と4に分けたり、6×7でも答えは同じ等いろいろ出てきます。今回は、7の段の検定(担任が一人一人テストします。)の間に、子供たちは、タブレットを使って、ミライシードの学習に取り組んでいました。一人一人のペースで問題を解いていきます。教員が一人一人の九九を確かめながら、子供たちは、一人一人の習熟度に合わせて学習できるので、みんな集中して学習に取り組んでいました。

6年生の音楽では、ソングメーカーというソフトを使って、創作音楽を楽しんでいました。きらきら星を音やリズム、速さ等を変化させてアレンジしていきます。子供たちは、思い思いのアレンジをしていきます。一定時間、創作したら先生に提出します。提出されたものを、自分が工夫した点を発表しながら、創作したものをみんなの前で発表してくれました。

11月1日

11月に入りました。朝晩は、だいぶ寒くなってきました。新型コロナウイルス感染症の対応は、先月25日リバウンド防止措置期間から基本的対策徹底期間となりました。芝山小学校では、今月は展覧会が開催されます。引き続き感染症に気を付けながら、展覧会が開催できるように努めてまいります。

月のはじめ、全校朝会がありました。今月は以下のような話をしました。

児童の皆さんおはようございます。今日は、「SNS芝山ルール」についてお話をします。今までも、家で、パソコンやスマートフォン、また、ゲーム機を使って等で、様々な人とつながることができていました。今年度は、1学期にすべての児童の皆さんにタブレットが渡され、授業で使ったり、家に持ち帰って試しに使ったりしてみました。そこで、改めて、SNS(ソーシャルスキル・ネットワーク・サービス)に関するルールを見直してみることにしてみました。それが、「SNS芝山ルール」です。ルール作りには、代表委員会の皆さんも参加してもらい、出された意見をもとに、先生たちでまとめてみました。

代表委員会で出された意見は、次のようなものがあります。

・タブレットを学習に関係のないことには使わない。

・晴れた日の中休みは、外遊びを優先する。等です。

ところで、11月は、今年度2回目の「ふれあい月間」です。1学期にも話しましたが、いじめをなくすために、もしいじめがあったとしても、早く解決するためにアンケートを行います。2学期始業式の日に「いじめは許しません。」という話をしました。ぶったりけったりといった暴力、言葉での暴力はもちろんいけません。さらには、今話しているようなSNSを使ってのいじめもありますが、これらも絶対にいけません。SNS芝山ルールの中には

・人の悪口など、相手に直接話せないことは発信しません。

というルールもあります。

芝山小学校の皆さんには、いじめで苦しむ人になってほしくはありません。また、いじめる人にもなってほしくはありません。校長先生の願いは、皆さんが友達と仲よく、毎日元気に学校に通ってきてほしいということです。SNSはうまく活用すると、とても便利なものですが、使い方を間違えると、人を傷つけてしまうことがあります。具体的には、どのように使っていったらよいかは、他にもルールがあります。皆さんには、ルールを守って上手に活用してほしいと思います。担任の先生たちと教室で話し合う機会を作ってください。今日は、「SNS芝山ルール」という話をしました。

先週末、「SNS芝山ルール」について、お手紙を配布いたしました。最後には「SNS家庭ルール」を考えていただくように、スペースを設けています。ぜひ、各ご家庭でお子様とSNSのルールについて話し合っていただきたいと思います。

さて、先週は、6年1組、5年1組の授業参観をしました。

6年1組は体育の授業でタブレットを活用していました。まず、一人一人めあてをタブレットの決められたフォームに書き込みます。今日の課題は台上前転です。一人一人の気を付けるポイントの動画を画面で確認します。台上前転(発展形の頭はねとびに挑戦する児童もいました。)をする際に、友達同士で動画を撮影し、すぐに自分の動きを確認します。最後はやはりタブレット画面に振り返りを書いて授業を終えました。

5年1組は、国語の授業でした。単元名は「たがいの立場を明確にして話し合おう」です。共通のテーマは、「図書室の利用について」です。一人一人が現状の問題点、解決方法、理由について考えます。5年1組では、考える際に、紙の付箋で考えをメモしていく児童とタブレットの付箋紙機能を活用して打ち込んでいく児童と選択させていました。

体育の授業では、自分の動きを撮影していましたが、跳び箱運動だけでなく、マット、鉄棒運動等の器械運動や、ハードル走、幅跳び、高跳び等の陸上運動等、自分では自分の動きが見えません。体育ですから運動量を確保することが大切ですが、自分がイメージした通りに動けているかどうか確認するということも大切なことです。撮影したものをすぐに見られるのは、タブレット利用方法の一つとして、今後も活用していけそうです。また、付箋紙機能を利用していくのも、紙媒体の付箋と選択させたのもなるほどと思いました。何が何でもタブレットではなく、状況によっては児童に選択させていくことも必要かと思います。引き続き、様々な学級等でのタブレットを活用した授業についてご紹介していきます。

先週は、体育委員会が、体を動かそう週間として、中休みに学年ごとに集めて、跳び箱、平均台、コーン等を置いて、2チームに分かれて競争をしていました。お天気が良い日には、大勢の児童が校庭で遊んでいますが、体育委員会の皆さんが、運動しようと呼びかけてくれるのはよい働きかけと思います。先週で、芝山小の読書週間は終わりましたが、朝は読書、休み時間は元気に体を動かすと、きっと授業にも集中できてくることでしょう。

10月25日

授業参観、ふれあい運動会アンケート、ご協力ありがとうございました。どちらも、コロナ化であっても、密にならずに見られたことがよかった、といったご意見や、コロナ前のような全学年合同の熱気あふれる運動会も観覧できる日がくることを願っています、といったご意見が多くありました。しかし、授業参観も運動会も改善しなければ、というご意見もいただいております。今後の教育活動の改善に努めてまいります。

19日(火曜日)、2年生がまち探検に、21日(木曜日)3年生が金山緑地公園に遠足に行きました。特に3年生は、消防署、清瀬市役所等も見学して、町の様子も見学してきました。今後も、コロナウイルス感染症に気を付けながら、学習活動を広げていきたいと思います。

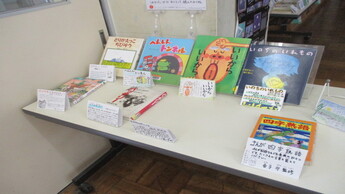

先週から読書週間です。今月の学校だよりの巻頭言で副校長より「秋のさわやかな風に乗って」というテーマで読書についての記事がありました。教室ではお薦めの本を紹介したり、図書室には先生たちのお薦めの本を紹介したりしています。子供たちが少しでも本に親しんでほしいと思います。

度々、子供たちの教室にお邪魔し、授業の様子を見て、お知らせしています。これから何回かにわたってタブレットを使った学習について紹介します。1学期から少しずつタブレットを使った学習に取り組んでいますが、2学期はオンライン学習の試行等、各教員もどのような授業でどのように活用したらよいか、さらに試行錯誤しながら取り組んでいます。

算数少人数の教室では、5年生、分数と少数の混じった計算について学習していました。2/5+0.3という問いに対して、子供たちは、タブレット画面に指でなぞって、分数に揃えたり、少数に揃えたりしながら回答しました。そして、自分が回答した答え(やり方)を教員に提出します。その後、自分が発表する時に、教員は発表する子供の提出した回答画面をプロジェクターでホワイトボードに映し出します。なるほど、こうした使い方ができるのかと思いました。

4年1組では、理科の授業を行っていました。教員が、家で我が子とシャボン玉遊びをしたことから不思議に思ったことを話した後、実際に子供たちもシャボン玉実験をやってみようということになりました。実験後タブレットの出番です。一人一人がクラスルームでつながります。チャット機能を使って、ほとんどの子供たちは「おはようございます」の挨拶をします。隣で見ていましたが、キーボードのローマ字入力もとても慣れていました。皆が画面に入ったことを確認してから、教員のビデオ画面を一人一人の画面に送り、みんな自席で視聴することができました。実験が終わるとチャット機能を使って感想を書き込む子供がいたり、振り返りにも、一人一人コメントを記入したりしていました。まだまだ、語彙力が少ないのか、入力速度に差があるのか、「楽しかった」のようなものが多いようですが、教員も「シャボン玉の実験をして、どんなところが、どんなだった等分かったことを書きましょう」と指導していました。(おもしろそうな実験で子供たちといっしょに考えていたらタブレットを使っている場の写真を撮り忘れてしまいました。4年1組の皆さん申し訳ございません。また、教室に行ってタブレットを使っている写真を紹介します。)

教員には、どの教科でどのようにタブレットを活用するとよいか考えるよう話していますが、教科等のねらいはしっかりもって取り組むよう伝えています。タブレットはすぐに画面共有できるよさはありますが、今は、タブレットを毎日持ち帰れないので、ノートのように家での振り返りはできません。また、普段は直接対面でのコミュニケーションの方がよいのは当たり前ですが、いざという時のためにも、クラスルームで皆とつながれるようにしておくことも必要です。タブレットの効果的な使い方は始まったばかりです。教員のチャレンジ精神と子供たちの頑張りに期待したいと思っています。

10月16日

本日16日(土曜日)はふれあい運動会がありました。さわやかな秋空の下とはなりませんでしたが、熱中症の心配もなく無事に実施することができました。今年は、1年と6年、2年と5年、3年と4年という組み合わせでリレーをしたり、団体競技をしたりしました。大きな声で応援はできませんが、皆元気に拍手で応援をしていました。

運動会前日の給食の献立は、運動会応援メニュー、ソースかつ丼、セレクトジュースでした。飲み物には、栄養士さんが「がんばろう うんどう会」のシールを一つ一つ丁寧に貼ってくれました。お家にシールをもって帰った子供たちもいたのではないでしょうか。保護者の皆さんには一家庭2名以内と制限させていただきながらご参観いただきました。ご協力に感謝申し上げます。たくさんの応援ありがとうございました。

今週は、セーフティ教室で、1、2年生は防犯教室、5年生は喫煙防止教室、4年生は情報モラル教室を実施いたしました。(3年は自転車教室実施済、6年は薬物乱用防止教室予定です。)それぞれの講師の方々が、マジックを交えたり、スライドを使ったりしながら、日常の生活の中で安全について過ごすことについて、分かりやすく話してくださいました。子供たちには、学校の中だけでなく、家での生活も含めて、安全に過ごしてもらいたいと思います。

14日(木曜日)、15日(金曜日)は清瀬教育の日、授業参観を行いました。こちらも参観される方を一家庭1名と制限させていただきながらの実施となりました。各学級とも、保護者の皆様にご協力いただき、1教室が5名程度以内での参観となりました。学校にいらっしゃるのが、初めてもしくは久しぶりだったかと思いますが、最初にご来校いただいた方には、校舎配置図がなかったり、リボンがなかったりとご迷惑をおかけしてしまいました。他にも、お気づきの点がございましたら、アンケートにご記入いただき、ご提出いただければと思います。3学期の公開時には、改善して参ります。

来週は、2年生がまち探検に、3年生が金山緑地公園に遠足に行く予定です。コロナウイルス感染症に気を付けながら、学習活動を広げていきたいと思います。

10月11日

先週7日(木曜日)22時41分に起きた最大震度5強の地震では、東京都心部、埼玉県一部では、50人以上のけが人が出る、電車が脱線する等、大きな被害出ました。清瀬市では、震度3だったとのことでしたが、10年前の地震を思い出し、改めて、日頃の備えが必要だと感じました。

先週から4年生ベーシックタイムをスタートしました。これは、本年度から始めた取組みで、3~6年生で行っている算数の少人数学習をさらに細分化して1クラスの人数を6~7人程度にして学習に取り組もうというものです。できるだけ少ない人数での個別指導を行おうと1~3年の担任、専科教員も含めて10グループに分かれての学習です。全部で10回取り組みます。日常の学習や東京ベーシックドリルの診断テスト等の結果に、どの程度の成果が出てくるか楽しみです。

教室を参観していると、1年生が育てたあさがおの蔓(つる)を使って、リースづくりを行っていました。モールやリボン、子供たちが「100円ショップで買った。」と持ってきたものを飾っていました。1年生の教室の前がリースでたくさんで華やかです。

4年生は、社会科の学習で生活に欠かせない水について学習しています。そこで、7日(木曜日)東京都水道局の紹介で、水道キャラバンの皆さんが、普段飲んでいる飲み水がどのように私たちのところに届くか、動画、スライドを使いながら分かりやすく教えてくださいました。蛇口をひねると当たり前のように出てくるお水も、たくさんの人たちの努力で飲めることを改めて感じることができました。

同じく7日(木曜日)ふれあい班活動がありました。1~6年生で、校庭や体育館でおにごっこをしたり、教室でハンカチ落としをしたりして楽しいひと時を過ごしました。上級生の皆さん、ありがとう。

5年生が、家庭科の学習でランチョンマットづくりをしていました。ミシンを使ったり、アイロンがけをしたり、みんな集中して取り組んでいました。どんな作品ができるでしょうか。

6年生が、1年生にむけて、音楽の授業で練習した「ソーラン節」の合奏を披露してくれました。6年生も太鼓等の打楽器、ピアノやキーボード、鉄琴、木琴等様々な楽器を組み合わせて演奏してくれました。聴いていた1年生も「楽しそうだった。」「かっこよかった。」等の感想を言ってくれました。6年生の皆さん、ありがとうございました。

14日(木曜日)、15日(金曜日)は、清瀬教育の日、授業参観です。一家庭1時間1名ずつということで、限られた参観ではありますが、少しずつ保護者の方々にも子供たちの学校での様子を見ていただきたいと思います。また、16日(土曜日)はふれあい運動会です。短い練習期間ですが、リレーや団体競技を行うために子供たちも頑張っています。16年、25年、34年の組み合わせで、競技を行います。大きな声は出せませんが、みんな拍手で上手に応援しています。保護者の皆様には、ご自身のお子様がいらっしゃる時間、一家庭2名までと、こちらも限られた参観ですが、子供たちに拍手で応援していただければと思います。

10月4日

先週末で、緊急事態宣言が解除され、久しぶりに校庭で全校朝会を行いました。以下のような話をしました。

先週の金曜日は、台風16号が近づいてきたので、1~6年生まで一緒に集団下校をいたしました。上級生の皆さんが上手に下級生をリードしてくれていましたね。どうもありがとう。さて、緊急事態宣言が先月末で解除されました。久しぶりに外での全校朝会です。

今日は、その「緊急事態宣言が解除されて」という話をします。

緊急事態宣言中ではありましたが、9月は、6年生の日光修学旅行、5年生の立科移動教室が行われました。また、先週は、全校で演劇鑑賞教室が行われました。学年ごとに劇を見るので、劇団の方が2日間で6回も演技をしてくれました。楽しかったですね。

先月の全校朝会では、「子供輝く@TOKYO」について話をしましたが、集会委員会が、タブレットを活用して集会を行ってくれました。コロナ禍でもできることを工夫してくれました。ありがとう。

そして、今の生活での気付き、コロナが落ち着いたら実現したい夢や希望に関する「子供川柳」を募集します、という話もしました。そこで、緊急事態宣言が解除された今、校長先生も川柳を考えました。

「考えよう コロナが終わって できること」

緊急事態宣言が解除されて、少しずつできることも増えてきます。先生たちも、今日は3年生が農家見学に行きますし、各学年、校外学習を計画してくれています。

16日(土曜日)には、ふれあい運動会があります。短い期間ですが、練習を頑張ってください。

先生たちも全校で、学年でできることを工夫しようとしています。クラス遊びをする、お楽しみ会を計画する等、クラスでも、何か工夫してできることを考えてみてください。

ただし、気を付けてほしいことがあるので、もう一つ紹介します。

「続けよう 手洗いマスク ディスタンス」

緊急事態宣言は解除されましたが、全ての生活が戻るわけではありません。今まで通り気を付けてきたことは、ぜひ続けてください。

今日は、「緊急事態宣言が解除されて」という話をしました。

9月28日、29日、2日間かけて、演劇鑑賞教室が行われました。演目は「ジャングルブック」です。普段は1回公演で終えるところを、劇団の方のご厚意で、学年ごと、2日間にわたって計6回も演じてくださいました。

人間と動物の狭間で苦しみながらも、力強く生きていく主人公のモーグリ。仲間たちとの友情、天敵との命をかけた戦い。ジャングルに溢れる生命のエネルギーを感じてほしい、劇団の方々は、そんな思いで演じてくれていました。翌日、昇降口にある劇団の方々のサインを見ていた子供たちに聞いてみると、「楽しかった。」と満足そうでした。子供たちも劇団の方々の熱い思いを感じられたことと思います。

10月1日、台風16号の接近に伴い、集団下校を実施いたしました。今年度集団下校訓練を行ってはいませんでしたが、雨風が強い中、上級生が下級生をリードして安全に下校することができました。保護者の皆様の中にはお迎えに来ていただいた方もいらっしゃいましたが、ご協力いただき、どうもありがとうございました。

本日、3年生が農家見学に行きました。3年生の社会科では、地域の農業について学んでいます。清瀬市内には、まだまだ、多くの畑が残っています。食料生産について学ぶことは、食育にもつながり、生きていくうえで大切なことです。

子供たちも、真剣に話を聞いてメモを取ったり、畑の作物をしっかりと観察したりしていました。子供たちにこのような機会を与えていただいた松村様、ご協力ありがとうございました。

*写真を大きくしてほしいという声がありました。個人情報に注意しながら写真サイズを大きくしてみました。ご意見があれば、またお寄せください。

9月27日

9月21日~22日、5年生立科移動教室がありました。1日目、車山山頂から八島湿原にかけてのハイキングを行いました。夜はキャンプファイヤー、静かに行いました。

2日目、黒曜石ミュージアムにて作品作り、お土産屋さんでお土産を購入、立科の自然と歴史を満喫してきました。5年生も、6年生同様コロナ禍の宿泊行事、芝山小学校の5年生として大変立派な態度で過ごしていました。

24日(金曜日)、4年生の認知症養成サポート講座が開かれました。認知症について、頭の中をボールとかごに見立てて、ボールがかごから出て行ってしまい、記憶していたものがなくなってしまう様子を表してみたり、「もし、今食事していたことを忘れてしまったら?」と想像してみたり、あっという間の2時間でした。子供たちは、「もし認知症の人がいたら勇気を出して助けてみたいと思いました。」というような感想を書いている子供たちが大勢いました。

本日は、オンライン授業の施行を実施いたしました。学校で参加した児童も80名ほどいましたが、多くの児童は各ご家庭にて参加していただきました。各学年、国語、算数、社会、理科、道徳等、様々な教科・領域で授業に取り組んでみました。保護者の皆様には、ご協力いただきましてありがとうございました。オンライン授業の試行についてのアンケートをお配りさせていただきました。感想、課題等がございましたら、アンケート用紙にお書きいただきご提出ください。

もう1つ、「感染症対策等のための希望者を対象とした「オンライン授業」の実施について」のお手紙を配布いたしました。オンライン授業を進めるに当たり、お願いがございます。お手紙にも書いてありますが、オンライン授業を通して、子供の学校での様子や教師の情報が第三者に知れ渡ってしまうことは、保護者の皆様や学校にとって心配なことであり、あってはならないことです。画面の撮影や録画などを行い、オンライン授業において取得した情報をSNSに公開する等の行為は絶対にお控えいただきたいと思います。また、学校では学習端末を利用して、学習に関係のない使用をしないことについて指導しています。学校では、この学習端末を利用して一部の児童間においてチャット等を行い、いじめにつながらないようにすることも大切であると考えます。ぜひ、ご各家庭と連携して、この学習端末がいじめにつながらないようにしていきたいと思います。ご協力、よろしくお願いいたします。

9月17日

来週は、20日(月曜日)は敬老の日、23日(木曜日)は秋分の日と、3日間しか学校には登校しません。また、21~22日は5年生移動教室で不在となりますので、今週は2回目の「校長室より」をお届けします。

先週10日(金曜日)にタブレットを持ち帰り、ご自宅にてオンラインで作業ができるか調査いたしました。結果多くのご家庭で、ご自宅にてつながることが分かりました。Wi-Fi環境がない家庭はつながりませんでしたが、Wi-Fi環境があるのにつながらなかった家庭もあったようです。そのようなご家庭には、担任、担当から連絡がいくかと思います。再度持ち帰って家で確かめていただくかもしれません。よろしくお願いいたします。27日(月曜日)にオンライン授業の試行を実施する予定です。それぞれ、各学級で実施に向けて準備をしています。可能なご家庭は、ご自宅にてオンライン授業に参加してほしいと思いますが、ご自宅で参加が難しい場合は、学校でオンライン授業に参加します。13日(月曜日)に配布いたしました、オンライン授業の試行について、同意書について、ご提出にご協力ください。

16日(木曜日)集会委員会が、タブレットを使って集会活動を行ってくれました。以前、全校朝会で話した工夫した活動を実践してくれました。これから、クラス、学年、委員会等で、このタブレットを活用して、充実した活動をしていってほしいと思います。

2年生が生活科の授業で生き物の学習をしています。ダンゴムシやバッタを観察しています。実際の生き物を観察しながら、図鑑で一生懸命調べています。子供たちはダンゴムシがエビやカニの仲間であること、オスとメスの違いがあること等に気付くことができます。3年生も遮光プレートを使って太陽の観察をしていました。最近は、タブレットを活用することが増えてきましたが、やはり生きている動植物に触れることや実際に観察したり実験したりすることもとても大切ですね。

6年生の卒業アルバムの準備が始まりました。今日は学年写真を撮りましたが、この後、委員会やクラブ活動、日常の学校生活の様子を撮影していきます。

毎月19日は「食育の日」。19日は休みなので、本日の給食は「食育の日」メニューでした。きのこご飯、さつま汁、鯛の揚げ煮、茹野菜ごまだかけという献立です。実は給食で鯛が出ることは珍しいことなのです。農林水産省が、新型コロナウイルス感染症の影響で、国産の魚を食べる人が減っている中、給食で国産の魚を使うことによって生産者を応援しようということで、無償で提供されたものです。そこで、本校では揚げ煮という形でいただくことになりました。皆さん味わっていただけたでしょうか。おいしい真鯛を食べられることに感謝ですね。

冒頭にも書きましたが、来週は5年生立科移動教室です。安全に気を付けて行ってきたいと思います。他の学年の皆さんも、元気に過ごしていきましょう。

9月13日

新型コロナウイルス感染症の新規感染者は減少傾向にありますが、重傷者等はまだまだ多く、緊急事態宣言が延長されました。報道では、新学期が始まり、感染者も増えるかもしれないという方もいます。学校では、引き続き感染症対策に努めてまいります。

さて、先週は、全校朝会で「エールウィーク」として、皆さんのよいところを見付けたいということを話しました。私は、毎朝昇降口に立っていますが、私が「おはようございます。」と挨拶をすると、子供たちも返事をしてくれます。中には自分から挨拶をしてくれる子供もいます。感染症を気にして、大きな声の出しづらいところはありますから、大きな声を出す必要はありません。自分たちから明るく挨拶をしてくれる芝山小学校の子供たちが増えるとよいと思います。

夏休みの思い出や、自由研究等について掲示している学級がありました。もちろん、夏休みを利用してお出かけした時のことを書いた人もいましたが、家でお店屋さんを開いたこと、おうち花火をしたこと、庭でプールで遊んだこと、パフェやおはし等を何かを作ったこと等、おうち時間を充実させていたことを書いている人たちがいました。自由研究等では、天気のことや動植物のことをいろいろ調べている人たちもいました。みんな夏休みならではのことを頑張っていたのだと思います。いくつか作文、ポスター等、各種コンクールにも出品します。何か賞をいただいたらお伝えしていきたいと思います。

先週はオンライン授業に向けて、タブレットを持ち帰り、タブレットが家でも使えるか調査をさせていただきました。ご協力ありがとうございました。本日、オンライン授業の試行に向けて、タブレットの使用の同意書についてのお手紙を配布させていただきました。必要な書類について各担任までご提出くださいますようお願いいたします。

タブレットの使用について、先週子供たちの代表委員会において、「芝小SNSルール」について話し合いました。「学校に関係ないことに使用しない」「時間を守る」等の意見が出ました。この後、子供たちの意見を踏まえ、教職員で話し合い、学校だより等で「芝小SNSルール」についてお知らせしていきます。タブレットを使って様々なことができるようになってきますが、ルールは大切なことです。子供たちと一緒に考え、みんなで守っていきたいと思います。

今週も安全に気を付けながら、元気に過ごしていきたいと思います。

9月6日

9月2日~3日、6年生日光修学旅行がありました。雨に降られることもありましたが、1日目、東武ワールドスクウェアでのグループ活動、華厳の滝見学。2日目、戦場ヶ原のハイキング、東照宮見学、と日光の自然と歴史を満喫してきました。6年生も、コロナ禍の宿泊行事でしたが、芝山小学校の6年生として大変立派な態度で過ごしていました。この後、5年生の立科移動教室も行ってまいります。

6日(月曜日)の全校朝会では、以下の内容について話しました。

児童の皆さんおはようございます。新型コロナウィルス感染症がまだまだ流行っているので、放送で話します。教室の自分の席でよく聞いてください。

先週は6年生の日光修学旅行が行われました。2日間でしたが、友達と協力して過ごすことができました。修学旅行で成長した6年生の皆さんが、学校生活でさらに活躍してくれることと期待しています。6年生がいない間、5年生が委員会活動等で頑張ってくれた人もいたでしょう。どうもありがとう。

さて、今日は、「子供輝く@TOKYO」についてお話します。

東京都教育委員会では、「子供輝く@TOKYO」で2つのことをねらっています。1つは、「皆さん子供たちが、不安や悩みがあったら、私たち大人が皆さんの気持ちに寄り添う取組みをする」です。もう1つは、「皆さん子供たちが、将来に向けた夢や希望をもてるような取り組みを行う」です。芝山小学校では、新学期がスタートして1週間と少し過ぎましたが、今週を「エールウィーク」として、私たち大人が、皆さんのよいところを見付けたいと思います。皆さんもお互いのよいところを見付けてみてくださいね。もちろん悩みや不安、困ったことがあったらいつでも、近くの大人の人に話してください。

「将来に向けた夢や希望をもてるような取組」について、2つ話します。1つは「子供輝く@学校プロジェクト」です。もう1つは「子供川柳」です。

「子供輝く@学校プロジェクト」では、なかなか思うような活動はできませんが、工夫してできることはないか考えてほしいと思います。例えば、1学期に集会委員会が半分の学年ごとにじゃんけんピラミッドを計画してくれました。全員が集まるのはなかなか難しいですが、半分の人数で距離をとって集会をする、とても良い取組だったと思います。5、6年生の委員会活動を中心に、放送やタブレットを活用した取組などができたらよいと思います。

「子供川柳」では、今の生活での気付き、コロナが落ち着いたら実現したい夢や希望に関する川柳を募集します。

ぜひ、クラスや委員会活動などで、話し合ってみてください。

新型コロナウィルス感染症がまだまだ流行っています。よく手洗いをする、マスクを着用する、友達との間を空ける等、普段の生活では、今までと変わりません。コロナウィルス感染症に気を付けて生活してください。今日は、「子供輝く@TOKYO」という話をしました。

本市では、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、希望者を対象としたオンライン授業を開始することになりました。本校では、本日各ご家庭にお配りした、タブレット持ち帰り調査をご参照の上、持ち帰ったタブレットがネットワーク環境でも円滑に使用できるか調査したいと思います。今週末10日(金曜日)にタブレットを持ち帰りますので、タブレット持ち帰り調査にご協力ください。Wi-Fi環境はあるけれど、上手くつながらないこともあるかもしれません。上手くつながらなくても心配ありません。今回は切り取り線以下の用紙をご提出ください。この後、オンライン授業の施行、希望者を対象としたオンライン授業、についてお手紙を配布して参ります。ご協力の程よろしくお願いいたします。

今回の写真は、修学旅行特集です。

8月30日

2学期がスタートしました。メール配信、お手紙でもお知らせさせていただきましたが、新型コロナウィルスの感染力が強く感染スピードも速いデルタ株により、感染拡大状況が深刻化しており、2学期の教育活動の開始に当たり、不安等を感じておられる保護者の皆様も多くいらっしゃるかと存じます。学校としては、今後一層、対策を徹底してまいりますが、感染症が不安でお子様の登校を見合わせる場合はご連絡ください。欠席にはなりません。出席停止扱いとなります。

2学期も、感染防止に努めながら教育活動に取り組んで参ります。ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

26日(木曜日)の始業式も1学期終業式と同様、校長室からオンラインで行いました。今回は児童代表の挨拶を5年生の児童が話してくれました。

始業式では、以下の内容について話しました。

児童の皆さん、おはようございます。2学期が始まり、また、皆さんの元気な声が聞こえるようになりました。嬉しいことです。

皆さん、夏休みは楽しく過ごせましたか。終業式に話したように、オリンピック・パラリンピックをテレビ等で観戦していた人もいるでしょう。また、いつもより時間をかけて、読書をしたり、何かを研究したりした人もいるでしょう。

7月23日から8月8日までオリンピックが開かれていました。日本は全部で58個のメダルを獲得しました。そして、8月24日からはパラリンピックが開催されていて、多くの選手が活躍しています。もちろん、メダルを取った選手は素晴らしいと思いますが、メダルを逃した種目、選手の中にも、様々な感動がありました。時間があれば、教室で先生たちと話し合ってみてください。

読書感想文や何か研究した人は、先生やクラスのお友達にぜひ、紹介してみてください。

1学期は、緊急事態宣言が出されている中で、密にならないように工夫して学習したり、工夫してお楽しみ会や集会をしたりしている姿を見ることができました。

2学期も緊急事態宣言が出されて、学習や生活面でできないことが出てくるかもしれません。しかし、その中で工夫してできることはないか、先生たちと皆さんで知恵を出し合ってほしいと思います。

2学期は、1年で一番長い学期、夏から秋、そして冬と3つの季節が過ぎていきます。今学期も、コロナウィルス感染症に気を付けたり、また、交通事故を含めて大きな事故に合わないようにしたりして、元気に過ごしてほしいと思います。

1学期のはじめにも話したのですが、もう1度言います。学校はいろいろなことがあります。いいことや楽しいこともたくさんあります。もしかしたら、いやなこともあるかもしれません。学校だけでなく学校から帰った後でも、いろいろなことがあると思います。特に、学期のはじめは、いつもは大丈夫なことも、悩むことがあります。

芝山小学校の先生や主事さんは、皆さんを、とても大切に思っています。心配なことがあったら力になります。どんなことでも、先生や主事さんに相談をしてください。そして先生方、主事さん方は、いじめは絶対に許しません。このことを皆さんに伝えます。

さあ、2学期が始まります。今学期も、いいことがたくさんある学校生活を始めましょう。お話を終わります。

9月2日から3日、6年生日光修学旅行に行く予定です。新型コロナウィルス感染症の拡大が続く中での、宿泊行事となりますが、安全にいってきたいと思います。

7月21日

保護者・地域の皆様に支えられ、無事に1学期が終えられたこと、誠にありがとうございます。

オリンピック・パラリンピック観戦プログラムは中止となりましたが、14日(水曜日)は清瀬スポーツの日でした。各学年、体育でボッチャを体験したり、道徳で「広い世界のたくさんの人たち」について考えたり、総合的な学習の時間等で、オリンピック・パラリンピックの学習のまとめをしたりして、オリンピック・パラリンピック教育の学習をしました。栄養士もオリンピック・パラリンピックを前にして、給食献立で子供たちの興味・関心をもってもらおうと、職員室前に掲示資料を作ってくれました。

3年生の教室では、ALTの先生と一緒に外国語活動の学習をしていました。「すきなものを聞いたり伝えたりしよう」ということで「Do you like~」「Yes~」「No~」と練習していました。外国の言葉にも興味をもって取り組んでもらいたいと思います。

16日(金曜日)で1学期の給食が終わりました。1学期最後の献立は夏野菜カレー、海藻サラダ、サイダーポンチでした。食材を生産していただいた農家等の皆様、栄養士さんや調理員さんのおかげで、安心、おいしいいただくことができました。どうもありがとうございました。2学期もよろしくお願いいたします。

19日(月曜日)、6年生着衣水泳を行いました。今は、どこで水の事故に遭遇するか分かりません。水の中では、衣服を着けたままで、体は思うようには動きません。泳ぐというより少しでも長く浮いていられるかが大切です。子供たちも、衣服を着たまま浮く感覚を少しは感じたことと思います。

今日21日(水曜日)は終業式でした。1学期最後にお楽しみ会等を企画しているクラスがたくさんありました。子供たちには次のような話をしました。

児童の皆さん、おはようございます。

今日は、全校の皆さんが使い始めたタブレットを使って、終業式を行います。4月6日からスタートした1学期が今日で終了します。

今学期も、長い間、緊急事態宣言が出されていたので、5、6年生の宿泊行事が2学期に延期になったり、普段の学習でもなかなか校外に出られなかったりして、皆さんも大変だったと思います。そのような中でも、5、6年生は、たくさんの時間は取れませんでしたが、クラブ活動や委員会活動がありました。4年生は、多摩六都科学館に行き、3年生は自転車教室がありました。2年生が1年生を学校案内してくれたり、6年生が体力テストやタブレットを使う時に1年生を助けてくれたりました。1年生はしっかりと教室で先生の話を聞いて、すっかり芝山小学校の1年生です。

今日は、1学期のまとめとして通知表、めぶきを担任の先生からいただきます。今回は、この後の個人面談で、おうちの人に1学期頑張ったことやここを頑張ってほしい、といったことをお話するので、所見、といっていつもの言葉は書いていません。しかし、通知表をいただくときに、担任の先生から「ここを頑張りました。」「2学期はここを頑張りましょう。」といったことを聞くと思います。皆さんも、自分で、頑張ったこと、2学期に向けて頑張りたいことをふり返ってみてください。

これから長い夏休みです。緊急事態宣言中なので、遠くに出掛けることはできないかもしれません。しかし、今年はオリンピック・パラリンピックがあります。テレビの画面越しですが、興味のある種目を応援してみるのもよいかもしれません。また、長い休みを利用して、図書館を活用したり、読書感想文や理科の研究などに挑戦したりしてもよいかもしれません。

最後に、お願いです。交通事故にあわないようにしてください。水の事故にあわないようにしてください。不審者が出そうな時間、場所に行かないようにしてください。困ったことがあったら、近くの大人に人に相談してください。

8月26日、2学期始業式に皆さんで元気に会いましょう。校長先生の話を終わります。

緊急事態宣言、蔓延防止等重点措置で制約が多い中、子供たちは、日常の生活や学習で、本当によく頑張りました。目には見えないストレスも多かったと思います。子供たちには、私や担任等からも話しましたが、困ったことがあったら近くの大人の人に相談してほしいと思います。

明日から長い夏休みになりますが、心と体のリフレッシュをして、2学期に子供たちの元気な姿を見られればと思います。ご家族の皆様におかれましても、コロナ禍、あまり出掛けることはできないかもしれませんが、どうぞお子様との時間を大切に過ごしていただければと思います。26日(月曜日)から個人面談が始まります。どうぞよろしくお願いいたします。

次回更新は、2学期になってからの予定です。

7月13日

昨日12日(月曜日)から、緊急事態宣言が発出されました。ワクチン接種は少しずつ進んでいますが、それ以上に新規感染者も増えているので仕方ありません。感染症に気を付けながら、終業式を無事迎えられることを願います。

先週6日(火曜日)9日(金曜日)に6年生が調理実習を行いました。非常事態宣言中は調理実習も実施していませんでしたが、宣言が明け、密にならないように調理する、切る係、炒める係等なるべく係分担制にする、調理器具もできるだけ使いまわさないようにする(使った後は次の人が使う前に除菌シートで拭く)、作ったものは教室で前向きで食べる等、感染症に気を付けながら調理実習を行いました。「自分たちで作ったものはおいしかった。」と感想を述べていました。

7日(水曜日)は七夕でした。1年生の教室前にはたくさんの短冊が飾られていました。願い事も「〇〇やさんになりたいです。」や「あしがはやくなりますように」といったものから、「ころながはやくおわりますように」や「ちかくのこうえんがおはなばたけになりますように」と、コロナ禍の収束、明るい生活を願うものまで様々でした。1年生の願いが叶うとよいと思います。7日の給食の献立も七夕献立です。七夕うどん、ツナとわかめの和え物、冷やしぜんざい、と七夕にぴったりのメニューでした。

7日(水曜日)は、避難訓練がありました。今回は不審者対応の訓練です。地震や火災とは違う訓練でしたが、子供たちは冷静に放送を聞いていました。今回は東村山警察署の方にもご協力いただき、校内に不審者が現れた時の放送の仕方、児童管理や不審者対応、警察への連絡等の教職員の役割分担、校長室まで誘導し、警察に引き渡すまでご指導いただき、教職員にとっても緊張感のある訓練でした。

8日(木曜日)に児童集会がありました。今回は3~5年生のみで、じゃんけんピラミッドを行いました。14あるふれあい班ごとに先生たちとじゃんけんをしていき、最後に頂点にいる私に勝った人が何人いるかで競います。さすがに私を含め5人に勝たないとゴールとならないので、数は多くありませんでしたが、それでも10人くらいの子供たちがゴールとなりました。ゴールまで勝ち抜いた皆さん、おめでとうございます。そして、計画、準備、片付けまでしてくれた集会委員会の皆さん、ありがとうございました。

9日(金曜日)クラブ活動がありました。前回は4月だったので久しぶりのクラブ活動です。教室とは違う友達と、自分の興味のある活動をすることは、とても意義があります。校庭や体育館で体を動かすクラブ、スライムを作ったり、器楽を楽しんだりするクラブがあり、皆活動を楽しんでいました。今年度もクラブ活動は、回数が限られそうです。1回1回の活動を大切にしてほしいと思います。

いつもは、だいたい火曜日に更新してきましたが、次回は21日(水曜日)、終業式に更新する予定です。

7月6日

1学期も残りが少なくなってきました。昨日の全校朝会では、次のようなことを話しました。

児童の皆さんおはようございます。6月20日で緊急事態宣言は解除されましたが、新型コロナウィルス感染症がまだまだ流行っているので、放送で話します。教室の自分の席でよく聞いてください。

今日は、「1学期のまとめをしよう」についてお話します。

はやいもので、新学期がスタートして3か月が過ぎようとしています。1学期も今日を含めて、残り13日間となりました。昨年の今ごろは、まだ新学期がスタートして1か月。新型コロナウィルス感染症に気を付けながら、分散登校をして、1学期も8月までありました。今年は、一昨年度のように7月21日に終業式を迎えられそうです。そこで、芝山小学校の児童の皆さんには、残り13日間で、1学期の学習、生活のまとめをしてほしいと思います。

1学期に頑張ったこと、できるようになったことは、自信にしてこれからも続けてほしいと思います。反対に、まだ十分でないところは、少しでもできるように頑張ってほしいと思います。全員ではないのですが、一つよいことを見付けたのでお伝えします。それは、ある学級の靴箱を見たのですが、靴のかかとがきれいに揃っていたのです。ホームページにも靴箱の写真を載せているので、よかったら見てください。校長先生は、学習中、よく皆さんの教室に行くと思います。靴箱のきれいなその学級は、学習中の姿勢も、よかったです。校長先生は、どのクラスも靴箱がそろっているとさらに芝山小学校が美しく、さらにすてきな学校になるのでないかと思っています。水泳の授業も始まりましたが、どの学年も先生の話を聞いて集中して学習できています。少しずつタブレットを使った学習も始まりましたね。

はじめに話したように、6月20日で緊急事態宣言は解除されましたが、新型コロナウィルス感染症がまだまだ流行っています。よく手洗いをする、マスクを着用する、友達との間を空ける等、普段の生活では、今までと変わりません。また、この時期は熱中症にも気を付けて生活しなくてはいけません。水分をとる、体育等外で友達と間を空けている時はマスクを外す等、熱中症にも気を付けて生活してください。今日は、「1学期のまとめをしよう」という話をしました。(靴箱のことは先々週の記事に書きました。)

先週30日(水曜日)に4年生の理科見学があり、多摩六都科学館に行ってきました。市外の校外学習は、久しぶりです。科学館でも、感染症対策をしっかりと行っていてくださり、プラネタリウムも実験ショー「空気の性質を確かめよう」も、密にならないようにしてくださっていました。自由見学では、少し感染対策で実施していない箇所もありましたが、子供たちは、グループごとに楽しく見学することができました。学校からの手紙にも書きましたが、感染症に気を付けながら、校外での学習も行って参ります。

本日6日(火曜日)は、1年生が中央公園に校外学習に出掛けました。シロツメクサで編み物をしたり、友達と遊具で遊んだりしました。中には、カブトムシやクワガタを見付けた子供もいました。都内にもまだ、こういうところが残っているですね。

少しずつ、校外での学習も行っていますが、引き続き感染症には気を付けてまいります。

昨日は、PTAのみどりの絆プロジェクトとして、芝の雑草抜きを保護者の方々が行ってくださいました。前に書いたときは、スズメノカタビラという雑草がいっぱいです、という記事を書きましたが、だいぶスズメノカタビラの勢いも弱まり、芝の成長が促進されてきています。芝の管理は大変ですが、本校の遠藤用務主事もよく芝刈りをしてくれていますし、子供たちや保護者の方々のお陰です。これからも、きれいな芝が保たれていけばよいと思います。

先週5年生の立科移動教室に向けて、実地踏査(下見)に出掛けてきました。あいにくの天気でしたが、宿泊する立科山荘、ハイキングコースや見学先を見てきました。新型コロナウィルス感染症が再拡大し心配されますが、見学先への予約や保護者の方々への説明会の準備等、一つずつ準備を進めて参ります。(実地踏査時は雨の中のハイキングでしたが、雨天時は雨天時用のコースを考えています。)また、私が留守中、委員会活動がありました。「多摩東人権啓発活動ネットワーク協議会」の方々の協力のもと、飼育・環境委員会の子供たちが「人権の花」を植えてくれましたのでご紹介いたします。(写真も掲載しておきます。)芝生のみどりに彩りが加わりとてもきれいです。委員会の皆さんありがとうございます。

6月29日

昨日は千葉県八街市で児童5人が下校途中にトラックに轢かれる痛ましい事故が起こりました。児童が下校中に事故に巻き込まれるということで、他人ごとではいられません。亡くなられたお子様のご冥福と怪我をされたお子様の早い回復をお祈りいたします。学校でも、改めて通学路の点検をするとともに、子供たちへの歩行時、自転車運転時の交通安全指導を行ってまいります。

明日で6月が終わります。1年の半分が過ぎます。先週は、とうもろこし農家の野村さんとのリモートについて掲載しました。

今週もタブレットを活用した取組についてです。理科や社会、総合的な学習の時間等、調べ学習に活用したり、体育の時間にカメラ機能を活用したり、高学年から順次タブレットを活用しています。しかし、電源を入れてアカウント、パスワードを入力して、立ち上げるところまででも至難の業です。アカウント、パスワードについては、副校長先生、ICT支援員等が一人一人にQRコードを作成、ラミネートフィルムを張ってくれたので、タブレットを起動するところをスムーズにできるようにはなりました。それでも、低学年の子供たちには、自分のタブレットを自分の席に運ぶところから、電源を入れて、カメラを写せるようにして…それだけでも大変です。

そこで、頼りになるのが6年生です。先週、6年生が1年生にタブレットの使い方を教えてあげる時間がありました。6年生が1年生に「できたね。」と声を掛けると、1年生もニコニコ喜んでいました。

24日(木曜日)、第1回ふれあい班活動がありました。ふれあい班活動、所謂たて割り班活動です。1~6年生までが混ざって、活動します。こちらも6年生が中心となって、どろけいやフルーツバスケット等を行いました。昼休みの短い時間でしたが、下級生もとても楽しんでいました。6年生の皆さん、ありがとうございました。

同じく24日(木曜日)、5~6年生石田波郷俳句教室が行われました。清瀬市内の各学校で、特別講師の方々にご指導いただき、子供たちが思い思いの俳句を作ります。昨年度入賞した芝山小の児童の作品も紹介していただきました。今年は、どのような俳句が作られたのでしょうか。授業の最後には、一部ではありますが、でき上がった俳句の良さをみんなに伝えてくれていました。

今週も授業参観した様子をお知らせします。道徳の授業は、最後の2クラスを参観しました。3-2は「しょうたの手紙」、5-2は「ノンステップバスでのできごと」でした。

今週は専科教員の授業を詳しく紹介します。

音楽では2年生が「リズムやドレミとなかよし」の授業をしていました。今は、コロナ禍のため、鍵盤ハーモニカやリコーダー等、音楽の授業は制約があり、なかなか思うようにはできません。そこで、リズムをとる学習によく取り組んでいます。この時間もグループごとに、4拍ずつ友達のまねっこ遊びや4拍ずつ友達同士リレー遊びを楽しんでいました。「あー、楽しかった。」と言って、音楽室をから教室に戻る子供が印象的でした。

図工では6年生が「オリジナルボックス」の授業をしていました。6年生になると、なかなか高度なことに取り組みます。本立て、貯金箱等、のこぎりや糸のこを使って、計算通り木を切り、組み立てていきます。きちんと計算通り木を切らないと反対面がぴったり合いません。そこは、さすが6年生、集中して取り組んでいます。もうすぐ作品が完成です。展覧会を楽しみにしていてください。

少人数算数は3年生が授業をしていました。実際の長さを図ることは、とても大切なことです。実際に「〇mはこれくらいの長さ」ということを体感することは、タブレットではできません。子供たちは、「ロッカーの長さを図ろう。」「教室の横の長さを図ろう。」と一生懸命測っていました。

学校生活の様子については、これからもお伝えして参ります。

6月22日

昨日は夏至でした。1年で最も昼間の時間が長い季節です。梅雨の時期ではありますが、昨日、今日と天候にも恵まれ、予定していた学年は全てプールに入ることができました。

今週も道徳の授業をいくつか見せてもらいました。今日は、6年2組の授業について紹介します。NHKfor schoolココロ部「困ったプレゼント」という題材を取り上げて授業を展開していました。話のあらすじ、授業の展開は次の通りです。

コジマくんは長年の夢だったケーキ屋さんを開店することになりました。そこへ小学校時代からの友人スズキくんがやってきます。そして、スズキくんは開店祝いに「店が長く続いてほしい。長い鼻は縁起がいい」と大きな手作りの天狗のお面をもってきてくれました。しかし、ケーキ屋さんに天狗のお面は似合いません。コジマくんはお面を飾るか、飾らないかで悩んでいます。6年2組の子供たちは、自分がコジマくんの立場だったら飾るか、飾らないかということについて真剣に考えていました。「飾る」と書いた子供からは、「友達の思いが入ったプレゼントだから」「自分のことを思って作ってくれた」等の意見が出ました。反対に「飾らない」と書いた子供からは「気持ちは嬉しいけど店に合わない」「大切にしまっておく」等の意見が出ました。それでは、どうしていったらよいだろうとみんなで考えました。「相手も大事、自分も大事」「家に飾って理由を伝える」「話し合っていくといい」という意見が出されました。この後、コジマくんはお面を飾ったか飾らなかったかは分かりません。しかし、きっとコジマくんとスズキくんとでお面についての話をしたのだろうと思いました。6年2組の子供たちにとっても、友達の親切についていろいろと考えた1時間だったと思います。

その他、2年1組は「ともだちやもんな ぼくらは」、という題材で、自分だったらどうするということを、また5年1組は「転校生がやってきた」という題材で、いじめについて一生懸命考えていました。

さて、6月は食育月間です。本校宮崎栄養士が、子供たちに給食を喜んで食べてもらおうと、いつも献立を工夫しています。16日(水曜日)の給食は、蒲焼き丼、沢煮わん、即席漬け、とうもろこし、牛乳でした。宮崎栄養士からとうもろこしの皮むきをさせたいと、私のところに話がありました。コロナ禍でなければ、低学年児童にとうもろこしの皮むきを体験させてあげたいところです。この緊急事態宣言下のため、とうもろこしの皮むきは実施しませんでした。しかし、このままでは、終わらない宮崎栄養士です。教育委員会の栄養士さん、とうもろこし農家の野村さんのご協力をいただき、間接的ではありますが、子供たちに農家の方の苦労を分かってほしいと、リモートでのインタビューを試みますと提案してきました。宮崎栄養士がとうもろこしの皮むきをしようとしていた2年生、清瀬市の農家のことを学習している3年生担任に呼びかけ、代表児童にはなってしまいましたが、とうもろこし農家にインタビューしたいことをタブレットで録画しました。「とうもろこしも花が咲きますか」「どうしたらおいしいとうもろこしができますか」等の子供たちの質問に、教育委員会の栄養士さんが、質問に答えるとうもろこし農家の野村さんの動画を撮影してきてくれました。間接的なリモートではありましたが、宮崎栄養士が全学級の担任に呼びかけ、給食の時間に2、3年生のインタビュー、それに答える野村さんの動画をみんなで見ることができました。ちなみに、野村さんは、一番おいしい状態のとうもろこしを食べてもらいたくて、朝(夜中ですね)の2時に起きてとうもろこしを採ってくださったそうです。子供たちとおいしいとうもろこしをいただくことができました。改めて、教員の私たちもタブレットのこのような活用ができるのか、と勉強になりました。ビデオを撮影にご協力いただいた教育委員会の栄養士さん、インタビューに答えてくださった野村さん、ありがとうございました。

食育月間。食材を準備してくださる農家等の皆さん、献立を考えてくれる宮崎栄養士、400人分からの給食の準備をしてくださる給食調理員の皆さんに感謝ですね。

今回は、もう一つよいことを見付けたので、お知らせいたします。下の靴箱の写真を見てください。あるクラスの靴箱で、靴のかかとがきれいに揃っていたので、思わず写真を撮りました。掃除の時間の後だったから、誰かが揃えてくれたのかもしれません。揃えてくれた皆さん、ありがとうございます。今、芝山小学校の靴箱のすべてがこのような状況ではありません。児童一人一人の皆さんの力を合わせて、靴箱はもちろん、芝山小学校が今よりもさらに美しく、さらに良くなるようにしていきましょう。

6月15日

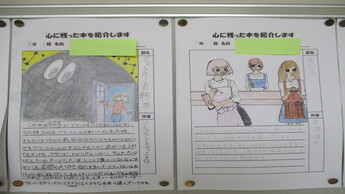

昨日から水泳指導、読書週間が始まりました。水泳指導は、天候の関係で、本日から実施です。本日は、5年生が5~6時間目に行いました。はじめに体育館で、プール開きを行い、代表児童が今年の目標を話しました。プールでは、担任の指示のもと、約束を守って2年ぶりの水泳の授業に真剣に取り組んでいました。どの学年も、新型コロナウィルス感染症や熱中症に気を付けながら、水泳の授業に頑張ってもらいたいと思います。(「心の残った本を紹介します」カードの写真が横向きになってしまいました。申し訳ございません。)

先週から、いろいろな学級で道徳の授業を見せてもらっています。まだ、全部の学級を見てはいませんが、今日は道徳の時間についてお伝えします。

1年生は、2学級とも「はしのうえのおおかみ」というお話について考えていました。話のあらすじは次の通りです。…ある時、オオカミが森を歩いていると、橋の上でウサギに出会います。オオカミは、ウサギに「戻れ。戻れ。」と橋の上でウサギを追い返してしまします。次にキツネ、タヌキもやってきますが、次々に「もどれ。もどれ。」と追い返してしまいます。その勢いのまま、橋の上で、自分より大きなクマに出会いました。オオカミは、自分が戻ろうとしますが、クマは「こうすればいいんだよ。」とオオカミを抱えて、オオカミの行きたい方に渡してあげました。また、別の日にオオカミが、ウサギ、キツネ、タヌキと出会いました。オオカミは、ウサギ、キツネ、タヌキを「こうすればいいんだよ。」と抱えて、行きたい方に渡してあげました。というお話です。1年生は、ウサギたちに「戻れ。戻れ。」と言った時のオオカミの気持ちはどうだったかを考えました。その後、クマに抱えてもらって橋を渡れた時のオオカミの気持ちを考えました。子供たちは、親切にされると嬉しいこと、親切にするとよい気持ちになることについて考えることができました。

2年2組は「ともだちやもんな ぼくらは」、3年1組は「しょうたの手紙」、4年生は「いっしょにわらっちゃだめ」、6年1組は「ピアノの音が」という話でした。

道徳の授業のキーワードは、「考える道徳、話し合う道徳」です。答えは一つではありません。みんなで登場人物の気持ちを考え、友達と話し合い、発表する中で、一人一人が、自分の答えを見付けていきます。芝山小の子供たちは、皆授業に真剣に取り組み、考えているので嬉しく思います。これからまだ見ていない学級の道徳の授業を見せてもらうのも楽しみにしています。

6月8日

6月2週目。だんだんと暑い日が増えてきました。日中は暑く、子供の下校後は突然の夕立があり、夏が近づいていることを感じさせます。新型コロナウィルス感染症予防に加え、熱中症にも気を付けながら、過ごしていきたいと思います。

学校では体力テストを行っています。密にならないように、また、熱中症にも気を付けながら運動に取り組んでいます。どこの学校も基本的には同じ条件なのですが、昨年度は、あまり思うように運動もできていません。ソフトボール投げでは、目標を超えて喜んでいる子供もいましたが、目標の記録に届かない子供もいました。思うような記録に届かなかった子供たちも、記録向上に向けて、体育の学習等に取り組んでもらいたいと思います。平均だけを比べても、必ずしも学校の実態を表しているとは言い切れませんが、全体として芝山小学校の子供たちの体力低下があるかもしれません。また、もしかしたらこの秋ぐらいには、全国的に「子供の体力低下」といった報道がなされるかもしれません。いずれにせよ、データを基に、子供たちの体力向上を図っていきます。大切なことは、一人一人の子供たちが、生涯にわたって運動に親しみ、心身の健康を保っていくことです。低学年の保護者の皆様には、調査票の記入にご協力にいただいております。どうもありがとうございます。

今日は、施設等に関してお知らせいたします。今、体育館北側に柵が張られています。これは、体育館空調設備工事に伴う柵です。今から夏季休業中の期間を使って、工事が行われます。2学期からの体育館は、暑い時は涼しく、寒い時は暖かく過ごせると思います。工事に伴って、正門側も一部資材が置かれたり、掘削工事が行われたりしています。業者の方も子供たちの安全に気を付けて工事をしてくれています。

先週、昨年度は入っていなかったプール清掃を行い、本日水を注水しているところです。プールには昨年度入っていませんから、1、2年生にとっては初めて、3年生以上にとっては2年ぶりになります。学校では、5月31日にお配りしたお手紙の通り、「指導体制について(今まで2学年で行っていた指導を学年ごとに行います。)」「更衣室について」「マスクの着用について」等の感染症対策をご確認いただき、同意書をご提出いただきました。ご協力ありがとうございます。心配なこともあるかと思います。学校では、できる限りの対策を講じて指導に当たってまいります。メール配信もさせていただきましたが、今回、「同意しない」ご家庭に関しましても「水泳の心得」は見学をしながら学んでいきます。また、もしもはじめは「同意しない」で提出いただいても、お子様と話し合われて、「やはりプールに入る」と変えても構いません。ご不明な点がございましたらいつでも学校までご連絡ください。

6月1日

今日から6月です。先週は、からっと晴れた日が多くありましたが、西の方から梅雨に入ってきました。まもなく関東地方も梅雨に入り、蒸し暑くなってきます。水分補給をしながら、熱中症に気を付けていきたいと思います。

昨日の全校朝会では、次のようなことを話しました。

児童の皆さんおはようございます。

今日も、新型コロナウィルス感染症がまだまだ流行っているので、放送で話します。

今日は、「ふれあい月間」についてお話します。6月、11月、2月は、東京都の「ふれあい月間」です。日頃から、先生たちは、皆さんが学校生活を楽しく過ごせるために、友達と協力することの大切さを教えてくれたり、困っている人に声を掛けてくれたりしています。しかし、皆さんが友達のことで困っていることを、なかなか言い出せずにいると、先生たちも気付かないことがあるかもしれません。

ふれあい月間では、東京都の全小中学校で、低学年には少し難しい言葉ですが、いじめの未然防止・早期発見・早期対応、といって、いじめをなくすために、もしいじめがあったとしても、早く解決するためにアンケートを行います。2年生以上の皆さんには、始業式の日に「いじめは許しません。」という話をしました。1年生の皆さんも含めて、改めて言います。「いじめは絶対に許しません。」

もちろん6月、11月、2月以外の時も、いじめは絶対にしてはいけません。芝山小学校の皆さんには、いじめで苦しむ人になってほしくはありません。また、いじめる人にもなってほしくはありません。校長先生の願いは、皆さんが友達と仲よく、毎日元気に学校に通ってきてほしいということです。

6月は、きっといろいろな先生たちと友達のことを考える場面があると思います。今日、校長先生が話したことを思い出してくれると嬉しいです。今日は、「ふれあい月間」という話をしました。

各学級でも、それぞれの学年の実態に応じて、友達をいじめてはいけないこと(SNS等も含め)、SOSを発信できることも大切であることについて指導しています。

先週校内を回っていると、1年生が、外で春探しをしていました。上級生が植えた野菜や花壇にある虫を観察していました。校内を歩くと季節を感じられる場所が多くあります。たくさんの発見をしてほしいと思います。

5年生は、音楽の授業で、器楽の練習で「茶色の小瓶」を演奏していました。木琴、鉄琴、アコーディオン、キーボード、トライアングル等の小物打楽器で、お互いの音を聞きながら、工夫して演奏していました。指揮に合わせて演奏するのは大変ですが、だんだんとみんなのリズムが合ってきました。みんなで一つの曲を作り上げると充実感があります。

昨日からあいさつ運動が始まりました。代表委員が担当の先生と一緒に昇降口に立って、あいさつをしてくれています。あいさついっぱいの芝山小学校になってほしいと思います。

5月10日から始まった教育実習も今週で終わりです。私が教室で実習生の授業を見に行くと「先生はどこの先生になるのかな。芝山小学校だといいな。」と言っている子がいました。国語、算数、道徳、外国語等の授業の他、休み時間や掃除の時間等多くの時間を過ぎしてきました。残りの日数も少なくなってきましたが、子供たちも、実習生もたくさんのことを学んでほしいと思います。

昨日、水泳指導について、お手紙配布を配布しました。今年度は感染症対策をしながらプールに入りたいと思います。提出書類、道具の準備、健康観察・プールカード等、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

5月25日

先週に引き続き、子供たちの学校生活の様子をお伝えいたします。

22日(土曜日)には、引き取り訓練を実施いたしました。ご協力いただいた保護者の皆様、どうもありがとうございました。子供たちには、大きな地震が起こった時には「上から物が落ちてこない、横から物が倒れてこないところに避難する。」ということを話しています。大きな地震は発生してほしくはありませんが、災害はいつ起こるか分かりません。今回訓練に参加されなかった皆様も、お子様と一緒に学区域を歩く時に、「ここで地震が起きたらどこに避難するのか。」を、ぜひ考えてみてください。

4年生は、社会科で「わたしたちのくらしと水」について学習しています。普段、何気なく飲んでいる水は、どのようにして私たちのところに届くのでしょうか。この日は、まず、「学校にはいくつの水道があるのだろう。」ということで、グループごとに、校舎にはいくつの水道があるのかを調べていました。校長室や中庭にも水道があることも発見しました。私たちが普段使っている水がどのようにして私たちのもとに届くのか、様々なことを調べていってほしいと思います。

1年生の教室では、「ちょきちょきかざり」で折り紙を4つに折ってハサミで切る学習をしていました。ひろげてみると、きれいな模様になりました。みんな楽しそうに学習していました。「校長先生見て。」と見せてくれる子供もいました。

図工室に足を運ぶと、2年生が「くしゃくしゃぎゅ」の学習をしていました。外紙、中に入れる新聞紙をくしゃくしゃにして、様々な形を作ります。ドラゴン、ねこ、クッション…子供たちの自由な発想が面白いと思いました。今年の秋は展覧会を予定しています。今からどんな展覧会になるか楽しみです。

学校全体では、金曜日に全校読書の日を設定しています。本校では言語能力を高めるための学習に取り組んでいます。この全校読書も取組みの一つです。たくさん読む子供は1年間に100冊を超す子供もいます。本からたくさんのことを吸収してほしいと思います。

5月18日

今日は、子供たちの学校生活の様子をお伝えいたします。

先週、2年生の教室では、担任と養護教諭の指導の下、手洗いの大切さについて学習していました。養護教諭が手洗いのクイズや、DVDを見ながら手洗いの練習をしていました。次に、実際に、手洗いをした後、手の汚れが残っていないかどうか確かめてみました。一人一人ブラックライトに当ててみると、予想以上に汚れが残っていることにびっくりしている様子でした。子供たちの感想には「あらったつもりでも、まだけっこうよごれがあって、こんなにあらえていなかったんだとおもいました。」「しっかりあらったつもりなのに、あらえていなかった。」「つめのところがよごれがあってびっくりしました。」「とくにきゅうしょくとうばんのときは頑張りたいとおもいました。」等の感想がありました。コロナウィルス感染症が流行っている今、とても大切なことを学んだ2年生でした。

昨日は、高学年が「みどりの絆プロジェクト」として、校庭の雑草抜きをしてくれました。校庭は、一面緑色ですが、細かく見ると雑草があります。主には「スズメノカタビラ」という草ですが、芝のようで芝ではありません。これを一つ一つ手で抜いていく必要があります。今回は、高学年が作業してくれましたが、保護者の皆様にも声を掛けさせていただくこともございます。コロナウィルス感染症の影響で回数は多くできませんが、これからも芝山小の芝を守っていくために、ご協力ください。

先週、放送の全校朝会で、以下のような話をしました。

今日は、新型コロナウィルス感染症がまだまだ流行っているので、放送で話します。今日は、「困ったことがあったらきちんと話をする。」ということについてお話します。1年生には、入学式でお話したことですが大切なことですので、もう一度お話しますね。思い出しながら聞いてください。放送委員会の皆さんがインタビューで質問してくれていましたが、校長先生の好きなアニメはドラえもんです。ところで、お話の中で、のび太君は困ったことがあると「えーん、ドラえもん、助けてよ」と泣きます。そうするとドラえもんは「しょうがないなあ、のび太君。じゃあこれを使おう」そう言って秘密の道具をお腹のポケットから出して何とかしてくれます。これがドラえもんの面白いところです。でも、あれはアニメの中のことです。学校にはドラえもんはいません。だから泣いているだけでは、だめなんです。もちろん黙って我慢し続けるのもダメです。みなさんは言葉で言うことができますね。困ったことがあったら、泣いたり、黙っていないで、先生にきちんと話をしましょう。そうしたら先生はドラえもんではないですが、やさしく助けてくれるはずです。みなさんには、のび太君に負けないで、立派な人になってほしいと思っています。

新学期がスタートして、1か月が過ぎました。コロナウィルス感染症が流行っているので、日常の学習や生活でも大変なことがたくさんあると思います。そんな皆さんは、学習やクラス・学校のお仕事等、本当によく頑張っていると思います。ただ、頑張りすぎていないか、たまにふり返ってみてください。そして、もし困ったことがあったら、周りの大人の人に手を差し伸べてください。

このような話をしましたが、ちょうど文部科学大臣メッセージが届きましたので、あわせて掲載しています。文部科学大臣メッセージは子どもたちにも各学級で紹介しましたが、相談機関等のURLがありますので、ご紹介します。

今週は22日(土曜日)には、土曜授業、引き取り訓練を予定しています。よろしくお願いいたします。

5月11日

昨日10日(月曜日)から、教育実習生が2人、先生になるための勉強にやってきました。坂下実央さんと佐藤美雪さんです。全校児童には、緊急事態宣言下というで、放送での紹介となりましたが、2人はそれぞれ元気に子供たちに挨拶をしました。4週間、子供たちからたくさんのことを吸収してほしいと思います。

昨日10日(月曜日)に 3年生自転車教室が行われました。東京都から委託された一般財団法人日本交通安全教育普及協会の方に、正しい自転車の乗り方、交差点で注意すること等についてお話していただきました。続いて、代表児童が自転車シミュレーターで、実際に自転車に乗っている様子をみんなで見学しました。毎年、清瀬市内の小学生も自動車等との接触事故が見られます。もちろん、自転車に乗っている小学生が、歩行者に接触して、加害者となることも考えられます。子供たちには、これからも、交通安全に気を付けて、自転車に乗ってほしいと思います。学校でも、繰り返し交通安全に気を付けるよう指導して参ります。各ご家庭でも、交通安全についての声掛けをよろしくお願いいたします。

5月6日

ゴールデンウィークが終わりました。今年は、緊急事態宣言下ということもあり、ご自宅等で過ごされた方が多かったと思います。今日から、また、いつも通りの学校生活が始まりましたが、今まで以上に、感染症に気を付けた生活をしていきたいと思います。

先週28日(水曜日)には、離任式がありました。今年の離任式は、体育館に全校で集まることはなく、校長室から流した映像を各教室で見ながら話を聞く形をとりました。清水前校長先生をはじめ、5名の方がいらっしゃいました。校長室で、子供たちからお礼の作文を読み、花をお渡ししました。その後、お一人お一人からお話をいただきました。短い時間でしたが、3月までお世話になった方々にお礼の言葉を述べることができてよかったです。

さて、学校だよりでもお伝えしましたが、5月6日は、開校記念日です。今朝、昇降口でいつものように挨拶をしていたら、「校長先生、今日は開校記念日だよね。」と話しかけてきてくれた児童がいました。学校だよりを見ていてくれたのだなと思い、嬉しくなりました。

学校だよりに書いてある文章ですが、こちらにもその内容をお伝えいたします。

…芝山小学校の歴史を知りたくて、校内を歩いたり、校長室を調べたりしてみました。まず、私が疑問に思ったのは、「何故、芝山小学校というのだろうか。」ということです。答えは、児童玄関にある『芝山小学校の鐘』にありました。ここには次のように書いてあります。

「昔、この地域は、一帯が雑木林で土地の人は山と呼んでいました。小さな雑木を粗朶(そだ)といい、それを折って薪にしていました。粗朶は柴ともいい、柴がたくさんある雑木林を柴山と呼んでいました。昭和28年4月、雑木林が一面に残っていたこの地に、しばやまという呼び名をとって、清瀬で2校目の芝山小学校が誕生しました。…」ちなみに、児童玄関にある鐘は、開校当時、時を知らせ、集合を知らせるために使われていた鐘だそうです。

校舎2階には、開校当初の頃からの写真が飾られています。どれも、貴重な写真ばかりです。芝山小学校の歴史を調べるのは始まったばかりです。1年生から6年生の児童のみんなには、開校記念日には、ぜひ、2階にある昔の写真を眺めて、芝山小学校で過ごした先輩たちがどんな学校生活を送っていたのだろうと想像を膨らませてほしいと思います。

4月27日

先週25日には、全国、及び東京都等で新型コロナウィルス感染症の新規感染者が増加傾向にあり、3度目の緊急事態宣言が発令されました。そこで、23日(金曜日)には「緊急事態宣言発令に対する保護者会等の実施について」のお手紙を配らせていただきました。学校では、今まで以上に、感染症に気を付けながら生活して参ります。

昨日は、初めての避難訓練を実施いたしました。大きな地震はいつ起こるか分かりません。初めて訓練に参加した1年生も、放送をよく言聞いて、机の下に隠れて自分の頭を守っていました。緊急事態宣言下のため、全校で校庭に集まることはせず、廊下に避難する所まででしたが、実際に地震が起こったら校庭に避難します。いざ、というときのために備えはしておきたいと思います。

明日は、離任式です。緊急事態宣言中のため、体育館に全校で集まることはなく、校長室から流した映像を各教室で見ながら話を聞く予定です。清水前校長先生をはじめ、3月までお世話になった方々がいらっしゃる予定です。

今週から少しずつ、子供たちの様子をお伝えします。

給食時間は、感染リスクの高い時間の一つです。学校では給食時のルールを決めて取り組んでいます。食事中は、どのクラスもきちんと前を向いて食事をしています。昨日の避難訓練、放送が鳴ると、きちんと頭を隠して机の下に隠れることができました。コロナ禍での体力低下が心配されますが、校庭では、ディスタンスを保ちながら、元気いっぱいに体を動かしています。(これからも個人が特定されないような写真を用いながら、学校の様子をお伝えしていきます。)

※「緊急事態宣言発令に対する保護者会等の実施について」は、別途、学校からのお知らせにあります。ご参照ください。

※間もなくゴールデンウィークです。以前、保護者の皆様に配布した「どうしたの 一声かけてみませんか」のリーフレットについて、別途、学校からのお知らせに掲載しています。休み中に、ぜひお読みください。

4月20日

先週17日(土曜日)は、雨天のため、引き取り訓練は延期となりました。5月22日(土曜日)に予定しています。ぜひ、ご予定ください。

さて、16日(金曜日)から、1年生の給食が始まりました。栄養職員が子供たちの健康を考え、世界遺産にもなった和食メニュー、様々な地域の郷土食、国際色豊かな海外のメニュー等、いろいろと考えて、給食を提供していきます。安全・安心を第一に、子供たちが楽しい給食時間となるようにしていきます。子供たちには、好き嫌いなく食べてほしいと願っています。(今日の献立は、チキンライス、ジャガイモのチーズ焼き、レタスのスープでした。)

昨日は、1年生の交通安全教室がありました。東村山警察署の方々に登下校の際に気を付けることをお話しいただき、学校のまわりを実際に歩いてきました。子供たちが交通事故にあうことなく過ごしてほしいと思います。

本日、「清瀬市立学校における宿泊行事の実施について」のお手紙を配布いたしました。新型コロナウィルス感染症の感染拡大状況を鑑み、宿泊行事につきましては「全校2学期以降の実施する」ことといたしました。本日は、すでに準備をしている6年生に私から、日光移動教室延期について話をしました。6年生の気持ちを思うと、日光に行かせてあげたい気持ちもありますが、今の感染状況を考えると難しいです。

宿泊行事を予定していた5~6年だけでなく、全校で今は、コロナウィルス感染症が落ち着くよう、気を付けながら学校生活を送ります。

※「清瀬市立学校における宿泊行事の実施について」は、別途、『学校からのお知らせ』にあります。ご参照ください。

4月13日

この度、清水一臣校長の後任として、芝山小学校に着任をしました寺井俊敬(てらいとしたか)と申します。どうぞよろしくお願いいたします。昨年度までは西東京市にある保谷第一小学校で副校長をしていました。この歴史ある芝山小学校に着任できましたこと、身が引き締まる思いです。

さて、新型コロナウイルス感染症の拡大が心配されます。基本的には、昨年度行っていたような対応となります。ご不安なこともあるかと思いますが、全教職員で全力で対応して参ります。今後、週に1回程度、この『校長室より』で学校の様子、子供たちの様子を発信していきたいと思います。

7日(水曜日)は始業式でした。新しい担任、クラス替えがあった学年は新しい友達との出会いがありました。出会いは大切です。どの子も、1年間笑顔で活気ある学校生活を送ってほしいと願っています。

入学式では体育館で行いました。2階の窓を開け、また席も離し、少しでも風通しがよくなるようにしました。式は30分ほどで終わりました。笑顔いっぱいの子、まだまだ緊張している子、それぞれでしたが、早く学校に慣れてほしいと思っています。

12日(月曜日)は対面式でした。1~6年生まで全員が揃いました。毎朝、6年生が1年生の教室へ行き、朝の支度を手伝ってくれています。

また、12日(月曜日)から、2~6年生まで、給食が始まりました。どの学級も約束を守って、給食の時間を過ごしています。

本日、『個人情報に関するお願いについて』のお手紙を配布いたしました。ご承諾いただける方につきましては、できるだけ画像等を交えて、お子様の様子をお伝えしていきたいと思います。来週以降は、お子様の写真も掲載していきたいと思います。

それでは、1年間よろしくお願い申し上げます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

芝山小学校

〒204-0021

東京都清瀬市元町2-16-8

電話番号:042-493-4312

ファクス番号:042-495-6032