【芝山小学校】令和4年度 校長室より

3月23日

今日は卒業式でした。卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。式辞でも述べましたが、コロナ禍での学校生活は大変だったと思います。そのような中、最上級生として一人一人頑張ってくれました。これからも、常に目標をもって、前向きに、努力を続けてほしいと思います。保護者の皆様におかれましては、6年間の本校の教育活動に、御理解と御協力をいただき、感謝申し上げます。どうもありがとうございました。

以上で、今年度の「令和4年度校長室より」は終了となります。1年間お読みいただき、ありがとうございました。在校生の保護者の方々、新1年生の保護者の方々、令和5年度も、本校の教育活動にご協力をよろしくお願いいたします。

3月22日

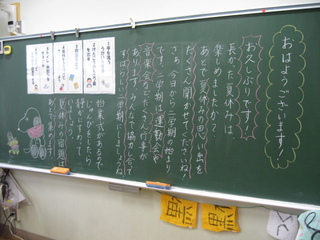

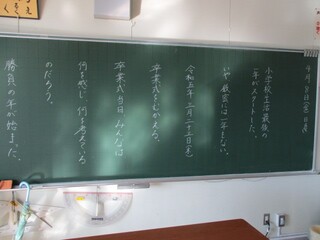

いよいよ修了式です。久しぶりに校庭で行いました。私から各学級の代表の皆さんに修了証を渡しました。各学級でも担任の先生から修了証をいただきました。1~4年生の皆さんは、明日から春休みになります。感染症に気を付けて、交通事故等にも気を付けて、健康で安全に過ごしてほしいと思います。明日は卒業式です。5~6年生の皆さん、あと1日頑張りましょう。修了式に以下の話をしました。

児童の皆さん、おはようございます。1月10日からスタートした3学期が今日で終了します。そして4月6日からスタートした令和4年度が今日で終了します。今、各学級の代表の皆さんには、修了証をお渡ししました。これは、「今の学年の学習、生活をしっかりと終えました。」というものです。大切なものですので、ぜひ、お家に持って帰ってお家の人に見せてください。今日は、3学期、そして1年間のまとめとして通知表、めぶきを担任の先生からいただきます。通知表をいただくときに、担任の先生から「ここを頑張りました。」「○年生はここを頑張りましょう。」といったことを聞くと思います。皆さんも、自分で、頑張ったことをふり返り、新年度に向けて頑張りたいことを考えてみてください。1月10日の始業式には「1年の計は元旦にあり」というお話をしました。何事も初めには、計画、目標を立てることが大切である、ということについて話しました。きっと新しい学年への準備が、少しずつできているかと思います。明日、明後日からの春休みにさらに気持ちを高めて、新学期に臨んでほしいと思います。最後に、お願いです。感染症に気を付けて生活してください。交通事故にあわないようにしてください。不審者が出そうな時間、場所に行かないようにしてください。困ったことがあったら、近くの大人に人に相談してください。学校以外にも相談できるように、プリントも配られたと思います。4月からは、皆さん一つずつ学年が上がります。6年生は、明日は卒業式。そして4月からは中学生になります。6年生の皆さんは、中学校での活躍を期待しています。1~5年生の皆さんは、4月6日、新年度始業式に元気に会いましょう。

明日は、卒業式です。6年生の皆さん、頑張りましょう。5年生の皆さん、在校生代表としてよろしくお願いします。保護者の皆様、1年間本校の教育活動への御理解、御協力に感謝申し上げます。どうもありがとうございました。

3月13日

学校だより3月号でもお伝えしていますように、総合的な学習の時間で学習したことについて、保護者の皆様に発表する学習発表会を行いました。6年生は、「私たちの未来計画」というテーマで、様々な学習に取り組んできました。人権について考えることも、環境について考えることも、地球的規模の課題であるSDGsにつながってきます。そして、SDGsについて考えることは、地球の未来、自分たちの未来を考えることにつながります。今できることは小さなことかもしれませんが、小さな積み重ねが必ずや大きな成果につながると信じていきたいと思います。6年生の皆さん、ありがとうございました。保護者の皆様も、ありがとうございました。

3月6日

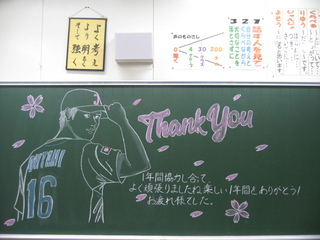

2月27日(月曜日)、6年生を送る会を行いました。今年度もコロナ禍の生活が続きましたが、6年生が様々な場面で、1年生から5年生までをリードしてくれました。ふれあい班活動では、一緒に遊んでくれました。運動会や音楽会では、迫力のある演技、演奏を見せてくれました。今までの感謝を込めて1年生から5年生が、6年生のために準備してきたことを披露してくれました。

2月27日

21日(月曜日)、6年生が、清瀬第四中学校の中学校説明会に行きました。当日は、1時間体育の授業体験を行いました。1組はバレーボール、2組はバスケットボールを行いました。その後、生徒会による学校説明を聞くことができました。学習のこと、行事のこと、部活動のこと等、詳しく話をしてくれました。6年生にとっては、中学校生活のイメージができたのではないでしょうか。

27日(月曜日)は全校朝会でした。今回は、東日本大震災からまもなく12年が経ちます。私が、震災遺構大川小学校で撮影してきたスライドを見ながら「災害に備えよう」について話をしました。

児童の皆さんおはようございます。今日は「災害に備えよう」という話をします。3週間ほど前、2月6日は、トルコという国で大地震があり、隣の国シリアの人たちを含めて、大勢の方が犠牲となりました。今、世界で支援の輪が広がっています。ところで、3月11日は何の日か知っていますか。今から12年前に東日本大震災があった日です。(スライドを見ながら)これは、石巻市立大川小学校だった場所の写真です。東日本大震災では、学校に津波が押し寄せ、74人の子供たち、大人の人たちが亡くなりました。校舎の柱が曲がってしまい、壁も全部流されてしまいました。校庭の目の前には山がありますが、2階の高さ以上に津波が来た様子が残されています。校庭には、未来の人たちにもいつまでも大川小学校のことを忘れてほしくないということで、資料館があります。その中には、当時の校歌の歌詞が書かれているものがあります。「未来へ」というメッセージがありましたので読みます。たくさんの人がここを訪れ、想いを寄せてくれます。たくさんの人に支えられ今があります。空が世界をひとつにつなぐように人が人をつないでくれることを知りました。どうか、ここがみなさんの明日へとつながるきっかけとなりますように。災害は地震だけではありません。台風、火災など様々な災害があります。災害に備えることは命を守ることにつながります。まもなく3月11日を迎えますが、東日本大震災で亡くなられた方のことを思ったり、様々な災害で被害にあわれたことを思ったりするでしょう。先ほども話しましたが、災害に備えることは命を守ることにつながります。私たちができることをしていきましょう。今日は、「災害に備えよう」という話をしました。

今週水曜日からは3月です。学習、生活のまとめをしていってほしいと思います。

2月20日

卒業まであと1か月少しとなりました。3学期に入り、6年生の子供たち3~4人と給食後に懇談会を行っています。子供たちには、小学校時代の思い出、中学校で頑張りたいこと、将来の目標について聞いています。6年生の生の声を聞くことができるのはとても楽しいです。思い出は、やはり5、6年生の宿泊行事や運動会、ふれあい班活動等、高学年でのことが多いのですが、低・中学年の時の思い出を語ってくれる子供もいます。中学校では、やはり勉強と部活の両立を目指している子供たちが大勢です。将来の目標は、千差万別です。はっきりと目標を定めている子供もいますが、まだはっきりしない子供たちもいます。でも焦る必要はありません。これからたくさんの人たちと出会い、たくさんのことを経験していけば、きっと目標も見えてくると思います。ちょうど半分くらいの6年生と話をしました。これから話す6年生との懇談会も楽しみです。

6年生が卒業していくと、新しい1年生が入ってきます。14日(火曜日)には、新1年生入学説明会を行いました。昨年度は、資料をお渡しするのみでしたが、今年度は、入学までにご準備いただきたいこと、入学式のこと等、お話しさせていただくことができました。

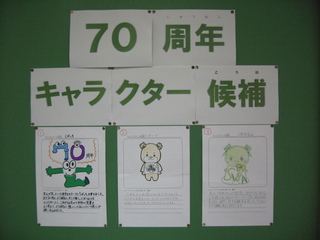

令和5年度は、芝山小学校70周年記念の年です。そこで、子供たちに70周年記念のマスコットキャラクターを募集しました。全部で145名の子供たちが応募してくれました。「70周年にふさわしい。」「芝山小らしい。」「オリジナルである」という視点で12作品を選んでくれました。さらに、教職員で3作品まで絞り込みました。そして、2月22日までに投票、次回の委員会活動時に代表委員が開票し、いよいよ70周年記念マスコットキャラクターを決定いたします。決定したマスコットキャラクターは、来年度作成する記念誌や行事のおたより等々、様々な場面で活用していきます。来年度は、全校の皆さんで芝山小学校70周年をお祝いしたいと思います。歴代の卒業生の皆さん、今年卒業を迎える皆さんも、心の中で「芝山小学校70周年おめでとう」という気持ちでいてほしいと思います。

2月13日

先週末は、関東地方でも大雪となりました。11日(土曜日)、12日(日曜日)が暖かい日だったので、校庭の雪はすっかり解けていましたが、10日(金曜日)、子供たちは安全に下校できてよかったです。お迎えに来ていただいたり、地域で見守り活動をしてくださった皆様、どうもありがとうございました。さて、7日(火曜日)に避難訓練を行いました。今回も予告なしの避難訓練です。子供たちは、副校長先生の放送を聞いて、机の下に隠れ、その後校庭に静かに避難することができました。今回は、清瀬消防署の方にも来ていただき、訓練の様子を見ていただきました。さらに、3、4年生は、起震車体験を行いました。実際に大きな地震が来たら立っていられないくらい大変なことを体験することができました。

8日(水曜日)は、すみれ保育園の年長さんたちが来てくれました。1年生が、学校案内をしたり、体育館でグループごとに遊んだりして、一緒の時間を楽しく過ごしました。1年生も立派なお兄さんお姉さんでした。

9日(木曜日)は、1、3、5年生の集会でした。今回も、影に映った先生たちが誰かをあてるクイズでした。今回が、今年度最後の集会です。集会委員会の皆さんで、体育館に入ってくる皆さんを出迎えてくれました。問題は3問でしたが、進行役、三択の画用紙をあげる役、先生にインタビューする役等、ずっと前から準備を進めてくれていました。楽しい集会の時間を過ごすことができました。集会委員会の皆さん、ありがとうございました。

10日(金曜日)は、クラブ見学を行いました。3年生にとっては、4年生からのクラブ活動を決めるうえで、大切な時間です。教室での活動、体育館での活動する様子を見学することができました。校庭は雪が積もっていたので、校庭でのクラブ活動の様子は、3年生は見ることができませんでした。別の機会に動画で見たいと思います。

2月6日

先週は、挨拶週間でした。登校時、代表委員会の児童が、昇降口で毎日登校してくる児童の皆さんに、元気に「おはようございます。」の挨拶をしてくれました。

今回のふれあい班活動では、6年生ではなく、5年生がリーダーを務めてくれました。今回は、1~5年生が、お世話になった6年生に書いてきたメッセージカードを集めました。そのあとは、5年生を中心に室内でできる遊びを行いました。6年生の皆さん、今までありがとうございました。

節分、立春を過ぎ、暦の上では春です。まだまだ寒い日が続きますが、体に気を付けて、過ごしてほしいと思います。

1月30日

23日(月曜日)、5年生が、清瀬市内にある「大林組技術研究所」を見学に行きました。大林組は、大きな建物や道路、橋等の建設をしています。有名な建物では、東京スカイツリー、国立競技場等があります。清瀬市にある研究所では、建物や道路、橋等を建設するのに必要な新しい技術を生み出すために、様々な研究をしています。地震が多い日本ですが、地震から建物を守るための実験装置等を間近に見ることができました。大林組の皆様、どうもありがとうございました。

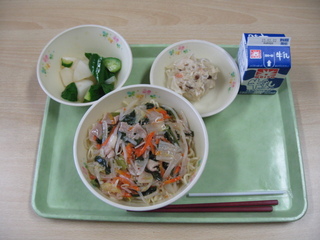

1月24日~1月30日は「学校給食週間」でした。日本における学校給食は明治22年に始まりましたが、戦争の影響により一時中断されました。戦後、学校給食の再開を求める声が高まり、昭和22年1月から再開されました。昭和25年度から、学校給食による教育効果を促進する観点から、1月24日から30日を「学校給食週間」としています。本校では、今年度は、それぞれの地域の郷土料理を献立にして子供たちに食べてもらいました。子供たちの食習慣を取り巻く環境は大きく変化していますが、学校給食を通して、子供たちが正しい食に関する知識と望ましい食習慣を身に付けてほしいと考えます

今日は全校朝会でした。前回に引き続き、「悩み事は大人の人に相談しよう」について話をしました。2月はふれあい月間です。子供たちには毎日、友達と楽しく過ごしてもらいたいと思います。

児童の皆さんおはようございます。前回は「悩み事は大人の人に相談しよう」ということで、東京都教育委員会の動画を見てもらいました。今日は、その話の続きです。実は、動画には続きがあります。今日は、の動画は「わかば」というグループの「あかり」という曲です。【動画視聴】どうでしたか。歌にもありましたが、ひとりで悩んでいるとき、誰かがそばにいてくれます。自分を投げ出さないで、誰かに相談してください。2月は、6月、11月に続いて3回目の「ふれあい月間」です。何度かお話していますが、「いじめは許しません。」という話をしていますね。いつもお話していますが、私の願いは、皆さんが友達と仲よく、毎日元気に学校に通ってきてほしいということです。今日は前回に続き、「悩み事は大人の人に相談しよう」という話をしました。

まもなく2月。ふれあい月間ですが、困った時には、家族や担任、だれでもいいので、いつでも近くにいる大人の人に相談してほしいと思います。

1月23日

1月17日は、阪神淡路大震災から28年でした。17日(火曜日)に、避難訓練を行いました。何度か訓練を重ねてきたので、今回は「予告なし」で避難訓練を行いました。休み時間のサイレンでしたが、子供たちは、放送をよく聞いて、校庭にいる子供たちは真ん中に黙って集合、教室にいる子供たちも、机の下に隠れて「地震がおさまりました。」の放送の後に、静かに校庭に避難することができました。地震はいつ起こるか分かりません。これからも、いざ、という時のために訓練を実施したいと思います。

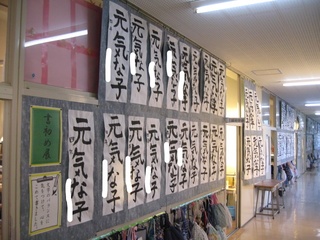

先週、書初めしている様子をお伝えしましたが、18日(水曜日)から、校内書初め展を行っています。1~2年生は、決められた文章を、3年生は「お正月」、4年生は「元気な子」、5年生は「平和の光」、6年生は「夢の実現」を書きました。

12月の学校だより冬休み号に、昔あそびの良さ、昔あそびを味わってほしいことについて書きました。今、1年生は、生活科で昔あそびを体験しています。子供たちには、昔遊びの良さを味わってほしいと思います。

21日(土曜日)は、今年度最後の授業参観でした。まだまだ感染症も収まっていないので、いつものように1クラス10人程度になるように、調整させていただきました。保護者の皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。

1月16日

先週は、各学年書初めを行いました。1~2年生は教室で、3年生以上は体育館で書初めを行いました。年の初め、冬休みに練習した成果を発揮できたでしょうか。校内書初め展は18日~24日に行います。保護者の皆様は、21日(土曜日)の授業参観時にご覧ください。

今日は、全校朝会でした。命の週間ということで、子供たちには以下の話をしました。

児童の皆さんおはようございます。今日は「悩み事は大人の人に相談しよう」という話をします。3学期が始まって1週間が経ちます。学校だよりにも書いていますが、今日まで命の週間です。各学級では、道徳の授業や先生のお話の中で命について考えていきます。今日は、東京都教育委員会の動画「自分を大切にしよう~不安や悩みへの対処~」を見ます。皆さんは悩みがあった時、どうしますか。低学年の皆さんには少し内容が難しいところがあるかもしれません。あとで、担任の先生から少し説明を加えてもらってくださいね。それでは、動画を見てください。

【東京都教育委員会「自分を大切にしよう」の動画視聴】

動画に出てきた相談機関の資料は、終業式に話した資料で、12月に配りましたね。今日の話の中で一番大切なことは「一人で悩まないで」ということです。今日は、「悩み事は大人の人に相談しよう」についてお話しました。

6年生は、劇団四季「こころの劇場『人間になりたがった猫』」のビデオ視聴をいたしました。例年なら、劇団四季が本物の劇場に招待していただき、劇を見せていただいているところですが、コロナ禍のため、昨年度と同様子供たちのためにと動画配信を特別に行っていただきました。劇団四季からのご案内にも『劇場で生の舞台の感動をお届けすることは叶いませんが、「こころの劇場」にご来場いただく予定だった地域の児童の皆さまに、動画配信の形式で作品をお届けさせていただきます。動画ではございますが、人との関わり・友情の大切さ等、作品に込められたメッセージを、コロナ禍で見失われがちな今こそ、子どもたちに届けたいと考えています。』とメッセージをいただいています。

お話は、ダンスタンの森にすむライオネルは、人間の言葉を話す猫。なぜそんなことができるかって?それは御主人のステファヌス博士が魔法使いだから。あるひ、ご主人に口ごたえをしたライオネルはバツとして2日間、人間にかえられてしまいます。ずっと人間になりたかったライオネルは大喜び!あおっそくブライトフォードの町に出掛けます。そこでかわいい女の子、ジリアンに会って胸がキュン。これって恋なの?ところがいじわるなお役人スワガードが、ジリアンをねらって悪いことをたくらみ、ついに大変なことが…。ぜひ、お子様とどんな話だったか聞いてみてください。

1月10日

2023年がスタートいたしました。今年もよろしくお願いいいたします。新型コロナウイルス感染症の他、インフルエンザによる感染者が増えてきています。手洗い、マスク、ソーシャルディスタンス等、今まで気を付けてきたことを続けて行っていきます。

1月10日は始業式でした。始業式では、以下のような話をしました。

児童の皆さん、おはようございます。3学期が始まり、また、皆さんの元気な声が聞こえるようになりました。嬉しいことです。皆さん、冬休みは楽しく過ごせましたか。家族の皆さんと少しはゆっくり過ごせたでしょうか。中には、大掃除をしたり、親戚の方々に新年の挨拶をしたりした人もいるかもしれません。さて、今日の学校だよりには「1年の計は元旦にあり」という話をお家の方向けに書いています。似たような言葉では『1日(いちじつ)の計は朝にあり』というものもあるようです。いずれにしても、『何事もはじめには、まず計画を立てることが大事である』ということです。学校にとっては、本日がスタートです。運動会や音楽会、日常の学習に生活に頑張った皆さんです。1年のスタート、皆さんには、コロナに負けず、「これはできるようになるまで頑張る」「これは最後までやり切る」といった目標について、ぜひ考えてほしいと思います。興味・関心があること、頑張りたいことについて考えてほしいと思います。2つお話します。1つは新型コロナウイルス感染症についてです。感染者はやはり多くいます。また、インフルエンザも流行るのではないかと言われています。今まで同様、手洗い、マスク着用、ソーシャルディスタンス等、気を付けていきましょう。もう1つは、1、2学期のはじめにも話したのですが、繰り返し言います。学校はいろいろなことがあります。いいことや楽しいこともたくさんあります。もしかしたら、いやなこともあるかもしれません。学校だけでなく学校から帰った後でも、いろいろなことがあると思います。特に、学期のはじめは、いつもは大丈夫なことも、悩むことがあります。芝山小学校の先生や主事さんは、皆さんを、とても大切に思っています。心配なことがあったら力になります。どんなことでも、先生や主事さんに相談をしてください。そして先生方、主事さん方は、いじめは絶対に許しません。このことを皆さんに伝えます。今学期も、いいことがたくさんある学校生活を始めましょう。

本日は、各学級でキャリアパストートを書いたり、係を決めたりして、早速に国語や算数等の授業も含めて学習もスタートしました。今学期もどうぞよろしくお願いいいたします。

12月23日

先週6年生が、国立ハンセン病資料館に行ったことはお伝えいたしました。そして、今回は全国ハンセン病療養所で事務局長を務めたいらっしゃる藤崎陸安さんにお越しいただき、6年生がお話を聞く機会がございました。子供の頃の様子、療養所内での生活等、当事者としての大変だった生の声を子供たちが聞くことができました。6年生だけでなく、私自身も改めて人権について考えることができました。また、6年生は、今年も明治薬科大学 宮澤伸介先生にお越しいただき薬物乱用防止教室を行いました。薬も正しく使うと病気を治しますが、正しく使わないと体に悪い影響が出ること等を学びました。

20日(火曜日)、21日(水曜日)、2学期の最後に芝小交流会が行われました。2~6年生の各クラスで一つずつお店を開き、ふれあい班でそれぞれのお店を回って楽しみました。2学期の最後に、楽しい時間が過ごせました。

本日は、終業式でした。子供たちには以下のような話をいたしました。

児童の皆さん、おはようございます。8月30日からスタートした2学期が今日で終了します。コロナウイルス感染症の影響はありますが、今学期は、運動会や音楽会、そして、最後には芝小交流会、学年によっては、社会科見学や遠足にも行くことができて、たくさんの行事がありました。今日は、2学期のまとめとして通知表、めぶきを担任の先生からいただきます。1学期同様、2学期頑張ったことやここを頑張ってほしい、といったことについて、所見、といって先生たちからの言葉が書かれています。基本的にはお家の方向けですから、漢字も多く使われていますから、読めない字もあるかもしれません。しかし、通知表をいただくときに、担任の先生から「ここを頑張りました。」「3学期はここを頑張りましょう。」といったことを聞くと思います。皆さんも、自分で、頑張ったこと、3学期に向けて頑張りたいことをふり返ってみてください。これから冬休みになります。きっとお家によっていろいろな過ごし方があると思います。年末には家族みんなで大掃除、お正月に親戚の人と会って挨拶をする人もいるかもしれません。お休みを利用して、遠くに出掛ける人もいるかもしれません。コロナウイルス感染症もだいぶ流行ってきましたが、手洗い、消毒、換気等を行いながら、病気にかからないように気を付けて、楽しい冬休みを過ごしてください。1学期の終業式の日にもお話したお願いです。交通事故にあわないようにしてください。不審者が出そうな時間、場所に行かないようにしてください。困ったことがあったら、近くの大人に人に相談してください。1月10日、3学期始業式に皆さんで元気に会いましょう。

終業式後は、各学級ごとに教室や校庭等でお楽しみ会をしたり、荷物の持ち帰りの準備をしたりして2学期のまとめを行いました。

保護者の皆様、地域の皆様、2学期間どうもありがとうございました。3学期始業式は、1月10日(火曜日)です。子供たち会えることを楽しみにしています。

12月19日

15日(木曜日)、来週行われる芝小交流会で各クラスが行う出し物を紹介する集会を行いました。一昨年度、昨年度とできなかった芝小まつりですが、今年度は、1組グループ2組グループに分かれて、2日間で人数を減らして行います。各クラスとも、感染対策を行いながら、等、工夫をしながら準備をしています。芝小交流会は20日(火曜日)、21日(水曜日)の2日間です。

15日(木曜日)、5年生の音楽鑑賞教室がありました。今年度は東京室内管弦楽団の方々が演奏してくださいました。「剣の舞」や「運命 第1楽章」等、一度は聴いたことのある曲を演奏してくださったり、一つ一つの楽器を紹介してくださったりしました。

いよいよ2学期も今週いっぱいです。どのクラスも、学習・生活のまとめを頑張っています。

12月12日

先週は、各学年保護者会がありました。お忙しい中、また週のはじめは寒い日でしたが、お越しくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

さて、12月4日~10日は人権週間でした。今年のテーマは『「誰か」のことじゃない』です。人権について、この人権週間に限らず、他人事でなく自分事として考えてほしいと思います。6年生は、総合的な学習の時間に、人権について学んでいます。そして、2学期はハンセン病について学んでいます。

8日(木曜日)避難訓練を行いました。

8日(木曜日)、ふれあい班活動を行いました。

2学期も今日を含めて10日間です。今週も、学習、生活のまとめをしっかりと行っていきます。

12月5日

5日(月曜日)、今日の全校朝会は、「漢字の話」をしました。

児童の皆さんおはようございます。少し日にちが経ちましたが、11月18日、19日は音楽会でした。どの学年も、素晴らしい合唱と合奏でした。保護者の方からアンケートが届いているのでいくつか紹介します。

・指揮者を見ながらしっかりと呼吸を合わせて一丸となっており、とても感動しました。

・発表の時の堂々とした態度や真剣に取り組む姿に大変感動しました。

・合唱、合奏について随分練習を重ねてきたのだろうと感じました。

このように、皆さんの練習してきたこと、本番で頑張ったこと保護者の皆さんも感じてくださったようです。

さて、令和4年(2022年)も残すところ1か月となりました。皆さんは、各クラスで、生活のまとめ、学習のまとめをしているところだと思います。今日は「今年の漢字」について話します。12月12日(いい字一字)の「漢字の日」に、日本漢字能力検定協会が、今年1年を振り返って、漢字1文字を募集しています。昨年度は、オリンピックが開かれ、『金』という漢字が選ばれました。今年は、どんな漢字が選ばれるでしょうか。私が選ぶ今年の漢字は『活』です。プロ野球ではヤクルトスワローズ、村上選手が56本のホームランを打ち、今までの日本人選手ホームラン記録55本を超え、大活躍しました。今行われているサッカーワールドカップでも日本の選手が大活躍しています。皆さんも運動会に音楽会で活躍してくれました。また、学級の学習や係活動等、高学年はクラブや委員会で活躍してくれていると思います。皆さんにもこれからますます活躍してほしいと思います。そんな希望を込めて『活(かつ)』にしました。皆さんは今年を振り返り、漢字一字で表すと何を選びますか。

1年生だと「学」「気」「大」…。2年生だと「活」「元」「友」…。3年生だと「幸」「和」「遊」…。4年生だと「愛」「希」「努」…。5年生だと「謝」「豊」「夢」…。6年生だと「誠」「尊」「優」…等の漢字を習いました。クラスでも、今年1年をふり返って、今年の漢字について話し合ってみるのもいいですね。令和4年、2学期の生活、学習のまとめをしっかりして、新しい年を迎えましょう。今日は、「今年の漢字」についてお話しました。

全校朝会の後に、私の体験・主張発表コンクール、石田波郷俳句大会の表彰をしました。※表彰については、学校で応募しているものについて行っています。(消防写生会、図書館を使って調べる学習コンクール等)

2学期も残り3週間となりました。本日から保護者会が始まっています。お忙しい中、ご出席いただき、ありがとうございます。

11月30日

システムの不調で更新できませんでした。さて、2学期の残りの生活も1か月を切りました。音楽会が終わり、各学年日常の学習に戻り、日々生活しています。

1年生は、春から育ててきたサツマイモを収穫しました。一口大に切ったお芋を栄養士が蒸かしてくれました。

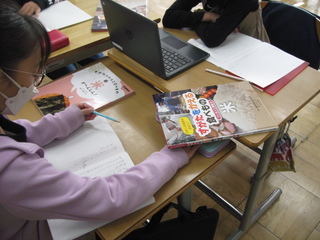

3年生は、国語で「姿を変える大豆」の学習をしました。私たちのまわりには、他にも姿を変えて食べられているものがあります。今年度教育委員会より、特色ある教育活動の予算で購入した書籍を利用して、どんな食べ物が、何に変身して食べられているのか、皆それぞれに調べています。

新型コロナウィルス感染症だけでなく、インフルエンザが流行る時期です。健康に留意しながら生活していきます。

11月19日

1日1日秋が深まっていく中、本日体育館にて音楽会(保護者観賞日)が開催されました。全校で一堂に会することはできませんが、学年ごとに保護者の方々2名ずつご参観いただきました。

子供たちは、「かなでよう とどけよう 心ひとつに」をテーマに、1~6年生まで、それぞれの学年が合唱に、合奏に、今まで練習を頑張ってきました。子供たちは、児童観賞日、保護者観賞日、合唱に合奏に練習した成果を十分に発揮してくれました。

子供たちには、演奏するのも大切な勉強ですが、音楽会のような舞台は、演奏する人と聴く人で作り上げることを話しました。全ての学年の演奏を直接聴くことはできませんでしたが、体育館で聴く人も、教室からオンラインで聴いている人も、演奏しているときは、静かに聴いて、演奏が終わったら大きな拍手でお互いの頑張りをたたえていました。また、6年生が会場を準備してくれて、片付けは5年生が行ってくれました。5、6年生の皆さん、ありがとうございました。

※写真は、18日(金曜日)児童観賞日の時のものです。

2学期も残り1か月と少しです。音楽会で学んだことを2学期のまとめにつなげていきたいと思います。

11月14日

先週の最後には、8日(火曜日)の皆既月食、天王星食についての記事を書きました。ずっとは見ていなくても、月食が始まった頃や終わった頃の様子を見た人も多いかと思います。私も月食の始まりと終わりを見ましたが、天気にも恵まれ、これほどきれいに月食が見られたのは久しぶりでした。

11日(金曜日)に4年生の社会科見学に行ってきました。場所は、羽村市にある羽村市立郷土博物館、多摩川から玉川上水に水が流れる羽村の取水堰、羽村駅そばにあるまいまいず井戸です。子供たちは、社会科で江戸時代に人々が多く住みはじめ、人々が生活していくためには水が必要なことを学んでいます。そして、その大切な水を確保するために、江戸時代に、玉川兄弟が羽村の取水堰から新宿までの43kmという長い道のりを高低差約100mというほぼ平らな状態で水を送るということを行ったことも学んでいます。子供たちは取水堰や、玉川兄弟の像が立っているそばで、当時のことを思い、お弁当を食べながらたくさんのことを感じてきました。

今週末には音楽会があります。ここまで、子供たちは音楽会に向けて合唱に合奏に頑張って一生懸命に取り組んでいます。8日(火曜日)には6年生合唱曲『COSMOS』作曲者のミマスさんが芝山小学校に来校、6年生に特別授業をしてくださいました。

子供たちにとっては、『COSMOS』を作ってくださった作曲家の方と貴重な時間を過ごすことができました。

今週は、1~3年生までの練習の様子をお届けします。

感染症の拡大が心配されるところですが、無事に音楽会ができますように、保護者の皆様には、ご協力をお願いいたします。

11月7日

音楽会まであと、2週間となりました。先週は、6年生が音楽会に向けて楽器やひな壇の準備をしてくれました。早速、体育館で学年全体の練習が始まりました。

2日(水曜日)に校内研究会を行いました。授業は、1年生、生活科「きせつとあそぼう~あき~」です。以前もお伝えしましたが、子供たちには「自ら課題を見付け、自ら課題を解決していく力」を身に付けさせたいと考えています。子供たちは、枯れ葉やドングリ等を使いながら遊びを考えていきます。グループごとに自分の考えたものを伝え合う等、話し合う姿から子供たちが主体的に学ぶ様子が伺えます。この日は、教育委員会の皆様も授業を参観しに来てくださいました。子供たちが頑張っている様子をたくさん褒めてくださいました。

4日(金曜日)委員会活動では、環境委員会の子供たちが、学校支援本部、保護者の皆様とともに「花を植えよう」の活動を行いました。先日のサタデースクール、漢字検定に続き、少しずつですが、保護者・地域の方々と一緒に活動ができてうれしく思います。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

国立天文台によると、明日8日(火曜日)は、皆既月食、天王星食、ダブルの天体ショーがあるそうです。日本で皆既月食と天王星食が重なるのは過去5000年で1度もない珍しい現象だそうです。明日はお天気もよさそうですから、その天体ショーをぜひ見てみたいと思います。

10月31日

先週は、28日(金曜日)1、2年生が所沢航空公園に、25日(火曜日)3年生が天覧山に遠足に行きました。コロナ禍のため、交通機関を使っての遠足を行っていませんでしたが、感染に気を付けながら行ってきました。1、2年生の遠足では、2年生が1年生の先頭に立って、オリエンテーリングをしたり、輪になってお弁当を食べたりしました。また、3年生の遠足では、曇りの天気でしたが、みんなでの山登りを初めて経験し、みんなで頂上から町の様子を見ることができました。

27日(木曜日)は子供を笑顔にするプロジェクトとして、『笑って学ぶエンタメ式SDGsショー!~環境問題を自分事に~』を実施しました。この事業は、東京都教育委員会が、『地域や社会などにある多様な学びの場を活用し、子供たちがワクワクした気持ちになれる作品等に触れたり、楽しく、前向きになれる体験をしたりすることで、児童・生徒の豊かな感性を養い、コロナ禍における子供の笑顔を取り戻し、社会全体を明るくしていく。ここでの体験が、学び続けていこうとするきっかけの一つになるようにする。』という目的で行っています。本校では、様々なプログラムから今回は、本校の校内研究とも関係のある、『笑って学ぶエンタメ式SDGsショー!~環境問題を自分事に~』を選択し、楽しくSDGsについて学びました。

29日(土曜日)に学校支援本部、保護者の皆様の御協力で、漢字検定を行いました。遠足同様、コロナ禍で行っていませんでしたが、久しぶりに実施することができました。学校支援本部の皆様、保護者の皆様、ありがとうございました。

31日(月曜日)、今日の全校朝会は、「人権について考えよう」という話をしました。…人権とは低学年には少し難しいですが、「人」という字に、権利の「権」と書きます。大人も子供も、男の子も女の子も、みんなが不自由なく暮らしていけるためにとても大切なことです。6年生が、1学期に人権について勉強して、作文を書きました。今日は、6年生の代表の人に作文を読んでもらいます。

『名前』それは、誰にでもあるもの。とても大切なもの。一生付き合っていかないといけないもの。「お前。」そんな言葉が聞こえる。クラス、学年、学校全体。その言葉が聞こえるたびに、私は「お前。何て名前じゃないのにな…。」とても悲しい気分になる。以前、国語の学習の時、『友達に対しての言葉づかいについて』という題名で、発表をしたことがある。その時、「お前。と相手に発するのはよくない。もっと言葉を改めて発言した方がよい。」とは発言した。しかし、特に改められることはなかった。意識して発言を気を付けるようにしてくれていた人はいたのかもしれないが、「お前。」という言葉がなくなることはなかった。人には、親が付けてくれた『名前』がある。しっかりと相手のことを名前で呼ぶことが、一人一人の人権を守るために、大切なことなのではないかと私は思う。さらに、「お前。」などと、友達などに対して発している人たちは、あまりしゃべらない相手や異性に対しては、名前で呼んでいる傾向があると思う。つまり、親しい相手に対しては、軽々しく「お前。」などと発する、ということになる。自分は何とも思っていなくても、その相手は傷ついていたり、周りの人が不快に思っていることもある。まさに、『親しき中にも礼儀あり』ということわざがぴったりだと私は思う。これからも「お前。」と相手に発したり、変なあだ名を付けて笑ったりする人はいると思う。私は、そんな人たちのせいで傷ついていたり、不快に思っている人たちのために、一言でもいうことができるような人になりたい。私自身が、人権のことについて考えながら生活したり、『親しき中にも礼儀あり』を心掛けたりしながら生活したら、少しは一人一人の『名前』を大切にすることができるのではないかと思った。

いかがでしたか。皆さんも名前の大切さについて、考えることができたでしょうか。ところで、11月は、今年度2回目の「ふれあい月間」です。1学期にも話しましたが、いじめをなくすために、もしいじめがあったとしても、早く解決するためにアンケートを行います。2学期始業式の日に「いじめは許しません。」という話をしました。ぶったりけったりといった暴力、言葉での暴力はもちろんいけません。さらには、SNSを使ってのいじめもありますが、これらも絶対にいけません。芝山小学校の皆さんには、いじめで苦しむ人になってほしくはありません。また、いじめる人にもなってほしくはありません。私の願いは、皆さんが友達と仲よく、毎日元気に学校に通ってきてほしいということです。いじめをなくすことは、人権について考える大切なことの一つです。今日は、「人権について考えよう」という話をしました。(全校朝会の後に、図書館を使った調べる学習コンクールの表彰をしました。)

10月24日

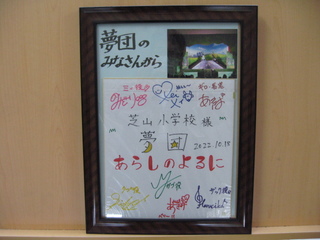

10月17日(月曜日)、18日(火曜日)に演劇鑑賞教室がありました。今年度も、昨年度演じていただいた劇団『夢団』の皆さんの劇でした。今年度の演目は『あらしのよるに』でした。子供たちは、真剣に、時には笑いながら楽しんで劇を観ていました。どんなエンディングになったかはお子様に聞いてみてください。今年度も密にならないように、2学年ごとに3回公演していただきました。劇団『夢団』の皆さん、ありがとうございました。

10月17日(月曜日)から29日(金曜日)まで、読書旬間です。毎週行っている全校読書の回数を増やし、図書室には先生たちがお薦めの本を紹介してくれています。他にも、給食では、本のタイトルに合わせて献立を考えてくれています。

日頃から3から6年生まで、算数では3グループに分かれて、習熟度別の学習に取り組んでいますが、今年度も、4年生の子供たちを8グループに分かれてのベーシックタイムを実施しています。より少ない人数で、習熟に合わせて計算ドリルや東京ベーシックドリル等、個に応じた学習ができるように取り組んでいます。

10月15日

8日(土曜日)、コロナ禍前に盛んに行われていたサタデースクール(サッカー、バスケットボール)を実施たしました。担当の方から声を掛けていただき、子供たちに募集をしたところ、大勢の子供たちが応募してくれました。スポーツの秋、指導してくださった方のおかげで子供たちが気持ちよく体を動かすことができました。

11日(火曜日)は目の愛護デー給食、ブルーベリーヨーグルトケーキをいただきました。ブルーベリーは、清瀬産のものが使われています。

12日(水曜日)13日(木曜日)に1、2、4、5年生のセーフティ教室の授業を行いました。

1,2年生は、読売防犯協力会の方による不審者対応についての教室でした。腹話術を使いながら、不審者にあった時の対応や「いかのおすし」の話をしてくださいました。4年生は、ファミリeルール事務局の方による情報モラルについての教室でした。スマートフォンやタブレット端末の正しい使い方や困ったことがあったら大人の人に相談すること等を学びました。5年生は清瀬市子育て支援課の方による喫煙防止についての教室でした。それぞれの講師の方々のお話を聞いて、たくさんのことを学びました。子供たちがこれからの生活で気を付けていってほしいと思います。

13日(木曜日)から15日(土曜日)は清瀬教育の日、ということで授業公開をいたしました。密を避けるため、時間を区切っての参観となりましたが、保護者の皆様には、ご協力いただきましてありがとうございました。

13日(木曜日)に東京都水道局の方々による水道キャラバンの授業がありました。森林の大切さ、管理から水をきれいにする方法等を学びました。子供たちは、改めて水の大切さについて学べたと思います。

※ホームページでの写真は、ゲストティーチャーの方々の写真も含め、他への転用をご遠慮ください。

そして、15日(土曜日)は道徳授業地区公開講座でした。本来でしたら全ての保護者の皆様に道徳の授業をご参観いただきたかったのですが、全員に見ていただくことができませんでした。道徳の授業の様子については、後日ホームページ上に公開いたします。

10月7日

5日(水曜日)6年生がNPO法人ウィズアイの皆様の方々に、赤ちゃんの力プロジェクトの授業をしていただきました。コロナ禍なので昨年度同様、やり方を工夫して実施していただきました。

1時間目は、わたしたちの心と体の成長について、改めて学びました。子供たちは、生命が誕生することの不思議さ、生命尊重の大切さを実感したことと思います。そして、2時間目は、赤ちゃんの成長の様子を写真と動画を見せていただきました。そして、赤ちゃんをだっこする体験を行い、最後は、オンラインでつないで、赤ちゃんを育てている保護者の方へのインタビューしました。コロナ禍前は実際に赤ちゃんを連れてきていただき、赤ちゃんを育てている保護者の方へ直接インタビューをしていたのですが、昨年同様オンラインで保護者の方へインタビューを行いました。また、赤ちゃんをだっこする体験も本物の赤ちゃんをだっこするのではなく、実際の赤ちゃんと同じ大きさ、重さの人形をだっこする体験を行いました。

子供たちからは次のような質問があり、保護者の方々が子供たちの質問に丁寧に答えてくださいました。

Q 子育てをしていて大変なことはどんなことですか?

A どんなことをしてほしいのだろうと、わからないことがあります。

Q 嬉しい時はどんな時ですか?

A 日々、何かができた時は嬉しいです。

反対にお母さんから質問がありました。

Q お家の人と一緒にいて、楽しいのはどんなことですか。

A 一緒に料理をすることです。

A ご飯を食べるときに、一緒に話をすることです。

オンラインではありましたが、お母さんたちの話から子育ての楽しさや努力の様子がよく伝わってきました。また、お母さんたちにとっても、6年生の話を聞いて、赤ちゃんが成長して、一緒に話したり、何かができることを楽しみにしているでしょう。オンライン、人形を使っての今回の赤ちゃんプロジェクト。直接赤ちゃんに触れ合うことができませんでしたが、この時間の学習を通して子供たちは自分や他者を大切にすることの重要性を十分に理解できました。今回、子供たちのために様々な工夫をしてご指導いただいた、ウィズアイの皆様、本当にありがとうございました。

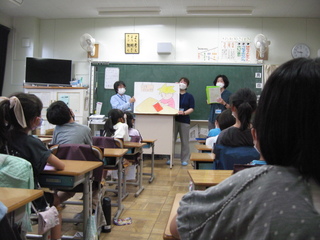

5日(水曜日)に校内研究会を行いました。授業は、6年生、総合的な学習の時間「世界の生活をみつめよう」です。子供たちには「自ら課題を見付け、自ら課題を解決していく力」を身に付けさせたいと考えています。校内研究会では、教員が教室で授業の様子を見ますが、密を避けるために半分の教員は、家庭科室からリモートで見ました。授業後は、よかったところや課題について教員同士話し合いました。授業では、子供たちがタブレット端末を活用して話し合いを進めてきましたが、グループごとに話し合う姿から子供たちが主体的に学ぶ様子が伺えました。さらに、一人一人の子供たちが身に付けるべき力について分析していきます。

6日(木曜日)あいにくの雨模様ではありましたが、5年生の社会科見学がありました。見学先は、埼玉県立川の博物館、明治なるほどファクトリー坂戸です。

7日(金曜日)の給食は十三夜献立でした。明日は十三夜です。十三夜は十五夜に次いで美しい月が見られると言われている日本由来の風習です。明日は曇り気味の天気ですが、月は見られるでしょうか。秋の香ご飯では、栗、しめじ等、秋を思わせる食材が入っていておいしくいただきました。

朝晩だけでなく、日中も寒い日が増えてきました。体調に気を付けて過ごしていきたいと思います。明日から3連休です。来週は土曜日まで授業があります。少し体を休めて来週元気に登校してもらいたいと思います。

10月1日

10月になりました。爽やかな秋空のもと、…というより、季節が夏へ逆戻りしたような暑い中、本日運動会がありました。今年は、1年と2年、3年と4年、5年と6年という組み合わせで短距離走、団体競技、団体演技を行いました。大きな声で応援はできませんが、6年生の応援団を中心に皆元気に拍手で応援をしていました。2学年ずつの実施、保護者の皆さんには一家庭2名以内と制限させていただきながらご参観いただきました。ご協力に感謝申し上げます。

9月26日

子供たちは運動会に向けての練習も大詰めです。

さて、先週20日(火曜日)に校内研究会を行いました。授業は、3年生、総合的な学習の時間「手書きの地図をつくろう」です。前の時間にゲストティーチャーの方に地図のかき方について学んだことをグループごとに話し合い、整理しました。学区域には様々な施設等がありますが、子供たちがどのような地図を作るのか楽しみです。子供たちには「自ら課題を見付け、自ら課題を解決していく力」を身に付けさせたいと考えています。校内研究会では、教員が教室で授業の様子を見ますが、密を避けるために半分の教員は、家庭科室からリモートで見ました。授業後は、よかったところや課題について教員同士話し合いました。授業では、子供たちが付箋を使って話し合いを進めてきましたが、グループごとに話し合う姿から子供たちが主体的に学ぶ様子が伺えました。さらに、一人一人の子供たちが身に付けるべき力について分析していきます。

本日は全校朝会でした。運動会もまもなくですが、本日は10月分の朝会ということで、「読書の秋」という話をしました。

児童の皆さんおはようございます。いよいよ運動会の日が近づいてきました。本番に向けて、どの学年も頑張っています。運動会については、前回、「味方の反対は?」という話をしました。運動会で精一杯の力を出し切って、運動会を通して、お互いに相手チームを尊重し合う、相手を思いやる気持ちが生まれてほしいと思います。

さて、今日は、まもなく10月、「読書の秋」についての話をします。皆さん、本は好きですか。本を選ぶときに、どんな本を選ぶでしょうか。私は、選ぶときの方法の一つとして、同じ人が書いた違う本を選ぶことがあります。学生時代、灰谷健次郎さんという人が書いた本(太陽の子、兎の目)をたくさん買って読んでいました。ところで、皆さんが本を選ぶとき、教科書に載っている話を書いた「人」で選ぶのも面白いと思います。1年生だと「くじらぐも」は、中川李枝子さんが書いています。中川さんは、「ぐりとぐら」を書いた人です。読んだことがある人も多いかと思います。2年生だと「スイミー」は、レオレオニさんが書いて、谷川俊太郎さんが訳しています。「フレデリック」を読んだことがある人もいるかと思います。3年生です。「ちいさんのかげおくり」はあまんきみこさんが書きました。あまんさんは「白い帽子」を書いています。4年生です。「ごんぎつね」は新見南吉さんが書いた本です。新見さんは「手袋を買いに」を書いています。5年生です。「大造じいさんとがん」は、椋鳩十さんが書いた本です。椋さんは「片耳の大鹿」を書いています。6年生です。「やまなし」は宮沢賢治さんが書いた本です。宮沢賢治さんは、「注文の多い料理店」や「銀河鉄道の夜」といったお話を書いた人です。このように、教科書に載っている話を書いた人で選ぶのも面白いと思います。運動会が終わったら、いろいろな本に親しむというのはどうでしょうか。今日は、「読書の秋」という話をしました。

21日~30日まで「秋の交通安全運動週間」です。各学級でも登下校時の歩き方や自転車の乗り方について指導しています。日常も声掛けをしていただいていると思いますが、ぜひ、この機会に交通安全についてご家庭で話し合ってみてください。

いよいよ10月1日(土曜日)は運動会です。子供たちは毎日の練習を頑張っています。先週末、保護者の皆様には、「運動会のご案内」のお手紙を配布させていただきました。今年も2学年ずつ行い、保護者の皆様の参観も、1家庭2名とさせていただきました。子供たちにたくさんの拍手の応援をお願いいたします。

9月16日

子供たちは運動会に向けて、日々練習に励んでいます。9月は19日(火曜日)敬老の日、23日(金曜日)秋分の日と3連休が2回あり、子供たちにとっても、私たち大人にとっても、少しホッとできる時間となるでしょうか。ぜひ、体を休めて、運動会にベストな状態で臨めるようにしたいと思います。最初の頃は、運動会の練習を体育館で行っていた学年も、校庭に出て、位置を確認しながら演技の練習を行ったり、走ったりしています。今年の短距離走は、体育館側を3~4人ずつ走ります。正門側旧飼育小屋前あたりを短距離走撮影場所として、保護者の方には開放する予定です。丁度私が撮影しているような場所です。保護者の方には、来週お手紙を配る予定ですが、どうぞ保護者の方同士譲り合って、お子様が走り終えたら、速やかに次の方にお譲りいただきたいと思います。日時、会場図、お願いしたいこと等、来週お配りするお手紙をご覧ください。

今週は、3年生、6年生の授業にゲストティーチャーの方がいらっしゃいました。

3年生は、「自分たちの地図をつくろう」ということで、学区域の地図を作ります。教科書会社の方がお見えになり、トレーシングペーパーを使って学区域の地図をなぞったり、地図記号を書き入れたりしながら、地図の作り方を学びました。また、6年生は、学生時代から多くの外国に行った経験のある人から、特にカンボジアの生活について教えていただきました。子供たちからもいろいろと質問が出て、海外のいろいろな国々に興味・関心をもつことができました。

明日から、3連休となりますが、台風14号が、沖縄、九州方面へと近づいています。その後も台風が東よりに移動し西日本から北日本へと広い範囲で影響がでそうです。台風の影響があるか心配されるところですが、本日、保護者の皆様にはメール配信をいたしました。20日(火曜日)の登校等に変更等がある場合は、メール配信にてお知らせいたします。よろしくお願いいたします。

9月9日

まだまだ数は多いものの、新型コロナウイルス感染症の新規感染者の数は少しずつ減少傾向にあるでしょうか。このまま減少傾向が続くとよいと思います。もちろん学校では、今まで通り感染症対策を行いながら、気を付けて学校生活を行っていきます。各学年とも、運動会の練習が本格的に始まりました。どの学年も、子供たちは、演技、競技の練習に励んでいます。10月1日の運動会当日が楽しみです。2学期最初のふれあい班活動がありました。曇り空ではありましたが、校庭で1~6年生が一緒に元気に校庭で遊ぶことができました。

明日10日は十五夜です。十五夜は旧暦の8月15日に月を見ながらその年の収穫に感謝する日本の伝統行事です。さて、学校給食は季節を意識したものを提供しています。本日の手作りみたらし団子もその一つです。夜は曇りの予報が出ていますが、「中秋の名月」は見られるでしょうか。

9月5日

2学期がスタートして1週間が経ちました。最初の1週間、それぞれのクラスでは、夏休みにあったことを、みんなに話したり、グループごとに話したりして始まりました。学校では、少しずつ生活習慣、学習習慣を取り戻しながら、運動会に向けて練習が始まっています。朝、昇降口で子供たちの様子を見ていると、元気よく挨拶をしてくれる子供たちがいますが、まだまだ眠そうな子供たちもいます。早寝早起き、朝ご飯をしっかり食べて、1日元気に過ごしてもらいたいと思います。

今日の全校朝会では、運動会の練習が始まるので、学校だよりに書いた「味方の反対は」という話をしました。

児童の皆さんおはようございます。新学期がスタートして1週間が過ぎました。まだまだ暑い日が続きますが、少しずつ学校生活に体を慣らしていきましょう。

さて、今日は、「味方の反対?」という話をします。今日の話は、学校だよりにも書いた話なので、学校だよりを読んだ皆さんは、学校だよりを思い出しながら聴いてください。皆さん、味方の反対は何だと思いますか。辞書では、「味方」の反対は「敵」です。しかし、30年も前の話ですが、私が当時お世話になった先生から聞いた話です。「味方の反対は確かに敵です。しかし、体育や運動会では、味方チームの反対は、敵チームではなく、相手チームです。相手チームがいたから頑張れた、相手チームがいたから勝った喜びを味わえた。相手チームがいたから、負けて悔しかったけど次は勝てるように頑張ろう。子供たちには、そんな気持ちでいてほしいと思っています。」私は、担任時代、体育の学習等では、子供たちには、お世話になった先生から聞いた話を思い出して、学習に取り組んでいました。もちろん、体育でも運動会でも、勝とうという気持ちは大切です。どの競技のスポーツ選手もはじめから負けてもいいと思って競技を行う選手はいません。むしろ一流の選手ほど、勝つことにこだわります。そして、一流の選手ほど、競技が終わると「自分の技術がまだまだ…。」「もっと自分の技術を向上させなければ…。」といった気持ちをテレビ等のインタビューで話しています。一流の選手が、勝負に負けて相手をけなしている姿を見たことがあるでしょうか。むしろ、「相手の選手(チーム)が上手でした。」と相手選手(チーム)の努力をたたえています。私はスポーツ選手ではありませんが、相手を思う気持ちは同じです。運動会では勝つチーム、負けたチームがあります。勝ったチームは喜ぶことでしょう。負けたチームは悔しい気持ちでいっぱいになるでしょう。それでも、運動会を通して、お互いに相手チームを尊重し合う、相手を思いやる気持ちが生まれてほしいと思います。皆さんは、運動会に向けて、一生懸命練習に励むことでしょう。友達と協力する大切さを学ぶことでしょう。さらに、6年生は、各係活動で運動会を支えてくれることでしょう。運動会の練習、運動会を通して様々な力を身に付け、学校生活に活かし、相手を思いやる人になってほしいと願っています。今日は、「味方の反対?」という話をしました。

8月30日

2学期がスタートしました。2学期も、感染防止に努めながら教育活動に取り組んで参ります。ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

本日の始業式も1学期終業式と同様、校長室からオンラインで行いました。

児童の皆さん、おはようございます。2学期が始まり、また、皆さんの元気な声が聞こえるようになりました。嬉しいことです。皆さん、夏休みは楽しく過ごせましたか。終業式に話したように、いろいろなことを経験したり、チャレンジしたりした人がたくさんいたことと思います。読書感想文コンクールやポスターを頑張った人もいると思います。図書館を使った調べる学習コンクールを頑張った人もいると思います。ぜひ、先生やクラスのお友達に教室で話をしたり、頑張ったものを先生に提出したりしてみてください。

1学期は、新型コロナウイルス感染症の感染が広がる中、密にならないように工夫して学習したり、工夫して行事に取り組んだりしている姿を見ることができました。

テレビや新聞等を見ている人は分かるかもしれませんが、今も、新型コロナウイルス感染症の感染状況は、よくありません。2学期、感染状況によっては、学級閉鎖になったり、オンライン授業に切り替えたりすることがあるかもしれません。学習や生活面でできないことが出てくるかもしれません。しかし、その中で工夫してできることはないか、先生たちと皆さんで知恵を出し合ってほしいと思います。

2学期は、1年で一番長い学期、夏から秋、そして冬と3つの季節が過ぎていきます。運動会や音楽会が予定されています。遠足や社会科見学等が予定されている学年もあります。今学期も、コロナウイルス感染症に気を付けたり、また、交通事故を含めて大きな事故にあわないようにしたりして、元気に過ごしてほしいと思います。

1学期のはじめにも話したのですが、もう1度言います。学校はいろいろなことがあります。いいことや楽しいこともたくさんあります。もしかしたら、いやなこともあるかもしれません。学校だけでなく学校から帰った後でも、いろいろなことがあると思います。特に、学期のはじめは、いつもは大丈夫なことも、悩むことがあります。芝山小学校の先生や主事さんは、皆さんを、とても大切に思っています。心配なことがあったら力になります。どんなことでも、先生や主事さんに相談をしてください。そして先生方、主事さん方は、いじめは絶対に許しません。このことを皆さんに伝えます。今週は、命の週間です。一人一人の大切な命について、みんなで考えたいと思います。

さあ、2学期が始まります。今学期も、いいことがたくさんある学校生活を始めましょう。お話を終わります。

8月26日

皆さんお元気ですか。学校は、子供たちの声が聞こえないと寂しい感じがします。まもなく2学期が始まります。夜寝るのが遅かったり、朝起きるのがゆっくりだったりしている人たちは、早寝早起きをして、少しずつ生活のリズムを整えられるとよいと思います。

7月29日の記事でお伝えしていた渡り廊下の工事が終わりました。青空をイメージした水色の柱、真新しいシルバーのパネルを芝生の大地をイメージした緑色で枠を縁取りました。

学校では、教職員みんなで、子供たちが登校する準備をしています。

2学期が始まることを楽しみにしている人もいるかもしれませんが、不安に思っている子供たちもいることと思います。1学期末には、「困ったことがあったら、近くの大人に人に相談してください。」と話をしています。学校には担任、養護教諭、スクールカウンセラー等話を聞いてくれる人がいます。ぜひ、困ったことがあったら、身近な大人に相談してほしいと思います。始業式、子供たちに会えることを楽しみにしています。

7月29日

夏休みに入って1週間が過ぎました。皆さま、いかがお過ごしでしょうか。毎日、暑い日が続き、東京都では新型コロナウイルスの新規感染者が4万人を越えました。熱中症、感染症に気を付けてお過ごしください。さて、子供たちはいなくて寂しい感じがしますが、学校の様子を少しだけお伝えいたします。何度かお伝えしていました、燕の赤ちゃんですが、先週末まで確認できましたが、今週初めには無事に旅立ったようです。また、清瀬市教育委員会の皆様のおかげで、学校では現在、校舎から体育館までの渡り廊下を工事中です。8月中頃には完成予定です。来週は、2日(火曜日)、4日(木曜日)に図書室開放があります。ご都合がよかったらいらしてください。

7月22日

20日(水曜日)、6年生の社会科見学に行ってきました。場所は、国会議事堂、法務省、警視庁です。社会科では、政治等について学習してきました。学習のまとめとして、実際の建物を見たり、今回は国会で、体験プログラムを行ったりすることができました。

本日は、終業式を迎えることができました。本日、子供たちには以下のような話をいたしました。

児童の皆さん、おはようございます。4月7日からスタートした1学期が今日で終了します。1学期間、感染症や熱中症に気を付けながら、皆さんよく頑張りました。5、6年生は宿泊行事を行うことができました。友達と寝食を共にすることで、協力することの大切さに気付いた人も多くいました。4年生は、多摩六都科学館に行って、科学の面白さを感じてきました。3年生は自転車教室で、安全な自転車の乗り方を学んだり、学校のまわりを歩いて清瀬市のことを学んだりしています。2年生は1年生を学校案内してくれて、立派なお兄さん、お姉さんになりました。1年生はしっかりと教室で先生の話を聞いて、すっかり芝山小学校の1年生です。

今日は、1学期のまとめとして通知表、めぶきを担任の先生からいただきます。通知表をいただくときに、担任の先生から「ここを頑張りました。」「2学期はここを頑張りましょう。」といったことを聞くと思います。皆さんも、自分で頑張ったことをふり返り、2学期に向けて頑張りたいこと考えてみてください。

これから長い夏休みです。感染症が拡大しているので心配なこともありますが、いつもと違うことを経験したり、チャレンジしたりできるとよいと思います。私は、小学校4年生の時に富士山に登りました。日本一高い山に登ったことは大きな自信になりました。今日の学校だよりに書いてあるので、あとで読んでください。もちろんどこかに出掛けなくても経験できることやチャレンジできることはたくさんあります。学校では、読書感想文コンクールやポスターの募集をしています。図書館を使った調べる学習コンクールの募集もしています。何か一つでも頑張った、というものがあると、2学期の生活、学習につながると思います。

最後に、お願いです。交通事故にあわないようにしてください。水の事故にあわないようにしてください。不審者が出そうな時間、場所に行かないようにしてください。いつもの学校生活と同じように、感染症や熱中症には気を付けてください。そして、困ったことがあったら、近くの大人に人に相談してください。学校以外にも相談できるように、このようなプリントも配られたと思います。8月30日、2学期始業式に皆さんで元気に会いましょう。校長先生の話を終わります。

保護者の皆様、地域の皆様、1学期間どうもありがとうございました。2学期始業式は、8月30日(火曜日)です。子供たち会えることを楽しみにしています。

7月19日

東京都だけでなく、全国的に、新型コロナウイルス感染症の新規感染者の拡大が止まりません。保護者の皆様にはメール配信をいたしましたが、お子様や同居するご家族の方が体調不調の場合には、無理をしないようにお願いいたします。22日(金曜日)の終業式を無事に迎えたいと思います。

本校特別支援教室教員が、4年生児童向けに、特別支援教室がどんなところかについて学習しました。はじめに、担当の教員から「人には得意なところもありますし、苦手なところもあります。きらり(特別支援教室)は、得意なところを伸ばし、苦手なことに挑戦する場所です。」と話がありました。その後、きらり(特別支援教室)では、どんなことをしているか、一緒に体験してみました。人と気持ちを合わせたり、集中力を高める活動をしたりして、最後の振り返りでは、子供たちも特別支援教室のことを理解してくれたようです。

6年生が水泳学習のまとめで、着衣水泳を行いました。はじめは、洋服を着ないで水慣れをします。その後、洋服を着て水の中に入りました。大きな声は出しませんでしたが、泳ぐのは大変そうで、子供たちの表情から、いつもと違う水の中の感覚に戸惑っていました。何とか水の中で浮くことができるように、子供たちも頑張っていました。これから迎える夏休み、水の事故にあわないのが一番ですが、もしもの時は慌てずに対応できるようになってほしいと思います。

7月11日

先週は雨の日もあり、先々週より気温は下がりましたが、少し蒸し暑い日が続きました。7月1日、8日と2週続けて、保護者の方々に「暑さ対策の持ち物」についてお知らせをいたしました。現在、学校での主な熱中症対策については、水筒の持参、こまめな水分補給、エアコンの使用、教室の扇風機やサーキュレーターの活用、暑さ指数による屋外活動の可否判断等を行っています。保護者の皆様には、ご家庭の判断で持たせてよい物として、登下校時の日傘、クールネックタオル(登下校時及び学校生活での使用)、必要に応じて、今よりも大きめの水筒、もしくは、必要に応じて、「予備」として、ペットボトルに入れたお茶や水(凍らせるのも可)も持ってきてよいとしています。また、授業中や休み時間に校庭等で活動する際に使用する暑さ対策のための帽子もお願いしています。(体育の赤白帽子も活用します。1年生は交通安全の黄色い帽子を活用します。)

学校では、水筒の中身がなくなったら、学校の水道水を飲むこと、水道水を水筒に補充することの言葉掛けをしています。また、休み時間に外遊びをする時には、安全面への配慮から、クールネックタオルは着けずに活動すること、外遊びの時は帽子を着用するように指導します。屋外での活動において、距離が十分に保つことができる時は、マスクを外すことを指導しています。これからも熱中症、そして感染症に気を付けて過ごしていきます。どうぞ、ご理解ご協力をお願いいたします。

先週は避難訓練を行いました。今回は、理科室から出火、という想定で行いました。清瀬消防署の方々にも来ていただき、避難訓練の様子についてお話を伺いました。その後、1年生と2年生は煙体験です。消防署の方の話を聞いて、腰を低くして煙体験ハウスの中に入って行きました。火事があったら大変ですが、実際の火事の現場に居合わせてしまったら、今回の訓練のことを思い出してほしいと思います。

久しぶりに「ふれあい班活動」を行いました。今回は、とても暑いので、室内で行いました。「ハンカチ落とし」や「なんでもバスケット」など、室内でできることは限られますが、上級生を中心に頑張って活動していました。6年生の皆さん、ありがとうございました。

7月7日は七夕でした。プールの隣にある笹を切ってきて、昇降口に飾りました。短冊を切っておいて置いたら、多くの子供たちが願い事を短冊に書いてくれました。子供たちなので、「○○になりたいです。」という願い事もありましたが、「はやくコロナがおさまりますように。」「戦争が終わって、世界が平和になりますように。」といった願い事もありました。「芝山小学校が世界一よい学校になりますように」という願い事もありました。願い事が叶うといいですね。

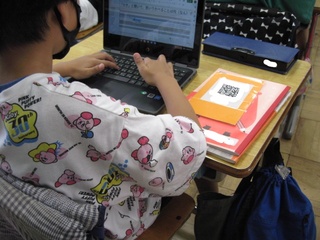

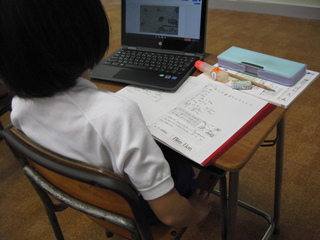

先週のいくつかの授業の様子をお知らせします。

1学期もあと2週間、元気に過ごしてほしいと思います。

7月4日

先週は27日の梅雨明け以降、連日の猛暑日で暑い日が続きました。暑さ指数が31℃を超えると、外での活動を中止しています。従って、暑いからプールに入りたいのですが、今度は暑すぎるとプールには入れません。(※暑さ指数は、気温の高さだけではありません。)子供たちも残念そうです。

芝山小学校では、毎年「石田波郷俳句大会」に参加しています。先週は、5年生の俳句教室がありました。講師の先生から、俳句の基本的な約束事等のお話をいただいた後、実際に思い思いの俳句を作ってみました。昨年度も、芝山小学校から多くの入選者した子供たちがいました。今年は誰の作品が入選するでしょうか。楽しみです。

4年生理科見学に行ってきました。多摩六都科学館に到着後、最初のプログラムはプラネタリウム見学です。夏の星座だけでなく、太陽や月の動き、冬の星座等詳しく解説してくださいました。その後は、クラスごとに、実験ショーグループと自由見学グループに分かれました。実験ショーでは空気の性質について、詳しく学ぶことができました。自由見学では、班ごとに協力して見学することができました。4年生にとって、教室での学習とは違った有意義な1日でした。

今日は、全校朝会でした。画面を見せながら話をしたかったので、校長室からオンラインで行いました。話の内容は以下の通りです。

今日は、「1学期の振り返りをしよう」というお話をします。(中略)今日は、主に5月に話した「SDGsについて考えよう」について話をします。皆さんは、SDGsについて勉強しましたか。実は、皆さんは、知らない間に、SDGsについて勉強していたのです。皆さんは、給食を残さずに食べていますか。給食を残すとごみが増えてしまします。これからも持続可能な社会を築いていくために、やさしい言葉で言うと、今と同じような生活を続けていくために、よりよい生活をしていくために、ごみを減らすことは大切です。ですから、給食を残さずに食べることもSDGsに関係していると言えます。(12つくる責任つかう責任)私は、よく皆さんの教室に行って授業の様子を見せていただいています。1年生はアサガオ、2年生はミニトマトを育てています。一人一人の取組は小さいものですが、たくさんの人がかかわれば、緑を増やすことにつながります。緑を増やすことは、空気をきれいにすることにつながり、地球温暖化対策にもつながります。(13気候変動に具体的な対策を)3年生は、学校の外に出て地域には何があるか勉強しています。住み続けられる街づくりについて学習することは、大切なことです。(11住み続けられる街づくりを)4年生は、車いす体験や認知症サポーター養成講座を行いました。健康、福祉について考えることもSDGsにつながります。(3全ての人に健康と福祉を)水道のことも勉強していましたね。(6安全な水とトイレをすべての人に)5年生は、立科調査隊というテーマで、立科移動教室に関連して、調べ学習を行っていました。牧場での乳しぼり体験から食育について考えました。移動教室では湿原の中を歩きましたが、湿原を大切にすることの重要性にも気付きました。(15陸の豊かさを守ろう)6年生は、人権について考えました。貧困について考えたり(1貧困をなくそう)、飢餓について考えたり(2飢餓をゼロに)、ジェンダー平等について(5ジェンダー平等を考えよう)考えたりすることは、SDGsにつながります。

まだまだ「SDGsについて考えよう」の勉強は、始まったばかりです。これからも、様々な学習の中で、先生たちが「これはSDGsにつながりますね。」と教えてくれます。ひょっとしたら先生たちが気付かないこともあるかもしれません。そんな時は、「先生、今のはSDGsにつながりますね。」と教えてください。これからも持続可能な社会を築いていくために、今と同じような生活を続けていくために、よりよい生活をしていくために、これからもみんなでSDGsについて考えていきましょう。今日は、「1学期の振り返りをしよう」というお話をしました。皆さんも、一人一人、1学期の生活、学習についてふり返ってみてください。

暑い毎日が続きますが、健康に気を付けて、残りの1学期を頑張って過ごしてほしいと思います。

6月27日

先週は曇りや雨の日が多く、気温も湿度も高く、梅雨らしい天気が続きましたが、週末から真夏を思わせる天気となりました。そして、本日27日(月曜日)、気象庁から「関東甲信地方が梅雨明けしたとみられる」と発表がありました。コロナウイルスだけでなく、今まで以上に熱中症にも気を付けて生活していかなければいけません。日常の学習、生活の中では、屋外で、友達と距離を取れるときは、会話を控えてマスクを外すよう指導しています。先週から水泳指導が始まりました。プールの中では、マスクを外して学習します。更衣室、プールまでは、マスクを着用して会話を控えるようにして、感染症や熱中症に気を付けて過ごしています。

13日(月曜日)から読書旬間です。集会等がない朝の時間は、読書を行っています。先週は、図書委員の皆さんが、低学年に読み聞かせをしてくれました。また、市内図書館の方々が2年生にブックトークをしてくださいました。

特色ある教育活動では、生活科・総合的な学習の時間について、校内研究で取り組んでいます。4年生の総合的な学習の時間では、福祉について学習しています。今回は目の不自由な方々が使っている点字について学習しました。

今週も授業の様子からお伝えいたします。

6月20日

6月16日~17日、5年生立科移動教室がありました。今回は、移動教室特集です。1日目は車山高原オリエンテーリング・ハイキング、夜は立科山荘でキャンプファイヤーを行いました。2日目は、鷹山ファミリー牧場で乳しぼり体験を行うことができました。2日間ともお天気に恵まれ、立科の自然を満喫してくることができました。芝山小学校の5年生として大変立派な態度で過ごしていました。

6月13日

6月6日には、関東地方も梅雨入りしました。少し雨の日が多くなりますが、今日のような晴れ間の除く日は、子供たちも元気の外で遊ぶ姿が見られます。5月30日から6月3日まで、挨拶週間でした。代表委員会の皆さんが、廊下等に立ってくれて、登校してくる児童の皆さんに元気よく「おはようございます。」のあいさつをしてくれていました。3日であいさつ週間は終わりましたが、代表委員の皆さんが私の横で元気にあいさつを続けてくれました。登校してくる児童の皆さんも元気にあいさつをしてくれて気持ちによく1日がスタートできます。

9日(木曜日)は、児童集会でした。集会委員会の皆さんが、川渡り集会を考えてくれました。密にならないように、1、5、6年生の半分の人数で行いました。3つの鬼がいる川を越えると、集会委員会手作りのカードがもらえます。多い子は、2分間で3枚のカードをもらっている子供がいました。23日には、2、3、4年生が行う予定です。

今週も授業の様子からいくつかご紹介いたします。

6月6日

週末は、晴れて気持ちの良い青空が見られましたが、本日は少し冷たい雨です。梅雨も近づいているようです。先週から個人面談週間です。すでに終わられた保護者の皆様、どうもありがとうございました。個人面談は8日(水曜日)までです。これからの方々、よろしくお願いいたします。学校全体に係ることについては、まとめて、お手紙でお知らせしようと考えています。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

5月30日(月曜日)から6月3日(金曜日)まで、あいさつ週間でした。代表委員を中心に、毎朝、廊下で元気よく挨拶をしてくれました。さらに、嬉しいことに、代表の6年生が、校長室にやってきて「あいさつ週間が終わりますが、続けてもいいですか。」と話をしてくれました。日頃、私や専科、きらりの教職員を中心に、昇降口で毎朝子供たちを迎えていますが、そこに、子供たちも加われば、登校してきた子供たちのあいさつの声も、ますます元気になります。あいさつでますます、芝山小学校が元気な子供たちいっぱいの学校になっていってほしいと思います。

今週も授業の様子からいくつかご紹介いたします。

5月30日

26日(木曜日)、震度5弱の大きな地震が起きたことを想定して、避難訓練を行いました。大きな地震が起きたということで、今回は、保護者の方々の、引き取り訓練も行いました。御協力いただいた保護者の皆様方、ありがとうございました。

本日30日(月曜日)、1年生の交通安全教室を行いました。はじめに、東村山警察署の方から、道路での標識、信号等を見ながら約束事について話していただきました。その後、交通安全のビデオを見ました。1年生だけでなく、登下校の際、また日常の生活で、交通安全に気を付けて過ごしてほしいと思います。

全校朝会では、以下のような話をしました。今日は、「かかわり力を高めよう」という話をします。1年生の教室に掲示してあった「やさしいことば」というものを借りてきました。「おはようございます。」「さようなら。」…挨拶を丁寧にしています。「入れて。…いいよ。」「かしてあげる。…ありがとう。」「手伝おうか。…ありがとう。」授業の中で、言われたら嬉しい言葉について勉強したのでしょう。学校では、いろいろな友達と過ごします。いろいろな友達とかかわります。1年生の教室にあったような言葉かけをお互いにしていたら、嬉しいですね。きっと、友達との上手にかかわれると思います。反対に、ぎすぎすした言葉かけをしていたらどうでしょうか。友達と上手にはかかわれませんね。ぜひ、芝山小学校の皆さんには、1年生の掲示物のように、友達に優しい言葉かけをして、「かかわり力を高めてほしい」と思います。

2年生以上の人は、以前もお話しましたが、6月、11月、2月は、東京都の「ふれあい月間」です。日頃から、先生たちは、皆さんが学校生活を楽しく過ごせるために、友達と協力することの大切さを教えてくれたり、困っている人に声を掛けてくれたりしています。しかし、皆さんが友達のことで困っていることを、なかなか言い出せずにいると、先生たちも気付かないことがあるかもしれません。ふれあい月間では、東京都の全小中学校で、低学年には少し難しい言葉ですが、いじめの未然防止・早期発見・早期対応、といって、いじめをなくすために、もしいじめがあったとしても、早く解決するためにアンケートを行います。2年生以上の皆さんには、始業式の日に「いじめは許しません。」という話をしました。1年生の皆さんも含めて、改めて言います。「いじめは絶対に許しません。」もちろん6月、11月、2月以外の時も、いじめは絶対にしてはいけません。芝山小学校の皆さんには、いじめで苦しむ人になってほしくはありません。また、いじめる人にもなってほしくはありません。校長先生の願いは、皆さんが友達と仲よく、毎日元気に学校に通ってきてほしいということです。

はじめに話をしたように、優しい言葉は嬉しいです。ぎすぎすした言葉は嬉しくありません。もちろんいじめもいけません。みんなで素敵な芝山小学校にしていきましょう。今日は、「かかわり力を高めよう」という話をしました。

5月23日

先週は、今年度初めてのふれあい班でした。6年生が中心となって、遊びを考えてくれました。1年生も上級生の言うことを聞いて、みんな仲良く遊んでいました。

学校では、地区班集団下校を行っています。最近は、台風だけでなく、短時間に集中豪雨が起こる等、天候は昔とは違ってきています。昨年度は、本当に台風接近の中、集団で下校しましたが、今年度は、台風が来る前に訓練を行うことができました。

今年度最初の土曜授業公開を実施いたしました。昨年度は1クラスを6分割して実施しましたが、今年度は1クラスを3分割ということで、1クラス8~10人程度ずつ参観していただきました。各ご家庭1時間保護者の方1名、と制限させていただきました。保護者の皆様にはお忙しい中、ご参観いただきましてありがとうございました。2学期にも、清瀬教育の日に参観を予定しています。

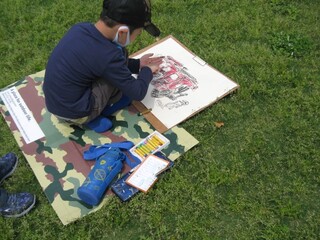

他にも、教室を出て、外で様々な学習をしている学年があります。

5月14日

5月12日~13日、6年生日光修学旅行がありました。出発前は雨の心配もありましたが、1日目は、足尾銅山観光、華厳の滝、竜頭の滝から三本松茶屋にかけての戦場ヶ原ハイキングを無事に行うことができました。2日目は、予報通りの雨ではありましたが、湯ノ湖周辺散策や日光東照宮見学も無事に終えることができました。日光の自然と歴史を満喫してくることができました。このところ、感染者も増加傾向にあり、コロナ禍の宿泊行事は心配されましたが、芝山小学校の6年生として大変立派な態度で過ごしていました。

そして、6月には、5年生が立科移動教室に行ってまいります。今回は、修学旅行での思い出写真をたくさんお届けいたします。

5月9日

ゴールデンウィークが終わりました。少しはご家族でゆっくりと過ごす時間をもてたでしょうか。先週は2年生の消防写生会がありました。清瀬消防署の方々にご協力いただき、今年も写生会を行うことができました。

今、保健室に教育実習生が来て、勉強中ですが、今日から学級担任を目指して教育実習が始まりました。緊張しながらも頑張ろうという意気込みが感じられます。

今週12日(木曜日)、13日(金曜日)には6年生が日光修学旅行に出掛けます。安全第一に、歴史と自然豊かな日光を満喫してきたいと思います。

東京都教育委員会より、この度、教職員等によるわいせつな行為やセクシュアル・ハラスメント等を早期に発見するため、「児童・生徒を教職員等による性暴力から守るための第三者相談窓口」を設置いたしましたので、お知らせする旨通知が届きましたのでお知らせいたします。各ご家庭におきましても、お子様と学校生活の出来事を話し合う中で、何か心配なことがあれば、電話・メールでの御相談が可能ですので、御活用くださいますようお願いします。

※ 「児童・生徒を教職員等による性暴力から守るための第三者相談窓口」リンク

(東京都教育委員会ホームページ内)

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/consulting/window/no_sexual_violence.html

5月2日

今年のゴールデンウィークは、連休を挟んで、今日と6日(金曜日)と学校に登校します。2年生が1年生をリードして学校探検を行ったり、音楽では、ピロティを活用してリコーダーの練習を行ったり、工夫をして学習活動に取り組んでいます。

先週は離任式がありました。離任式も晴れたら校庭で、雨ならリモートでという計画を考えていましたが、とても良いお天気だったので、校庭で行うことができました。たくさんの懐かしい教職員の顔を見ることができて、子供たちは大喜びでした。

今日は全校朝会でした。今年、1~6年生の皆さんに学んでほしい「SDGs」について、映像を見ながら以下の話をしました。児童の皆さんおはようございます。皆さんは、このような絵を見たことはありますか。(SDGsの絵)今日は、この「SDGsについて考えよう」の話をします。まずは、動画を見てください。

「動画視聴」

どうでしたか。地球上では、今もこの時に戦争が起きています。戦争だけでなく、その他にも、解決していかなければならない問題がたくさんあります。「SDGs」とは、英語で「Sustainable Development Goals」難しい言葉だと2030年までに世界共通の達成したい「持続可能な開発目標」といいますが、易しい言葉で言うと、「世界中にある環境、人権問題など、世界のみんなで2030年までに解決していこう、という目標」といったところでしょうか。全部で17の大きな目標と、細かな169のターゲットといって小さな目標があります。私たちは安全な水を飲むことができますが、世界には安全な水を飲むことが難しい人たちが大勢います。低学年には少し難しいですが、環境のこと、健康のこと、福祉のこと等、いろいろな解決しなければならない問題があります。自分一人では、解決できない問題も、勉強していくと、生活の中で意識していくことで、解決につながることがあります。ぜひ、今勉強していることが、「SDGs」につながるのだ。世の中の役に立っていくのだ。ということを感じてほしいと思います。校長先生をはじめ、先生たちも一緒に勉強していきます。勉強したことは、きっと世の中の役に立つことと思います。勉強したことは必ず自分のところに帰ってきます。

みんなで住みやすい学校、住みやすい日本、住みやすい世界にしていきましょう。今日は、「「SDGs」について考えよう」という話をしました。

もう一つ、5月6日(金曜日)は、開校記念日です。今日は時間がないので、詳しくは、学校だより5月号に書きましたので、担任の先生に読んでもらってください。校長先生からのお話を終わります。

4月25日

19日(火曜日)から1年生の給食が始まりました。小学校に入って最初の献立は、セサミトースト、ポークビーンズ、海藻サラダ、牛乳です。給食当番も自分たちで行っていきます。一つ一つが勉強です。コロナ禍なので、黙食です。片付けまで、みんなで約束を守って、給食の時間を過ごすことができました。

先々週の委員会活動に続き、先週はクラブ活動がありました。4年生にとっては初めての活動です。自分の興味・関心のある活動に取り組みます。6年生もリーダーシップを発揮して頑張ってくれました。

今日は新年度最初の避難訓練でした。3時間目に、大きな地震が発生した、という想定で行いました。新しい教室からの避難ルートをしっかりと避難することができました。何もないとよいのですが、いざという時の備えは、しっかりとしておかなければなりません。

先週から保健室に教育実習の先生が来ています。春は、様々な健康診断や検査があって保健室もあわただしいです。様々な検査の中で、子供たちと充実した時間を過ごしてもらいたいと思います。

今週末には離任式があります。2年生から6年生の皆さん、懐かしい職員の皆さんに会えるといいですね。

4月18日

新学期がスタートして、3週目に入りました。先週は、各学年・きらりの保護者会がありました。お忙しい中、ご出席いただいた保護者の皆様、どうもありがとうございました。

各学年とも、それぞれの教育活動が進んでいます。今日は、各学年の様子をお伝えいたします。明日からはいよいよ1年生も給食が始まります。

今週は、1年生の写真を多めに掲載しました。来週以降も、学校生活の様子を少しでもお届けしたいと思います。

4月11日

本日11日(月曜日)は、1年生迎える会・全校朝会でした。1~6年生まで全員が揃いました。毎朝、6年生が1年生の教室へ行き、朝の支度を手伝ってくれています。また、11日(月曜日)から、2~6年生まで、給食が始まりました。どの学級も約束を守って、給食の時間を過ごしています。

「新型コロナウイルス感染症に関するお願いについて」「感染症対策等のための希望者を対象とした「オンライン授業」の実施について」のお手紙を配布いたしました。各ご家庭の御理解・御協力をお願いいいたします。オンライン授業につきましては、1年生の皆さんは、もうしばらくお待ちください。

4月7日

令和4年度がスタートしました。今年度も、芝山小学校を務めます寺井俊敬(てらいとしたか)です。昨年度に引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 さて、新型コロナウイルス感染症の感染者数は高い水準を推移していて心配されます。基本的には、昨年度行っていたような対応となります。ご不安なこともあるかと思いますが、全教職員で対応して参ります。

7日(木曜日)は始業式でした。今年度は新6年生以外はクラス替えを行いました。新しい担任、クラス替えがあった学年は新しい友達との出会いがありました。出会いは大切です。どの子も、1年間笑顔で活気ある学校生活を送ってほしいと願っています。 入学式では体育館で行いました。2階の窓を開け、また席も離し、少しでも風通しがよくなるようにしました。式は20分ほどで終わりました。笑顔いっぱいの子、まだまだ緊張している子、それぞれでしたが、早く学校に慣れてほしいと思っています。

今後、週に1回程度、この『校長室より』で学校の様子、子供たちの様子を発信していきたいと思います。それでは1年間よろしくお願いいたします。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

芝山小学校

〒204-0021

東京都清瀬市元町2-16-8

電話番号:042-493-4312

ファクス番号:042-495-6032